WIE MAN DIE ZEIT STILLSTEHEN LÄSST

Portrait der makedonischen Künstlerin Raina Dangova

Ich komme aus einem Ort, in dem das Anderssein auffällt. Es wird gesehen und gehört. Gesehen: Jugendliche, die keine teuren Skimarken tragen, Kinder mit allzu abgetretenen Schuhen, zu viel Buntes an Textilien, Haar und auf der Haut, der Durchschnitt hält sich gern bedeckt. Gehört: an Geschichten. An hast du das gemerkt und trägt die nun tatsächlich und tut denn der schon wieder. Man darf sich entscheiden, ob man lieber Brei wird oder Thema. Der Brei ist vorherrschend und dennoch gehen ihm die Themen nie aus, denn man kennt sich immer an diesem Ort, und wenn man sich doch fremd ist, dann nur über drei Ecken.

Raina Dangova wird gesehen und gehört. Meine erste Erinnerung an sie: Nicht ein Kennenlernen, sondern ein Bild. Wie sie durch unsere Kleinstadt spaziert zusammen mit ihrem Mann Jean-Pierre Pellet, denn sie spaziert gern, eine schlanke Frau mit schwarzem Haar, das sie auf dem Kopf zusammengebunden und zu einem schmalen Zopf geflochten hat, rote Lippen und Wangen, Farbe im Gesicht, farbig auch die Gestalt, farbig und mit dreissig Quadratmetern Radius an Kraft. Ihr Bild hat mir immer etwas abgegeben von dieser Kraft, wenn der Brei mich zu ersticken drohte. Und seit dem tatsächlichen Kennenlernen, seitdem sie auch Person ist für mich und nicht länger nur Bild, gibt sie mir stets Wärme.

Auch heute. Das Interview findet bei ihr zuhause statt, klingeln, kurzes Warten, die Haustür öffnet sich: Wärme. Sie umarmt mich, ich trete ein. Sie beginnt zu erzählen.

Raina Dangova ist in Bitola, Makedonien aufgewachsen. Ihr Vater ist Bulgare, die Mutter Makedonierin. Zum Zeitpunkt des Kriegsendes befindet sich der Vater in seinem Heimatland, und als die Grenzen geschlossen werden, kann er nicht mehr zurück zu seiner Familie. Er schafft es zu Fuss bis nach Skopje, wird hier allerdings gefangen genommen und nach Bulgarien zurückgebracht. Ein erneutes Durchkommen bis nach Makedonien ist nicht möglich, die Familie wird getrennt. Raina, ihre Mutter und ihre Schwester bleiben in Bitola. Der Vater lebt gezwungenermassen in Bulgarien, baut sich hier eine neue Existenz auf mit neuer Familie.

Was nach einschneidendem Zerwürfnis und tiefer Trauer klingt, beschreibt Raina lediglich als Rahmenhandlung. «Man muss stark sein, neutral und ganz präsent», sagt sie. «Wir alle sind einig im Verschiedenen. Und für Traurigkeit bleibt keine Zeit.»

Raina absorbiert. Sie absorbiert ihr Umfeld, die zwischen drei Seen liegende Stadt Bitola, sie absorbiert die in Textilien verwebten folkloristischen Muster, für die die Stadt bekannt ist, sie absorbiert die Unbedarftheit der dortigen Lebensart – «die Menschen waren nett und gut im Verstand, Industrie und Wirtschaft waren gross, das Leben gut. Es gab genug Nahrung und kaum Komplikationen. Zweiundzwanzig Jahre lang lebte ich in Bitola.»

In der Schule ist sie aufmerksam, schreibt gute Noten. Stärker als die in den Büchern enthaltenen faktischen Informationen faszinieren sie allerdings die Bilder, die das Wissen veranschaulichen. Die Landkarten im Geografieunterricht, die mit Beschriftungen versehenen Querschnitte von Blumen und menschlichen Körpern in den Biologiestunden. «Der Mensch ist die Welt. Sein Kosmos sind die Venen, die Arterien, die innerliche körperliche Substanz. Und deshalb müssen wir Verständnis haben für die restliche Welt, weil wir nämlich selbst eine sind, entstanden aus der Erde.» Farben und Formen aller Art prägen sie, das Gegenständliche und Organische der Lehrmittel genauso wie die bunte Abstraktion der makedonischen Folklore. Ihr Grossvater ist Ikonenmaler, sie lächelt, als sie von ihm spricht: «Er hat nicht viel geredet und oft gefastet. Durch das Malen der Ikonen hat er versucht, Gott kennenzulernen und den inneren Analphabetismus der Menschheit zu überwinden.»

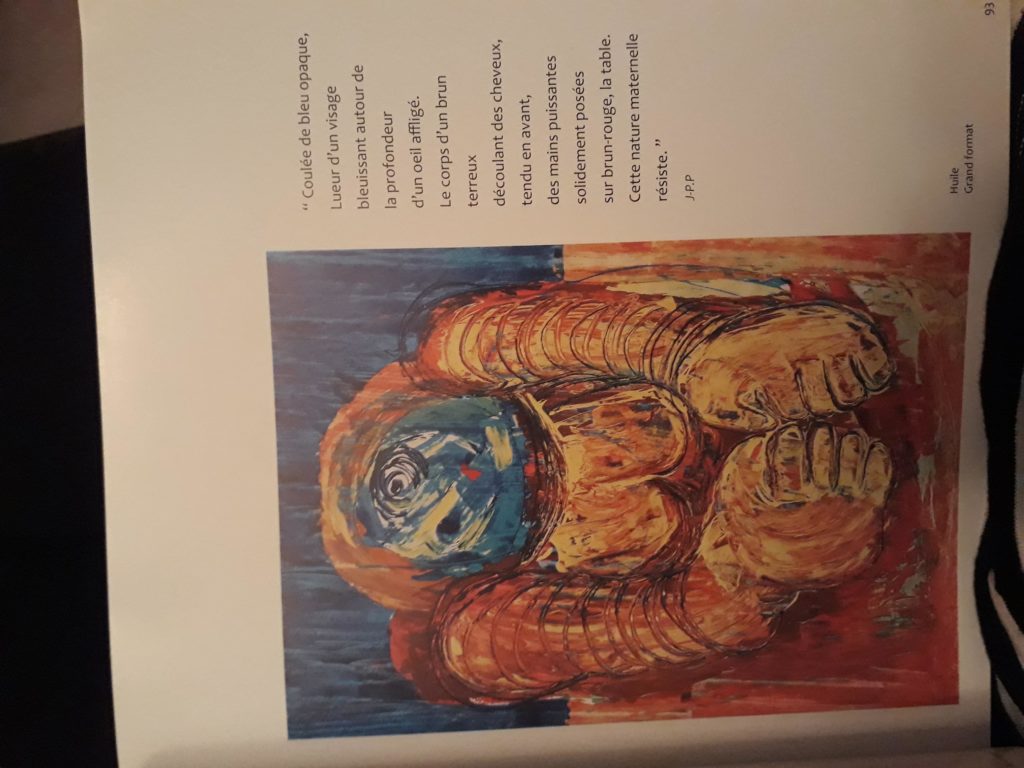

Raina lernt über das Malen die Welt kennen. Sie verkleidet sich als Bettlerin, setzt sich an Strassenränder und beobachtet. Die Menschen, die Häuser, die Bewegungen der Schatten. Manchmal zeichnet sie vor Ort das Gesehene nach, manchmal ruft sie erst zuhause einzelne Bildfunken aus dem Gedächtnis auf und bringt sie auf Papier. «Farbe ist Licht und Schatten. Ich spreche mit der Farbe, und dann kommt ein Bild.» Sie arbeitet mit Zeitungspapier, fertigt Ölgemälde an und Skulpturen. Schliesslich, sie ist zweiundzwanzig, wird es Zeit für etwas Neues, sie will gehen, zieht in die Schweiz, arbeitet hier im Gastgewerbe. Lernt ihren Mann, Jean-Pierre Pellet kennen. Auch hier ein Lächeln, ein Lächeln so gross, dass es ihr Gesicht übersteigt. «Jean-Pierre. Neue Liebe. Neue Kunst.» Die Kunst ist für sie ein natürliches Geschenk, eine Gabe. «Die Realität besteht daraus, Menschen zu treffen. Dann: Absorbieren, Malen. Wer malen will, der findet.»

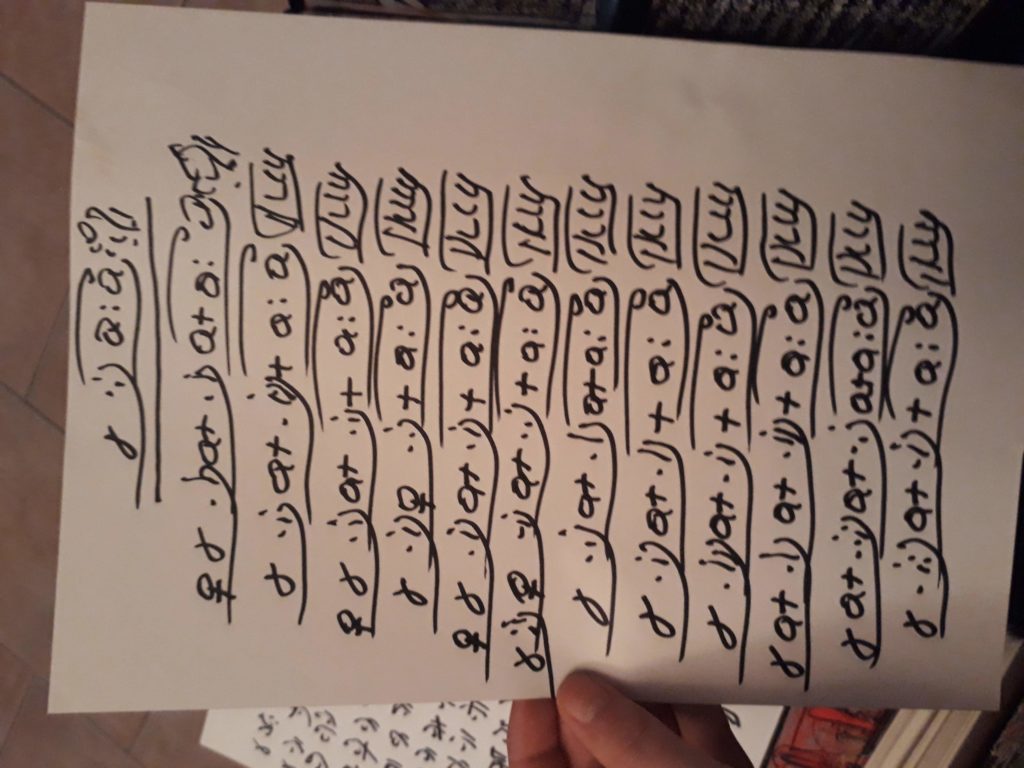

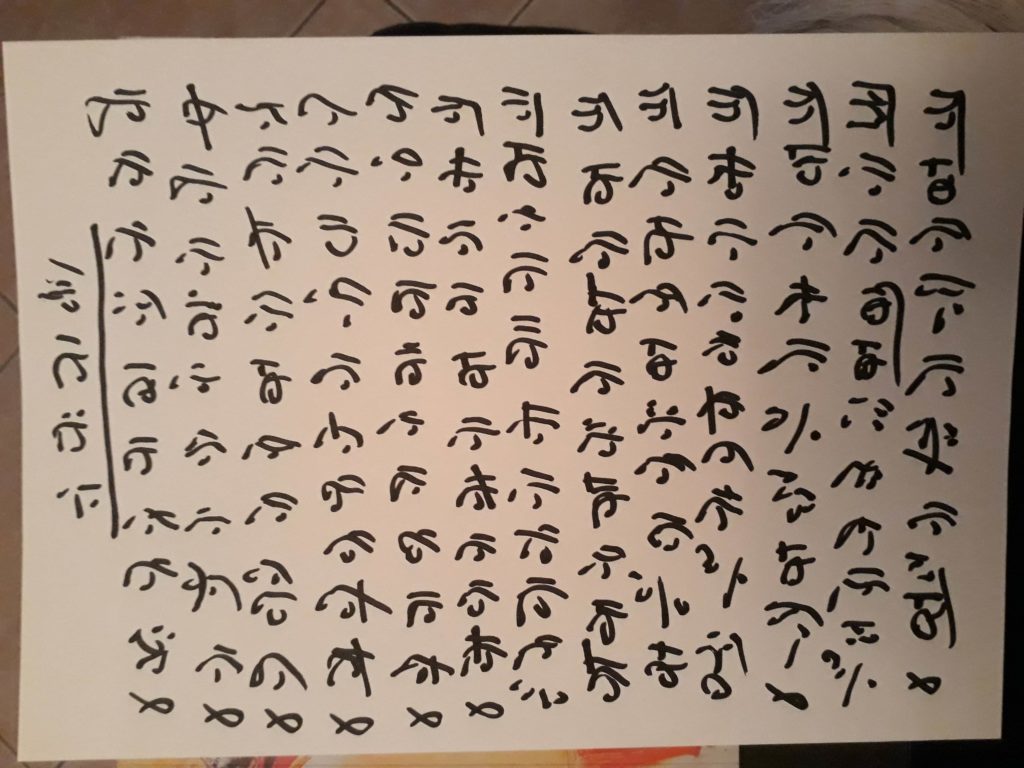

Raina findet so einiges. Sie findet dreiunddreissig mögliche Transformationen von Rimbauds Kopf. Sie findet Schriften, die die Welt noch nicht kennt, reist spontan für einige Zeit nach Ägypten und beginnt, eigene Zeichensysteme zu entwickeln, die stark inspiriert sind von den Hieroglyphen, die die Grabstätten der Pharaonen schmücken. Sie findet weibliche Körper in Pastell, weibliche Körper in Öl. Sie findet Bilder, die Flächen decken, sie findet Striche, die mit weissen Leerstellen spielen. Sie findet und findet. «So kann man die Zeit stoppen. So bleibt die Zeit stehen. Nur, wenn es nichts zu tun gibt, geht die Zeit vorüber. Und nur mit Arbeit kann man die Zeit stoppen, und das heisst leben. Jeder darf sterben, nur tot sein darf er nicht.»

Ihre Bilder werden international ausgestellt, zwei Galerien kaufen ihr Hauptwerk auf. Eine davon ist die Galerie Dijkstra, die andere die Fondation Vallet in Rainas gewähltem Heimatkanton, dem Wallis. Die Fondation Edouard Vallet besitzt rund 20’000 Bilder von ihr und bringt in einer Zusammenarbeit mit Raina und ihrem Mann Jean-Pierre ein Buch heraus, zu welchem Raina bildnerische und Jean-Pierre sprachliche Kunst beisteuert: Hier stehen ihre Bilder neben Gedichten, die er teils sorgfältig ausgewählt, teils selbst verfasst hat. Sie zeigt mir ihr Arbeitszimmer, wo das Hauptwerk weiter expandiert. Bilder stapeln sich in den Regalen. Bilder in Kisten. Die neuesten Werke sind ausgebreitet auf Tisch und Bett. Sie experimentiert weiter mit Schriftsystemen, daneben eine Reihe mit Bildern von Frauen, deren runde Formen ein wenig an Niki de Saint Phalle erinnern, durch die dafür verwendeten Pastellkreiden aber weicher sind, zarter. «Alles kommt zufällig, und man nimmt es selbstverständlich», sagt sie. «Und wer malen will, der findet ein Geschenk.»

Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Draussen wird es dunkel, Jean- Pierre deckt den Tisch. «Fertig?», fragt Raina, legt die Hände auf die Oberschenkel, strahlt mich an. «Fertig», sage ich. Was ursprünglich als Interview geplant war, ist vielmehr zur Geschichte geworden, denn Raina Dangova muss man keine Fragen stellen, um Wichtiges herauszuhören. Ihre Kunst und sie selbst sprechen für sich. Sie sprechen von einer Frau, die es versteht, die Zeit zu stoppen.

Ich komme aus einem Ort, an dem das Anderssein auffällt. Und zum Glück tut es das, denn so konnte ich Raina Dangova sehen. Und durfte sie hören. Deshalb ein Dank an meine Kleinstadt. Und ein noch grösserer Dank an Jean-Pierre Pellet und an Raina Dangova, für ihre Gastfreundschaft, für ihre schönen Worte und Bilder. Ich mag euch zufälligerweise getroffen haben, aber euch kennen zu dürfen, ist alles andere als selbstverständlich. Es ist die Art von Realität, die zu absorbieren am schönsten ist.

Anja Römisch, University of Zurich