Fachbereich

Das Seefeld war einmal ein Drogenstrich. Am sogenannten „Babystrich“ prostituierten sich junge Frauen, um sich ihre Drogen zu finanzieren. Dabei waren sie grosser Gefahr ausgesetzt. Zur Unterstützung dieser Frauen wurde vom Zürcher Sozialamt der „Lila Bus“ ins Leben gerufen.

An der Zürcher Stadtgrenze im Bezirk Höngg, umgeben von Rebbergen, fand man bis 2019 die Suchtbehandlung Frankental. Die wunderschöne Villa dient zwar heute unter einem anderen Namen als Wohngemeinschaft, ist jedoch von aussen noch immer in voller Pracht zu bewundern.

Abgelegen vom wachsenden Tumult der Stadt und bei gutem Wetter mit Blick auf die Berge wurde auf dem Zürichberg 1891 ein kleines Licht-, Luft- und Sonnenbad im Verein für Volksgesundheit eröffnet.

Der Fokus des Kurhaus Waidberg war die Lichtluftpraxis – also eine gesundheitliche Anwendung mit Licht und frischer Luft, besonders im Zusammenhang mit Freiluftgymnastik.

Wo heute das Romanische Seminar der Universität untergebracht ist, war seit 1905 das Rechtsmedizinische Institut zu finden.

Das CAB-Gebäude der Zürcher ETH wurde zwischen 1884 und 1886 gebaut, um der wachsenden Bedeutung der Chemie gerecht zu werden.

Hinter dem heutigen Amtshaus 1, welches unter anderem das Polizeidepartement der Stadt Zürich beherbergt, verbirgt sich Zürichs ehemaliges barockes Waisenhaus.

Die Froschauer Druckerei (Froschaugasse 18) war die erste Zürcher Druckerei war, die medizinischen Bücher druckte. Christoph Froschauer (1490-1564) hat also schon im 16. Jahrhundert wichtige Bücher von Zürcher Stadtärzten gedruckt, wie z. B. das Trostbüchlein (ein Hebammenlehrbuch) von Jakob Ruf. Der Bayerische Buchdrucker Christoph Froschauer war ein deutscher Buchdrucker, der […]

Das Gebäude an der Rämistrasse hatte in seinem 140-jährigen Bestehen schon viele Verschiedene Funktionen für die UZH. Der Nobelpreisträger Walter Rudolf Hess hat zwischen 1912 und 1951 im 1. Stock der Rämistrasse 69 wichtige Erkenntnisse für die Medizin gewonnen.

Laut Schätzungen der Kantonsarchäologie wurden zwischen 1500 und 1800 Menschen hier begraben. Man geht davon aus, das die meisten während dieser Zeit im Kantonsspital verstorbenen Menschen auch hier bestattet wurden.

An der Friedaustrasse 12 im Stadtquartier Wiedikon steht ein unscheinbares Haus mit mehreren Wohnungen für Familien. Von aussen würde man fast nicht glauben, dass hier hunderte von Kindern zur Welt gekommen sind.

Das Gesundheitszentrum für das Alter Bürgerasyl-Pfrundhaus gilt als das erste Altersheim in Zürich. Die beiden Gebäude aus den Jahren 1877 und 1842 bieten einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung der Altenpflege.

Das Frauenambulatorium, auch bekannt als Frauenambi, war eine genossenschaftlich organisierte Praxis für frauenspezifische Gesundheitsfragen und Gynäkologische Probleme. Sie wurde ausschliesslich von Fachfrauen geführt und ging aus der Frauenbefreiungsbewegung FBB Zürichs hervor.

Im Zürcher Arbeiterquartier Aussersihl prägten Paulette Brupbacher-Raygrodski und Fritz Brupbacher Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue Form von Medizin. Ihre Praxis diente nicht nur als Anlaufstelle für die gesundheitlichen Bedürfnisse der Arbeiterschaft, sondern auch als Zentrum für gesellschaftliche Reformen.

Das Spital, in dem sich heute die Privatklinik Bethanien befindet, wurde vor über 100 Jahren erbaut. Damals waren es Diakonissen, die die Pflege der Patientinnen und Patienten übernahmen.

Wo heute das Hauptgebäude der UZH steht, war einst das erste Institut für Blinde und Taubstumme der Stadt Zürich. Wenn man davorsteht, kann man es sich kaum vorstellen, aber der hektische Universitätsstandort war während 72 Jahren das Zuhause von zahlreichen Kindern, denen man eine Bildung trotz ihrer Beeinträchtigungen zur Verfügung stellen wollte.

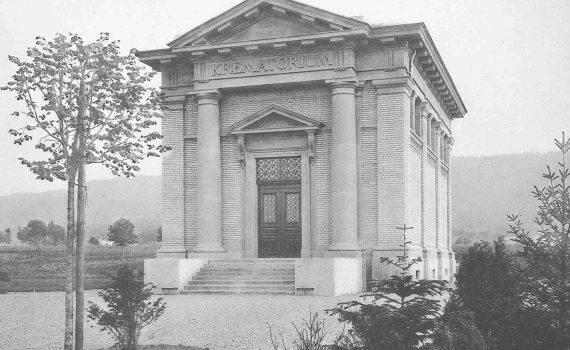

Das Krematorium Sihlfeld A in Zürich war das erste seiner Art in der Schweiz und wurde von dem Visionär Johann Jakob Wegmann-Ercolani ins Leben gerufen. Schon 1874 gründete er den ersten Feuerbestattungsverein und setzte sich durch öffentliche Versammlungen und Aufklärungsarbeit für die Einführung der Kremation ein.

Auch in Zürich wurden bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts unter eugenischem Gedankengut tausende Frauen gegen ihren Willen sterilisiert. Das Zentrum dieser Machenschaften: die Psychiatrische Poliklinik Zürich.

Die erste Schulzahnklinik in Zürich wurde aufgrund des steigenden Bedarfs an zahnärztlicher Betreuung von Schulkindern im Jahr 1908 eingerichtet.

Die Poliklinik des Kinderspitals Zürich ist ein herausragendes Beispiel für die Verbindung von Architektur, Medizin und Gesellschaft. Ihre Geschichte verdeutlicht, wie eng bauliche Gestaltung und medizinische Versorgung miteinander verknüpft sind.

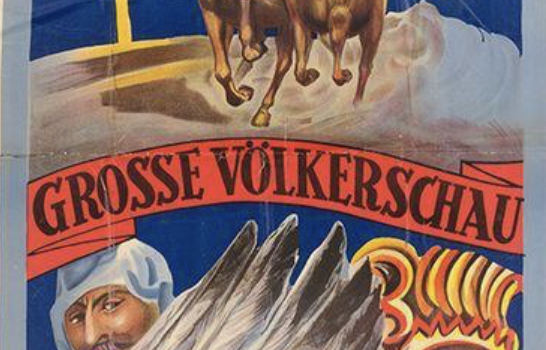

Im Winter 1882 wurden fünf Menschen chilenischer Herkunft nach Zürich gebracht, um im Plattentheater am Zürichberg Menschenmengen zu unterhalten.

Im Jahr 1986 wurde das erste Kriseninterventionszentrum eröffnet. Das Zentrum bot einen freiwilligen Aufenthalt und wurde in einer einladenden Atmosphäre gestaltet, die eher an eine Wohnung als an eine klinische Einrichtung erinnerte.