Allgemein

Bilder für Laien: Das Zusammenspiel von Illumination und Gebet im Stundenbuch

‚Stundenbuch‘ ist die (katholische) Bezeichnung eines liturgischen Buches, das die Texte des Stundengebets enthält. Dieses Stundengebet, auch Officium divinum („göttlicher Dienst“) genannt, ist in der kirchlichen Tradition die Umsetzung des Apostelwortes „Betet ohne Unterlass!“ (1 Thess 5,17; EÜ)[1] und des Psalmwortes „Siebenmal am Tag singe ich dein Lob und nachts stehe ich auf, um dich zu preisen“ (vgl. Ps 119,62.164; EÜ). Sinn des Stundengebets ist es, den Tag zu strukturieren, einzelne Tageszeiten zu heiligen und mit ihrer Besonderheit vor Gott zu bringen. Das Stundengebet ist am Zyklus des Tageslaufs, das heißt dem Wechsel von Wachen und Schlafen, Licht und Dunkelheit, Arbeit und Ruhe,

Allgemein

Wie Handschriften in ‚Pentiment‘ zum Leben erweckt werden

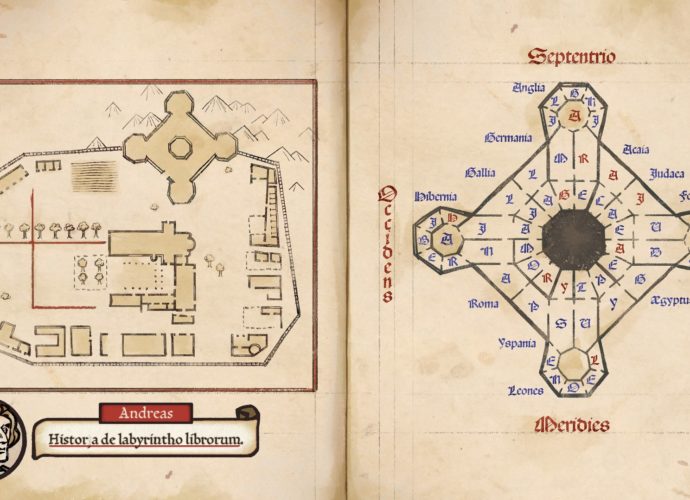

Die Historia de labyrintho librorum[1] ist in der Mediävistik ein durchaus bekanntes Werk, das zusammen mit einigen anderen im Point-and-Click-Adventure-Spiel Pentiment auftaucht. Beim Durchsuchen der Bibliothek der Abtei Kiersau begutachtet der Protagonist Andreas Maler verschiedene Handschriften, darunter auch diese: ein „Bericht über das Labyrinth der Bücher“.[2] Der Ausschnitt zeigt zwei Pergamentblätter mit je einer Illumination; die vorgezeichnete Linierung ist noch erkennbar. Die Schrift ähnelt einer gotischen Textura, allerdings vereinfacht. Die Darstellung wirkt wie ein Digitalisat der Handschrift, entspricht aber auch der graphischen Ästhetik des Spiels. Auf diese Weise werden in Pentiment noch zahlreiche weitere Handschriften und Drucke präsentiert. Einige beinhalten

Heilige auf Goldgrund. Wie sich eine Bildfläche medial verselbständigt

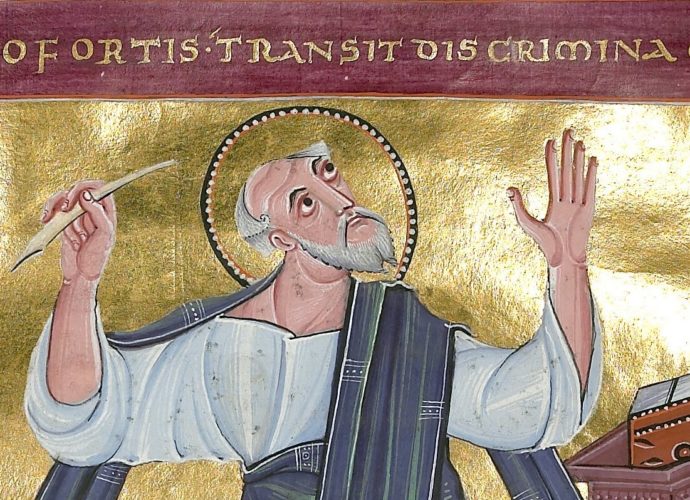

Goldgrund, der goldene Grund einer Bildfläche, macht in der Moderne eine erstaunliche Karriere und wird zu viel mehr als nur einem Malgrund in der Buch- und Tafelmalerei. In Wand- oder Deckenmosaiken der byzantinischen Kunst sind Goldgründe, für die neben Blatt- auch Pulvergold und Goldimitationen verwendet werden,[1] seit dem 4. Jahrhundert belegt.[2] Weil Gold durch den ihm innewohnenden Glanz Licht erzeugt und nicht eigentlich eine Farbe ist, sondern ein Metall und damit ein kostbares Material,[3] wird es in der christlichen Vormoderne bevorzugt für sakrale Kunst und insbesondere für die Darstellung von Heiligen und deren Heiligenschein verwendet (Abb. 1 und 2). Von einer

Die Irrfahrten eines Abts und seines Nachlasses

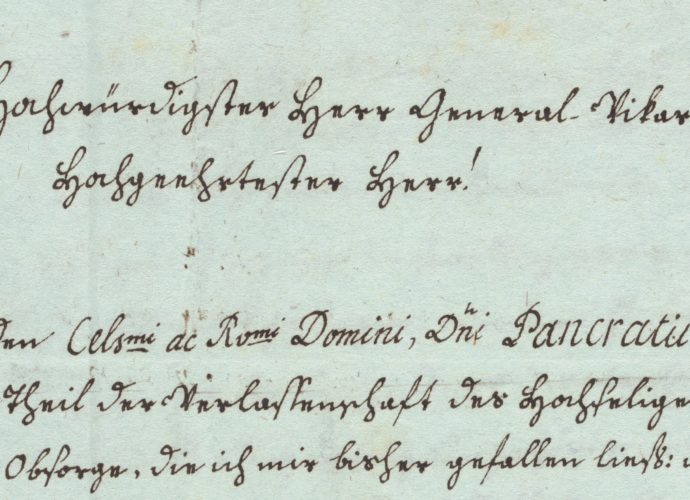

Der letzte Fürstabt von St. Gallen, Pankraz Vorster, scheint nicht vom Glück verfolgt worden zu sein. Am 1. Juni 1796 wurde er gegen seinen Willen zum Abt gewählt – zum Abt eines Klosters, dessen Blütezeit schon längst vergangen war und das stattdessen unaufhaltsam der Verschuldung, Aufständen in der Schweizer Bevölkerung und dem drohenden Einmarsch der französischen Truppen entgegenschritt. Angesichts dieser tristen Ausgangslage bemerkte Vorster am Tag der Abtswahl in seinem Tagebuch: Den ersten Brachmonaths traf mich das Unglück, zum Abbten des so sehr zerütteten Gotteshauses St. Gallen erwöhlt zu werden: Der Himmel wolle mir beistehen und diese Bürde erträglich machen […]. Dennoch

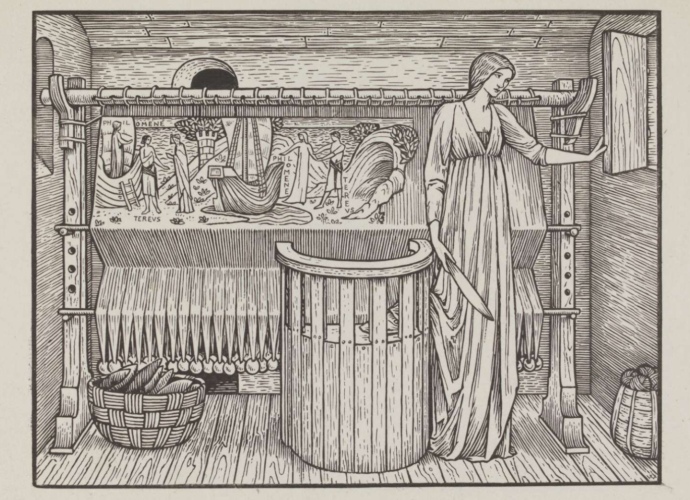

carmen miserabile texit. Weben und Erzählen in den Metamorphosen Ovids und Kim de l’Horizons Blutbuch

Unterhalb und innerhalb der überbordenden Medienberichterstattung, die Kim de l’Horizons Blutbuch[1] seit seiner dreifachen Prämierung 2022 umgibt,[2] formieren sich nach und nach neue Dispositive einer autofiktionalen Poetik. Begünstigt und aktualisiert werden diese nicht zuletzt dadurch, dass Kim de l’Horizon als persona politische und kulturelle Diskurse immer wieder selbst öffentlich mitanstösst[3] und dabei insbesondere Konstrukte und Unsicherheiten auf dem Feld der Geschlechtlichkeit, deren Ausdruck sowie Sprache benennt und hinterfragt. Während das Hauptaugenmerk der Literaturkritik dementsprechend auf der autofiktionalen Verarbeitung von Queerness sowie auf dem Suchen und Finden einer Sprache liegt, die dies ausstellt und reflektiert, geht bisweilen unter, dass das Blutbuch

Mediale Schauplätze der Gesellschaft – Zur Vielschichtigkeit von illustrierten Flugblättern der Frühen Neuzeit

In den letzten vier Jahren intensiver Forschung zum illustrierten Flugblatt der frühen Neuzeit wurde mir die faszinierende Komplexität eines Mediums offenbart, das auf den ersten Blick einfach erscheinen mag.[1] Ich durfte entdecken, wie Bild- und Textdetails einzeln und besonders im Zusammenspiel eine beeindruckende Wirkung entfalten. Meine Erkenntnis ist, dass Flugblätter nicht nur Objekte zur Beobachtung, sondern auch der Beobachtung sind. Das geht bereits aus ihren medialen Voraussetzungen hervor: Flugblätter entstanden in den geschäftigen Großstädten der Frühen Neuzeit, wo sie durch fahrende Händler auf Straßen und markanten öffentlichen Orten zum Kauf angeboten wurden. Durch ihre simple Aufmachung – in den meisten

Zeitreisen und Briefschreiben

Papier, Tintenfass und Federkiel spielen eine wichtige Rolle in Roberto Benignis und Massimo Troisis charmanter Zeitreise-Komödie Non ci resta che piangere (Nothing Left to Do but Cry) von 1984.[1] Nachdem die beiden Protagonisten Saverio (Benigni) und Mario (Troisi) aus unerklärlichen Gründen in der Vergangenheit landen, etablieren sich die Schreibutensilien rasch als Signatur der Zeit – die Jahresangabe lautet wiederholt beinahe 1500. Feder, Tinte und Papier, besonders in ihrer Verwendung beim Briefschreiben, bilden im Verlauf des Films ein mediales Ensemble, das den Protagonisten ermöglicht, in die Vergangenheit einzugreifen – wobei der faktische Status ihres Wirkens schillernd bleibt. Die ziemlich genau in

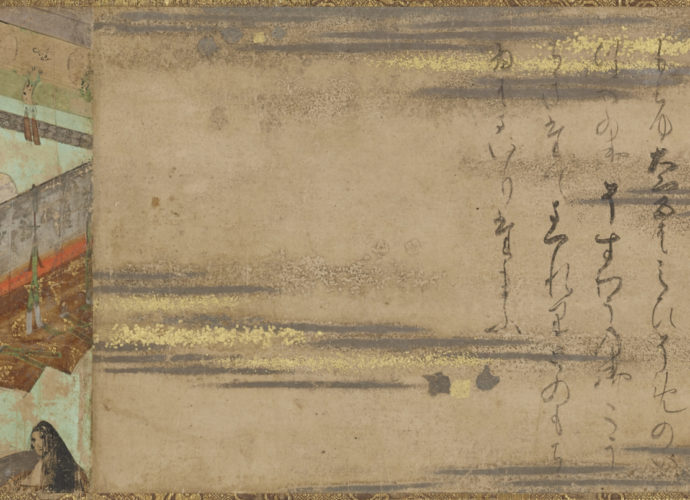

Überlegungen zur Narrativität japanischer Querrollen

Die bemalte Querrolle (emaki) war in Japan spätestens ab dem ausgehenden 10. Jahrhundert ein beliebtes Format, um Geschichten durch Text und Bild zu vermitteln. Die typische Querrolle besteht aus Papier und ist 20 bis 35 cm hoch und häufig über 10 m lang. Beim Betrachten wird sie Stück für Stück von rechts nach links ein- und ausgerollt, sodass nie mehr als ein Abschnitt von ca. 50 bis 70 cm sichtbar ist. Dieses Format behielt seine Beliebtheit über fast tausend Jahre hinweg, selbst nach der weiten Verbreitung des Buchdrucks im 17. Jahrhundert. Nachdem die Querrolle zunächst der intermedialen Adaption bereits bekannter

Anderswelten: Die Höhle in der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit

Ob als Behausung von Ungeheuern und Fabelwesen, als Zufluchtsort für Liebende, als Zugang zum Jenseits oder als künstlich angelegter Staunensraum: Höhlen sind in zahlreichen Texten des Mittelalters und der Frühen Neuzeit von besonderem Stellenwert, da sie sich in ihrer Andersartigkeit von der alltäglichen Lebenswelt unterscheiden und gängige Wissens- und Erfahrungsmöglichkeiten hinterfragen. Der Begriff der Höhle bezeichnet ganz allgemein gefasst eine oberflächliche Aushöhlung, einen Hohlraum im Innern der Erde. Die literarischen Darstellungen dieser unterirdischen Gänge sind verwinkelt und führen unmittelbar in die Tiefe von wahrnehmungs- und erkenntnistheoretischen Fragestellungen. Im Rahmen eines anregenden Bachelor-Seminars der Älteren Deutschen Literaturwissenschaft sind wir in die

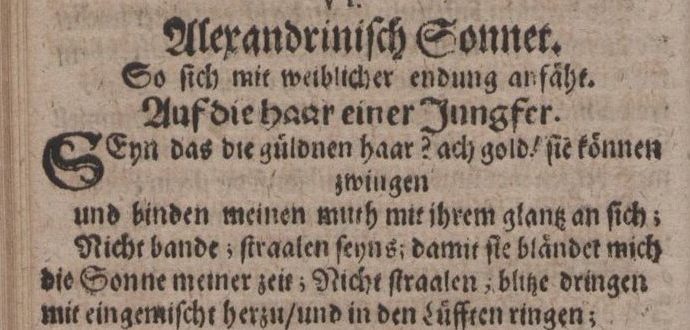

Grenzen der Metaphern? Reflexion auf Sprache und Dichtung in einem correctio-Sonett von Philipp von Zesen

Philipp von Zesen (1619–1689) veröffentlichte 1641 seinen Deutschen Helicon, ein Lehr- und Theoriebuch über deutsche Lyrik mit zahlreichen eigenen Gedichten, die auch als Anschauungsmaterial für die formulierte Verslehre fungieren sollten. Eines davon ist überschrieben mit Alexandriniſch Sonnet. So ſich mit weiblicher endung anfaͤht. Auf die haar einer Jungfer[1]: SEyn das die guͤldnen haar? ach gold/ ſie koͤnnen zwingenund binden meinen muth mit ihrem glantz an ſich;Nicht bande; ſtraalen ſeyns; damit ſie blaͤndet michdie Sonne meiner zeit; Nicht ſtraalen; blitze dringen mit eingemiſcht herzu/ und in den Luͤfften ringen;Nicht blitze; Seenen ſeyns/ davon ſo ſeuberlichdie guͤldnen pfeile ſchieſt der kleine Wuͤtherich.Nicht