Nadia Pettannice

Im Gebäude des Kunsthistorischen Instituts an der Rämistrasse 73 in Zürich werden heute Generationen von Nachwuchsakademiker:innen in Kunstgeschichte und Archäologie unterrichtet. Sie erleben hier prägende Ereignisse, die zu einem wichtigen Teil ihrer Biografie werden, seien es die erste Veranstaltung an einer Universität, die erste Assistenz, eine erfolgreich verteidigte Dissertation oder aber auch Begegnungen, aus denen sich langjährige Freundschaften entwickeln.

Erbaut worden ist das Gebäude allerdings nicht für seinen heutigen Zweck, sondern als Augenklinik. Es stand damit zwar auch im Dienste des Sehens, jedoch in einem weitaus unmittelbareren Sinn, als es dies seit seiner 1954 erfolgten Umnutzung durch die universitäre Kunstgeschichte und Archäologie tut, indem hier ab 1896 Ärzte kranke Augen behandelten und operierten. Das Spitalpersonal pflegte nicht nur die Patient:innen, sondern lebte mit ihnen unter einem Dach. Im Hörsaal lernten Studierende die grundlegenden Techniken der Augenoperation und übten sich an Tier- und Menschenaugen. Die älteren Schichten des Gebäudes sind somit vollgesogen mit Schmerz und Leid: Sie erzählen von der Gratwanderung zwischen Blindheit und Wiedererlangung der Sehkraft, zwischen Krankheit und Gesundheit, Tod und Leben.

1954 begann mit dem Einzug des Archäologischen Instituts und des Kunstgeschichtlichen Seminars eine neue Zeitrechnung für das Gebäude. Doch keine 20 Jahre später wurde erwogen, das Gebäude dem Abriss preiszugeben und durch einen Neubau zu ersetzen. Dank des beherzten Engagements der hiesigen Professoren und Denkmalpfleger wurde von dem Abbruchvorhaben aber abgesehen, das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt und eine Gesamtrenovation beschlossen, die 1979 vom Stimmvolk gutgeheissen wurde. 2021 feiert das Gebäude nun sein 125-jähriges Bestehen. Ob als ehemalige Augenklinik oder Kunsthistorisches Institut: Das Gebäude ist und bleibt ein ‹Haus des Sehens›. Der vorliegende Text beleuchtet die ursprüngliche Funktion als Augenklinik sowie deren Transformation zum universitären Seminargebäude.[1]

Ein Palast für die Augenheilkunde

BAZ, Foto: Swissair.

Zwischen drei architektonischen Giganten der Wissensbildung eingepfercht, befindet sich an der Rämistrasse 73 in Zürich ein kleiner, aber stolzer Palazzo, der seit jeher dem Sehen gewidmet ist. Flankiert wird er gegen Nordwesten vom Polytechnikum, im Nordosten vom Universitätsspital und im Südwesten vom Hauptgebäude der Universität. Der Palazzo bildet heute wortwörtlich das Auge eines wissenschaftlichen Zyklons. (Abb. 1) Aufgrund dieser Einbettung erscheint es heutigen Betrachter:innen nicht mehr naheliegend, dass der Palazzo dereinst selbst ein Gigant der Wissenschaften war: Die am 16. Mai 1896 feierlich eröffnete Augenklinik war ein sandsteinerner Separatist, der als neuartiger Spitalbau den repräsentativen Rahmen für die goldene Ära der Zürcher Augenheilkunde bildete.

Bei der Zürcher Augenklinik handelte es sich um ein charakteristisches Produkt der boomenden Augenheilkunde des 19. Jahrhunderts, die sich in Form von eigenständigen Klinikbauten in verschiedenen Universitätsstädten Europas manifestierten.[2] Das Gebäude ist in einen grösseren medizinischen Diskurs eingebettet, in dem die Institution Augenklinik erst konstruiert und die Idee einer eigenen Spezialarchitektur zur Umsetzungsreife entwickelt werden musste. Als Spitalbau hatte die Klinik primär funktionelle Ansprüche zu erfüllen. Gleichzeitig war sie aber auch Ausdruck des Prestiges einer neuen medizinischen Fachdisziplin. Da Spitalbauten wie auch die Universität in die breite Palette öffentlicher Bauten gehören, handelt es sich ferner um einen repräsentativen Ausdruck des jeweiligen Staatswesens. Damit bewegte sich die Augenklinik in einem Spannungsfeld zwischen Funktionalität, Ästhetik und Repräsentation.

Die Augenklinik ist Teil eines grösseren Ensembles verschiedener Spital- und Universitätsgebäude, die im Platte-Quartier der ehemaligen Gemeinde Fluntern errichtet wurden.[3] Der an der Rämistrasse liegende Universitäts- und Spitalcampus stellt ein typisches Beispiel für die rege kantonale Bautätigkeit entlang der ehemaligen Befestigungsanlagen der Stadt Zürich dar. Die entscheidenden Weichen, Zürich zur ersten modernen Grossstadt der Schweiz auszubauen, wurden bereits in den 1830er-Jahren gestellt. Forderungen nach Gleichberechtigung von Stadt und Land, der Stärkung der Volkssouveränität sowie der Säkularisierung des Staat- und Bildungswesens setzten tiefgreifende Veränderungsprozesse in Gang und mündeten in der liberalen Kantonsverfassung von 1831.[4] Mit der Schleifung der seit dem 17. Jahrhundert bestehenden Befestigungsanlage und der Gründung der Universität folgten 1833 zwei Entscheide, welche die städtebauliche Entwicklung Zürichs nachhaltig beeinflussten.

Das bis dahin bäuerlich geprägte Platte-Quartier am Zürichberg entwickelte sich in der Folge innerhalb kurzer Zeit zu einem Knotenpunkt für Bildungs- und Heilstätten.[5] Den Anfang machte die 1839 eröffnete Blinden- und Taubstummenanstalt, welche auf Höhe der ehemaligen Kronenporte errichtet wurde. Es folgte das 1842 fertiggestellte Kantons- und Universitätsspital, mit dessen Inbetriebnahme eine neue Ära des medizinischen Wirkens im Kanton Zürich einsetzte. In direkter Nachbarschaft zu ihm entstanden innert kurzer Zeit weitere Bauten. So verwirklichte der für das Kantonsspital zuständige Architekt Gustav Albert Wegmann (1812–1855) 1842 auf dem ehemaligen Rämibollwerk die Kantonsschule. Zwischen 1858 und 1865 entstand das eidgenössische Polytechnikum, in dessen einem Flügel auch die 1833 gegründete Universität ein Gastrecht erhielt. 1882 wurden das Pathologische Institut, 1884 das Physik- und Physiologie Gebäude und 1894 schliesslich die Poliklinik errichtet. Gleichzeitig erfuhr die Rämistrasse ab 1884 einen markanten Bedeutungszuwachs, als mit der Fertigstellung der Quaibrücke das linke Seeufer und damit die Bahnhofsstrasse erschlossen wurde.[6] Mit den Hochschulen wurde das Quartier zum Anziehungspunkt und Wohnort von Professoren und ihren Studierenden, weshalb die Platte im ausgehenden 19. Jahrhundert in Anlehnung an das Pariser Studentenviertel auch als Quartier Latin bezeichnet wurde.[7] Als 1888 die Idee einer freistehenden Augenklinik heranreifte und als Standort das Platte-Quartier ausersehen wurde, war hier also bereits der Boden zu einem eigentlichen Spitalnukleus gelegt.

Wenn Ärzte planen und Architekten bauen

Hürlimann, Urs: Otto Haab (1850–1931). Ein Schweizer Ophthalmologe (= Zürcher medizingeschichtliche Abhandlungen Band 125), Zürich 1979, S. 3.

Während sich die Augenheilkunde in Wien bereits 1812 als eigenständiges Fachgebiet etabliert hatte, dauerte dies in der Schweiz wesentlich länger. Bis 1862 blieb sie ein integraler Bestandteil der Chirurgie. Ein wichtiger Wegbereiter war der Chirurg Theodor Billroth (1829–1894), der 1860 nach Zürich berufen wurde und ein Befürworter einer institutionellen Abspaltung der Augenheilkunde von der Chirurgie war.[8] Mit Friedrich Horner (1800–1864) brachte er auch gleich einen renommierten und bekannten Zürcher Augenarzt für die zu gründende Klinik ins Gespräch. Zuerst winkte die Kantonsregierung aus Kostengründen ab, doch als 1862 die Universität Bern Horner für sich gewinnen wollte, wurde die Eröffnung einer Klinik dennoch gutgeheissen. So besetzte Horner ab 1862 in Zürich den ersten Lehrstuhl für Augenheilkunde in der Schweiz.[9] Die Anfänge dieser Klinik waren bescheiden. Billroths chirurgische Abteilung im Kantonsspital trat für Horners neue Augenklinik 20 Betten ab.[10] Die Kapazitäten im Spital wurden aber schnell knapp, da die Zürcher Bevölkerung zwischen 1830 und 1894 von etwa 10’000 auf rund 93’000 Einwohner anwuchs.[11] Die Idee für einen separaten Klinikbau dürfte bereits Horner angestossen haben, doch erst unter seinem ehrgeizigen und talentierten Nachfolger Otto Haab (1850–1931) wurde die Platznot im Kantonsspital derart prekär, dass es auch die Aufsichtskommission für dringlich erachtete einen Neubau für die Augenkranken zu erstellen.[12] (Abb. 2) Otto Haab war nicht nur an der politischen Durchsetzung des Neubaus beteiligt, sondern fungierte fortan als Sachverständiger für den mit der Ausführung beauftragten Kantonsbaumeister Otto Weber (1844–1898).[13]

Schicksal eines beamteten Architekten

StAZH, VII 3.1.

Neben den Bauten bekannter Architekten wie Albert Gustav Wegmann und Gottfried Semper (1803–1879) prägen auch solche von Otto Weber (Abb. 3) das Areal entlang der Rämistrasse. So entwarf Weber unter anderem das Pathologische Institut, das Physik- und Physiologiegebäude (heute SOC) und die Poliklinik.[14] Indem er einige dieser Bauwerke direkt gegen die Rämistrasse ausrichtete, unterstrich er deren Bedeutung als wichtige Verkehrsachse, die durch den Erweiterungsbau der ETH (1914–1925) durch Gustav Gull (1858–1942) ihre endgültige Adelung zur Hochschulstrasse fand.[15] Otto Webers Karriere war jedoch jene eines ewigen Zweiten, weshalb er kaum bekannt ist.

Otto Weber hatte bei Gottfried Semper studiert und 1865 die Bauschule des Polytechnikums abgeschlossen. Danach arbeitete er als Hilfskraft für das Staatsbaubüro in Zürich und später in der Abteilung für Strassen- und Wasserbau.[16] Zwischenzeitlich unternahm er Studienreisen nach Italien. 1876 bewarb sich Weber um die Stelle als Staatsbauinspektor. Da sein deutlich besser qualifizierter Mitbewerber mit 5’000 Franken zu hohe Lohnvorstellungen hatte, wurde Otto Weber vorgezogen, da er sich mit dem minimalen Einstiegsgehalt von 3’500 Franken zufriedengab.[17] Auf diesem Salär sollte er über Jahre sitzen bleiben. Trotz mehrmaliger Gesuche um eine Lohnerhöhung wurde Weber kleingehalten,[18] nicht zuletzt vermutlich aufgrund der Tatsache, dass er im Verlauf seiner Amtszeit wegen Trunkenheit und ungebührlichem Verhalten vermehrt negativ in Erscheinung trat.[19] 1893 wurde ihm gar der Zugang zum Staatskeller untersagt, da er sich dort regelmässig an den Weinvorräten bedient und mit seinen Freunden Gelage gefeiert hatte.[20] Naturgemäss entsprachen solche Vorfälle nicht dem Verhalten, das man von einem Kantonsbaumeister erwarten würde.[21] Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten an der Augenklinik wurde Weber für das Hochbauamt untragbar. Nach 20 Jahren im Dienst des Kantons wurde er 1895 zum Rücktritt gedrängt und zu einem Bürobeamten degradiert. Als solcher war er noch geduldet, und man liess ihn für ein monatliches Salär von 200 Franken arbeiten.[22] Allerdings verschlechterte sich sein Gesundheitszustand kurz darauf rapide. Der Schöpfer der Augenklinik kämpfte schon bald selbst mit einem rasch progredienten Augenleiden, das seine Arbeit zunehmend verunmöglichte. Er starb 1898 im Alter von 54 Jahren an einer Lungenentzündung.[23] Mit Otto Weber und Otto Haab standen sich somit zwei gänzlich unterschiedliche Charaktere gegenüber. Gemeinsam kreierten sie die Augenklinik an der Rämistrasse 73, die für den einen zum vielgerühmten Lebenswerk und für den anderen zum letzten selbstständig realisierten Projekt werden sollte. Während der junge Klinikdirektor aber beständig auf seinen Erfolg zuarbeitete, befand sich der Architekt bereits weit über dem Zenit seiner Karriere und war schon bei der Planung der Augenklinik intern zum Problemfall geworden.

Überschwänglicher Luxus? – Planung und Umsetzung der Augenklinik

StAZH, PLAN D 265.

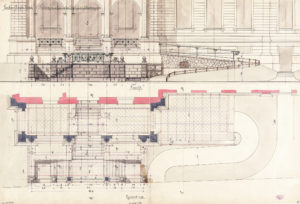

Als Bauplatz für die neue Augenklinik wurde ein kantonseigenes Grundstück in der Nähe des Kantonsspitals gewählt. So musste das Gebäude nicht gänzlich autark konzipiert werden. Die Versorgung mit Frischwäsche, Medikamenten und Mahlzeiten erfolgte durch die bereits bestehende Spitalinfrastruktur.[24] Am 30. Januar 1891 berichtete Otto Weber ausführlich über das geplante Vorhaben und betonte, dass an «diesem noch vorhandenen schönen Platze in der dortigen Gegend ein monumentales Gebäude mit reicheren Ausstattung errichtet werden sollte.»[25] (Abb. 4) Weber bezog sich dabei insbesondere auf die architektonisch anspruchsvolle Umgebung mit Polytechnikum und Kantonsspital.[26] Weber beschäftigte sich intensiv mit der Aufgabe und entwarf sieben Zeichenstudien. Während der erste Entwurf noch deutlich schlichter ausfiel und verworfen wurde, widmete sich Weber in der Folge eingehend der Gestaltung eines repräsentativen Baus, den er in der Grundstruktur einem renaissancezeitlichen italienischen Palazzo nachempfand. Diese Entwürfe legte er dem Regierungsrat und dem Klinikdirektor Otto Haab vor. Der Regierungsrat favorisierte das von Weber empfohlene Projekt No. 1. und lobte: «Dasselbe ist in einfachem, ernsten Stil gehalten, ohne zu langweilen, und schliesst sich in würdiger Weise den vielen öffentlichen Gebäuden jenes Stadtteiles an.» [27] Auch Otto Haab war voll des Lobes – die repräsentative Bauweise war ganz nach seinem Geschmack. Schliesslich sollte nicht irgendein Spitalgebäude entstehen, sondern sein persönliches Lebenswerk! Das Renommee der Augenheilkunde war inzwischen europaweit derart gestiegen, dass die Klinik die Bedeutung der Fachdisziplin für die Gesellschaft gebührend zum Ausdruck bringen sollte, was 1892 bei der Projektbesprechung explizit betont wurde.[28] An exklusiver Lage sollte nichts Geringeres als ein neuer Leuchtturm der Medizin entstehen. Der Bau wurde zwischen 1893 und 1894 realisiert. Trotz des repräsentativen Anspruchs war Otto Weber gleichzeitig darum bemüht, die Kosten möglichst tief zu halten. (Abb. 5–9) So vergab er die Aufträge immer an den günstigsten Anbieter und akzeptierte im Gegenzug zum Teil einschneidende Qualitätsabstriche.

-

Abb. 5: Erster funktionaler und verhältnismässig schlichter Entwurf. Hauptansicht, 1891.

StAZH, PLAN D 258.

-

Abb. 6: Projekt No. I, 1891.

StAZH, PLAN D 266.

-

Abb. 7: Projekt No. II, 1892.

StAZH, PLAN D 261.

-

Abb. 8: Projekt No. III, 1892.

StAZH, PLAN D 260.

-

Abb. 9: Projekt No. IV, 1892.

StAZH, PLAN D 264.

Ein Palazzo für die Augenheilkunde

ZBZ, 4472 Edition Photoglob Co. Zürich.

Entstanden ist schliesslich eine zweiflügelige, im Aufgehenden zweigeschossige Anlage, die durch einen erhöhten Mittelrisalit dominiert wird, dessen Monumentalität durch die grosse korinthische Säulenordnung und die mit Sprenggiebeln ausgezeichneten Rundbogenfenster im Obergeschoss zum Ausdruck gebracht wird. Der Aufbau des Gebäudes hat Ähnlichkeiten mit dem nahegelegenen Polytechnikum, ohne es direkt zu zitieren.[29] Die zur Rämistrasse orientierte Hauptfassade verfügt über einen hierarchisch abgestuften Aufriss und mit Bedacht eingesetzte Differenzen in Materialien und Oberflächengestaltungen. So liess Weber für den niedrigen Sockel wuchtige Bossenquader verbauen, während er beim Erdgeschoss auf behauene und gefugte Steinquader setzte, die im Obergeschoss durch glatten Sandstein abgelöst werden. (Abb. 10) In der Vertikalen erfolgt die Gliederung über geschickt platzierte und über mehrere Geschosse durchgezogene Lisenenbänder, die der Fassade zusammen mit den parallel verlaufenden Fensterrahmen ein ansprechendes Relief verleihen. Entgegen dem ursprünglichen Plan mit erhöhtem und durchgehendem Dachgesims wurde bei der definitiven Ausführung auf Balustraden zurückgegriffen.[30] Die Klinik wurde grosszügig umzäunt und die umliegenden Grünflächen mit Bäumen und Gebüschen bepflanzt, sodass die Patientengärten weitgehend vor fremden Blicken geschützt waren.[31] Otto Haab zog im Dezember 1895, ohne die offizielle Übergabe durch die Baudirektion abzuwarten, mit seinen 25 Patienten, zwei Assistenzärzten, acht Neumünsterschwestern, zwei Hausmägden, einem Hauswart und ca. 30 Kaninchen in die noch nicht ganz fertiggestellte Klinik ein.[32] Die Direktion der öffentlichen Arbeiten war von diesem Verhalten erwartungsgemäss nur wenig begeistert, weil dadurch die Abschlussarbeiten erheblich behindert wurden, und legte beim Departement des Innern Beschwerde ein. Auch Otto Weber wurde gerügt und angehalten, eine solche vorzeitige Belegung künftig zu verhindern.[33] Otto Haab liess sich davon jedoch nicht beeindrucken: Dank seines Vorpreschens konnte er seine Klinik am 14. Mai 1896 der Öffentlichkeit vorstellen. Beim Datum handelte es sich um den 100-jährigen Gedenktag der ersten Impfung gegen die Pocken durch den englischen Landarzt Edward Anthony Jenner. Pockeninfektionen verliefen nicht nur häufig tödlich, sondern waren laut Otto Haab «überall und zu allen Zeiten die häufigste Erblindungsursache.»[34] Kaum eröffnet, sorgte die Klinik auch schon für hitzige Debatten. Für einige Geschmäcker war sie viel zu «pompös» geraten, wie ein Leserbriefschreiber 1894 in der NZZ monierte.[35] Auch die Staatsrechnungsprüfungskommission empfand die Klinik hinsichtlich ihres Äusseren als «Komparativ oder besser gesagt Superlativ zu den übrigen Staatsgebäuden».[36] Die Kritik kam nicht von ungefähr: Für den Bau der Augenklinik fielen Kosten von knapp einer halben Million Franken an. Damit wurde das vom Regierungsrat ursprünglich gesprochene und schon damals eher grosszügige Budget von 380’000 Franken deutlich überschritten, was zu einigem Unmut führte.[37] Haab wurde nicht müde, den Prunk und die Schönheit seiner Klinik in seiner Eröffnungsrede zu verteidigen: «Wer aber bedenkt, dass, wenn ein Krankenhaus ein angenehmes Aussehen besitzt, es auch weniger abstossend auf die Patienten wirkt, die ohnehin oft ungern genug dasselbe aufsuchen, der wird mit dem ziervollen Äusseren unserer Anstalt sich aussöhnen können. So wird denn auch in Deutschland und anderwärts den Krankenhäusern jetzt ein viel schöneres Aussehen gegeben als in früheren Zeiten und mit Recht. Die neue Augenklinik in Erlangen und diejenige in Utrecht sind mindestens so stattlich, wenn nicht stattlicher als die unsrige, sowohl was das Äussere als was das Innere betrifft.»[38] Damit hatte Haab keineswegs übertrieben, denn die Niederlande hatten sich für ihre erste Augenklinik einen eindrücklichen Schlossbau geleistet, und auch die Erlanger Augenklinik geizte nicht in Sachen Repräsentation und Monumentalität. Für den Zürcher Klinikdirektor, der solche Vorbilder vor seinem inneren Auge hatte, musste der eigene Bau beinahe bescheiden erscheinen. Für die sparsamen Zürcher Kantonspolitiker hingegen rangierte Webers bzw. Haabs Klinikgebäude hart an der Grenze zum überschwänglichen Luxus. Unbestritten waren jedoch der Nutzen und die Notwendigkeit des Baus.

Klinikvisite – Zwischen Funktionalität und Ästhetik

StAZH, PLAN D 274.

StAZH, PLAN D 262.

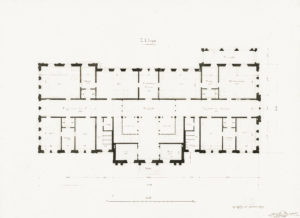

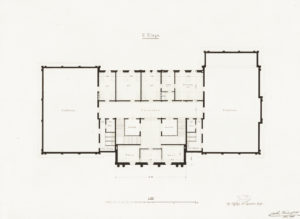

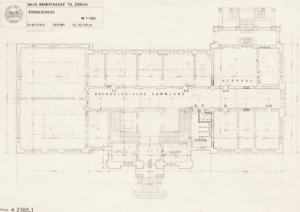

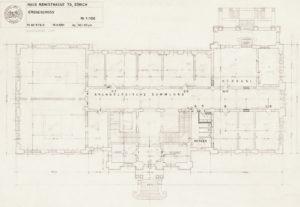

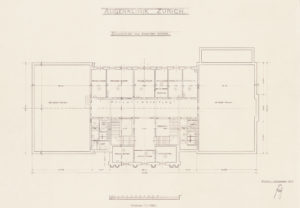

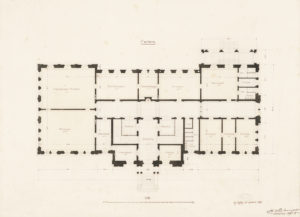

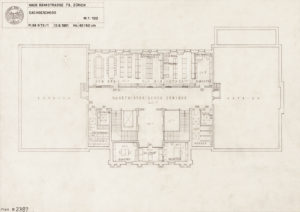

Der Grundriss des Zürcher Gebäudes entspricht einem verbreiteten Typus von Augenkliniken des späten 19. Jahrhunderts.[39] (Abb. 11 und 12) Die Innengliederung wird durch Korridore dominiert, wie man es auch vom Zürcher Kantonsspital, von Gefängnissen und Kasernenbauten her kannte.[40] Zur Betreibung einer universitären Klinik bedurfte es vier Kernbereiche: Forschung, Lehre, stationäre Abteilung und Ambulatorium.[41] Allen grundlegenden funktionalen Bedürfnissen der verschiedenen Nutzungsbereiche trug Otto Weber Rechnung: Er legte den Grundriss achsensymmetrisch an, womit sich das Gebäude in zwei Flügel teilte. Das Erdgeschoss war dem Ambulatorium, der Forschung und Lehre sowie der Klinikadministration vorbehalten, während die stationären Patienten in den beiden Obergeschossen untergebracht wurden. Der Wirtschaftsbereich befand sich im Kellergeschoss. Damit wurde der Spitalbereich physisch weitgehend vom Ambulatorium und Wirtschaftsbereich abgetrennt. Weiter unterteilte Weber den stationären Bereich in einen Frauen- und Männertrakt sowie in eine Kinderabteilung.

Das Erdgeschoss – Ambulatorium und Lehrbereich

StAZH, PLAN D 2375.

Das Erdgeschoss bildete das dynamische Herz der Klinik. Der Zugang über die an der Rämistrasse liegende repräsentative Nordfassade blieb den Studierenden, Gästen und Ärzten vorbehalten. Über die Freitreppe gelangten sie zum Eingang und am Portierzimmer vorbei ins Vestibül, das durch die beiden Treppenaufgänge und die Oberlichtschächte dominiert wurde. Gegen Westen wurde der Korridor von einer durchgehenden Wand abgeschlossen.[42] Der zentrale südliche Trakt war frei zugänglich und verfügte über zwei Laboratorien, einen Hörsaal, Toiletten sowie das für Augenkliniken charakteristische Augenspiegelzimmer. Ebenfalls konnten über den Korridor die Untersuchungszimmer des Ambulatoriums betreten werden.

Die ambulanten Patienten betraten die Klinik durch den Hintereingang von der Schönbergstrasse her (Abb. 13) und gelangten direkt in den Wartesaal. Über ihn konnten die Patient:innen durch die Untersuchungszimmer über das Augenspiegelzimmer bis hin zum Hörsaal geschleust werden. Das Ambulatorium wurde zu Haabs Zeiten jährlich etwa von 6’000–7’500 Patient:innen aufgesucht.[43]

Hörsaal und Augenspiegelzimmer

Der Hörsaal war integraler Bestandteil der Zürcher Augenklinik. Dies ist ein bemerkenswerter Befund, da sich in anderen Kliniken schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus hygienischen Gründen eine konsequente Trennung von Lehr- und Klinikbereich durchgesetzt hatte.[44] Otto Haab bestellte für seinen Hörsaal ein Podium mit Doppelwandtafel, aufklappbare Mikroskoptische und «15 Meter Holzbarrièren zur Demonstration von Patienten».[45] Der Saal war auf 80–130 Studierende ausgelegt.[46] Wenn keine Vorlesungen stattfanden, konnten die Stühle weggeräumt und der Raum für Untersuchungen an Patient:innen genutzt werden.

Direkt neben dem Hörsaal befand sich das Augenspiegelzimmer. Es verfügte über je 30 Hocker für die Ärzte und Patient:innen. Jeder Platz war mit einer separaten Gasleuchte ausgestattet. Mit dem 1850 entwickelten Augenspiegel konnte erstmals der Augenhintergrund untersucht werden. Für die Diagnostik war es ungemein wichtig, dass die Ärzte den Eintrittswinkel des Lichtes selbst bestimmen konnten, weshalb die Gasleuchten mit langen und biegbaren Kabeln ausgestattet wurden, die von der Decke hingen.[47] Für die Durchführung der Untersuchung musste der Raum komplett abgedunkelt werden. Um unerwünschte Lichtreflexionen zu verhindern, wurden in den Augenspiegelzimmern oft alle Wände schwarz tapeziert oder in einem pompejischen Rot gestrichen. Für die Zürcher Augenklinik lässt sich die Wandfarbe nicht mehr genau eruieren. Auf jeden Fall liess Otto Haab die drei grossen Rundfenster mit gefütterten dunkelblauen Vorhängen versehen, die von der Decke bis zum Boden reichten und eine vollständige Verdunkelung ermöglichten.[48] Für schwierige Diagnosestellungen stand im Untergeschoss ein zweiter Augenspiegelraum zur Verfügung, der auf dem Grundrissplan von 1891 als «Dunkelraum» bezeichnet wird.

Geübt wurde in der Zürcher Klinik nicht nur an Menschen, sondern auch an Tieren, weshalb die Klinik im Untergeschoss über Kaninchenställe verfügte.[49] Die Geschichte der klinischen Medizin um 1900 ist immer auch eine Geschichte der Versuchstiere. Die örtliche Trennung von Klinik- und Versuchstieranlagen erfolgte vermutlich erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts.

Wartesaal

Der Wartsaal mit seinem separaten und strikt vom stationären Bereich abgetrennten Zugang ist typisch für die Inneneinteilung der Augenkliniken und basiert auf epidemiologischen Überlegungen. Es galt zu verhindern, dass Krankheiten von aussen in die Klinik geschleppt und sich dann im stationären Bereich ausbreiten konnten.[50] In manchen Augenkliniken fand zudem bereits im Wartezimmer eine Geschlechtertrennung statt, was in Zürich jedoch nicht der Fall war.[51] (Abb. 14 und 15)

-

Abb. 14/15: Blick in den Wartsaal für Patientinnen und Patienten des Ambulatoriums. Im Hintergrund die beiden Toilettenanlagen, 1948.

Mediathek KHIST, 431.II.50.

-

Abb. 15: Blick in den Wartsaal für Patientinnen und Patienten des Ambulatoriums. Im Hintergrund die beiden Toilettenanlagen, 1948.

Mediathek KHIST, 431.II.51.

Sanitäre Anlagen

Dass gute sanitäre Anlagen von zentraler Bedeutung waren, um die Verbreitung von Infektionskrankheiten zu verhüten, war bereits damals bekannt. Das Wissen basierte auf neuen Erkenntnissen aus der Bakteriologie. Die Abtrennung von Patienten- und Personal-WCs setzte sich in den Augenkliniken ab etwa 1880 durch und wurde auch in Zürich umgesetzt.[52] Weiter verfügte die Klinik über mehrere Badewannen, die im östlichen Bereich des Mittelrisalits lokalisiert waren. Pro Badezimmer wurden 2–4 Badewannen eingebaut. Auch hier wurde die Geschlechtertrennung konsequent eingehalten. Für frisch aufgenommene Patient:innen gab es im Untergeschoss die Möglichkeit, sich zu waschen und zu baden. Jedes Zimmer war zudem mit einem eigenen Lavabo ausgestattet, die alle an die Warmwasserzuleitung angeschlossen waren, was für die damalige Zeit noch keine Selbstverständlichkeit war. Otto Haab war ein glühender Verfechter der neuen Spitalhygiene und legte Wert darauf, dass die neuen Prinzipien auch in seiner Klinik umgesetzt wurden.[53] Aus hygienischen Überlegungen heraus liess er die Wände mit teurer Ölfarbe streichen, damit sie leichter abwaschbar waren. Für den Boden bestand er auf hochwertigem Eichenholz, das eine hohe Widerstandskraft gegen die ständige Desinfektion versprach. Solche Massnahmen sorgten teilweise für Unverständnis bei der Kantonsregierung, sodass sich Otto Haab für seine Bestellungen immer wieder rechtfertigen musste.[54]

Die beiden Obergeschosse – der stationäre Bereich

Der stationäre Bereich bot ursprünglich Platz für etwa 57 Erwachsene und 11 Kinder. (Abb. 16 und 17) Die Bettenzahl konnte aber bei Bedarf erhöht werden, was zwar nicht den hygienischen Idealvorstellungen entsprach, aber zur Not gemacht wurde. Da die Spitäler immer sehr flexibel auf die Patienteneintritte reagieren mussten, bilden die entsprechenden Grundrisspläne immer nur eine Momentaufnahme ab. Die Station verfügte darüber hinaus über fünf kleine Schwesternzimmer, die wie beim Kantonsspital jeweils als Pufferzone zwischen die Krankensäle gelegt wurden.

-

Abb. 16: Grundriss 1. Etage, Stationärer Bereich mit zentral gelegenem Operationssal, 1892.

StAZH, PLAN D 272.

-

Abb. 17: Grundriss 2. Etage, Stationärer Bereich mit Hauswartswohnung, 1892.

StAZH, PLAN D 273.

Operationssaal

Der zentrale Raum war der Operationssaal, der von mehreren Seiten her betreten werden konnte. (Abb. 18 und 19) Da optimale Lichtverhältnisse für die Diagnostik und Therapie in der Augenheilkunde eine besonders wichtige Rolle spielten, wurde die Augenklinik bereits elektrifiziert.[55] Für Haab war es ein besonderes Anliegen, seine Klinik möglichst so einzurichten, dass er auf die Patient:innen nicht bedrohlich und abschreckend wirkte. So zog er es vor, die Patient:innen in ihrem Bett statt auf dem eisernen Operationstisch zu operieren, sofern sie keine Narkose brauchten, denn: «für sensible Patienten sind diese harten, maschinenartig aussehenden Tische körperlich und psychisch unangenehm.»[56] Weiter liess er den dunklen Terrazzofussboden, der Lichtreflexe reduzieren sollte, mit Mustern versehen, damit er weniger düster wirkte. Die Wände des Operationssaales liess er hellgrau streichen.

-

Abb. 18: Operationssaal mit Blick nach Osten, 1909.

Mediathek KHIST, 431.II.56.

-

Abb. 19: Operationssaal mit Haabschem Riesenmagneten und Operationstisch, Blick nach Westen, 1909.

Mediathek KHIST, 431.II.58.

Krankenzimmer

Die Krankenzimmer waren zweckmässig eingerichtet und verfügten in der Regel über vier bis acht Patientenbetten.[57] Sie enthielten Rollbetten, Sessel und Nachttische sowie einen zentral positionierten Tisch, wo jeweils eine Krankenschwester Wache hielt. (Abb. 20–22) Das Kinderzimmer war so angelegt, dass es an die Veranda grenzte, die zum Spielen benutzt werden konnte.

-

Abb. 20: Grosser Krankensaal mit 12 Betten der Männerabteilung im Südwestflügel des ersten Obergeschosses, 1948.

Mediathek KHIST, 431.II.68.

-

Abb. 21: Grosser Krankensaal, jedes Zimmer verfügte über einen Warmwasseranschluss und Rufglocken, 1948.

Mediathek KHIST, 431.II.2.

-

Abb. 22: Kinderzimmer mit Veranda im ersten Obergeschoss, gut zu sehen sind auch die schweren und dunklen Vorhänge, 1909.

Mediathek KHIST, 431.II.60.

Haab liess jedes Krankenzimmer mit einer elektrischen Glocke ausstatten. Dadurch wollte er die Ängste verringern, welche bei den mit verbundenen Augen im Bett liegenden Patient:innen häufig aufkamen, und zugleich die Gefahr minimieren, dass sie ins Delirium fielen.[58] Charakteristisch für die Augenkliniken waren die schweren Vorhänge und Rolljalousinen, mit denen die Zimmer bei Bedarf ganz oder teilweise verdunkelt werden konnten. Haab entschied sich bei den meisten seiner grossen Vorhänge für «dunkelblauen Wollsatin».[59]

Das Untergeschoss

Schliesslich soll noch ein kurzer Blick ins Untergeschoss geworfen werden. Dieses umfasste mehrheitlich Wirtschaftsräume, in denen die dampfbetriebene Heizanlage, verschiedene Kübelräume, Magazine sowie beheizbare Stallungen für die Versuchskaninchen untergebracht waren. (Abb. 23 und 24) Weiter gab es Badewannen für neu aufzunehmende Patient:innen und ein weiteres Dunkelzimmer für die Diagnostik.

-

Abb. 23: Im Keller befanden sich neben den Wirtschafts- und Heizräumen zusätzliche Badewannen und ein Dunkelzimmer für die Augenspiegeldiagnostik.

Mediathek KHIST, 431.II.66.

-

Abb. 24: Das schwarz gestrichene Dunkelzimmer im Kellergeschoss. Links Vorrichtung für die Augenspiegelung, 1948.

Mediathek KHIST, 431.II.67.

Die Aussenanlage

BAZ, Foto: Friedrich Ruef-Hirt.

Die Zürcher Augenklinik war von Grünflächen umschlossen und verfügte über einen nördlichen Männer- und einen südlichen Frauengarten. (Abb. 25) Ein Zaun und dichte Büsche verhinderten, dass die Patient:innen durch neugierige Blicke von Aussenstehenden belästigt wurden. Solche Gartenanlagen waren ein wichtiges Element für Klinik- und Spitalbauten, indem sie für die Patient:innen eine willkommene Abwechslung zum eintönigen Klinikalltag boten. Ausserdem hielt die Ärzteschaft frische Luft und ausreichend Bewegung für gesundheitsförderlich.[60]

Der Klinikbetrieb

Öffentliche Krankenhäuser waren bis Mitte des 19. Jahrhunderts primär für ärmere Menschen gedacht. Wer es sich leisten konnte, liess sich in Privatkliniken oder zu Hause behandeln. Die Versorgungskosten richteten sich nach den finanziellen Möglichkeiten der Patient:innen. Im Zuge bürgerlicher Wohltätigkeitsbestrebungen spendeten wohlhabende Personen oft grössere Geldsummen an staatliche Spitäler und Kliniken, sodass mittellosen Personen sogenannte Freibetten zur Verfügung gestellt werden konnten, die eine kostenlose Behandlung ermöglichten. Ein entsprechendes Legat im Wert von 10’000 Franken ging noch vor der Vollendung der Klinik aus dem Erbe von Friedrich Horner ein.[61] 1897 wurden 703 Patienten in der Zürcher Augenklinik stationär behandelt. Im Vergleich zu den am ursprünglichen Standort 220 stationär aufgenommenen Patient:innen stellte dies eine erhebliche Kapazitätssteigerung dar.[62] Die Krankenschwestern, die Assistenzärzte und der Hauswart lebten grösstenteils in der Klinik. (Abb. 26 und 27)

-

Abb. 26: Krankenpflegerinnen mit stationär aufgenommenen Kindern im Zimmer der Kinderabteilung im ersten Obergeschoss, 1909.

KDP.

-

Abb. 27: Krankenpflegerinnen mit stationär aufgenommenen Kindern im Zimmer der Kinderabteilung im ersten Obergeschoss, 1909.

KDP.

Auf deren Bedürfnisse wurde bei der Planung jedoch nur wenig Rücksicht genommen. So fehlte den Krankenschwestern zu Beginn ein eigener Essraum, weshalb sie ihre Mahlzeiten, nachdem sie die Patient:innen versorgt hatten, im sogenannten Tagraum einnehmen mussten.[63] (Abb. 28–30) Otto Haab setzte sich daher für die nachträgliche Errichtung eines Esszimmers und die Vermehrung der Schwesternzimmer ein und machte den Vorschlag, den Dachaufbau aufzustocken.[64] Er konnte sich allerdings nicht durchsetzen.[65] Die Arbeit mit den Augenpatient:innen war nicht ungefährlich: So infizierte sich die 30-jährigen Oberschwester Elisa Labhard im Jahr 1903 bei der Pflege der Kinder mit der hochansteckenden Blennorrhoe und erblindete darauf selbst auf einem Auge.[66] Der grösste Teil des Tages spielte sich für die meist mobilen Patient:innen nicht in den Krankenzimmern, sondern in den als Tagräumen bezeichneten Korridoren ab, was deren Breite von rund vier Metern erklärt. Analog zum Erdgeschoss wurde der durchgängige Korridor durch zwei Türen abgegrenzt und dementsprechend dreigeteilt.

-

Abb. 28: Essensausgabe im Tagraum (Korridor) der Männerabteilung. Die meist mobilen Patienten verbrachten den grössten Teil ihres Tages in diesem Korridor oder in den Patientengärten.

Mediathek KHIST, 431.II.6.

-

Abb. 29: Essensausgabe im Tagraum (Korridor) der Männerabteilung. Die meist mobilen Patienten verbrachten den grössten Teil ihres Tages in diesem Korridor oder in den Patientengärten.

Mediathek KHIST, 431.II.7.

-

Abb. 30: Ab 1901 verfügte die Klinik im Dachgeschoss über eine kleine Teeküche für das Personal und die Patientenversorgung, 1948.

Mediathek KHIST, 431.II.64.

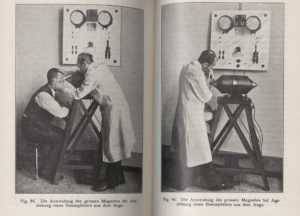

Otto Haab, Atlas und Grundriss der Lehre von den Augenoperationen, München 1904, Fig. 85 und 86.

Die Aufenthaltsdauer der Patient:innen variierte stark und konnte von wenigen Tagen bis zu über einem halben Jahr dauern.[67] Die Patient:innen waren oft unterbeschäftigt und versuchten, mit Kartenspielen die Zeit tot zu schlagen. Manchmal trieben sie auch Unfug, sodass es den Krankenschwestern ab und an schwerfiel, die Disziplin aufrecht zu erhalten.[68] Die erwachsenen Patient:innen wie auch die Kinder wurden deshalb mit leichteren anfallenden Arbeiten beschäftigt.[69] Berühmt wurden die Zürcher Augenklinik und Otto Haab für die Entwicklung eines Riesenmagneten. (Abb. 31) Die Existenz dieses Magneten verweist auch auf ein zeittypisches Phänomen, das eine gute augenärztliche Versorgung erst nötig machte. Im Zuge der Industrialisierung war es bei Fabrikarbeitern aufgrund mangelnder Schutzvorkehrungen immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen gekommen, bei denen Eisensplitter in die Augen eindrangen, die am besten mittels Magnetoperation extrahiert werden konnten.[70] Der Klinikbetrieb war seit der Eröffnung von ständigen Baumassnahmen geprägt. Dieser Umstand ist charakteristisch für Spitalbauten. Dabei blieb die Aussenfassade in der Augenklinik weitgehend unangetastet, aber einige Innenräume wurden verkleinert und umfunktioniert. Auch mussten die Elektrik, die Warmwasserleitungen und die sanitären Anlagen immer wieder gewartet oder gar ersetzt werden. Durch Veränderungen im Arbeitsprozess wurden neue Stellen geschaffen und dazu passende Räume notwendig. Eine der grösseren Eingriffe war die Einrichtung eines Bettenliftes anstelle des südlichen Oberlichtes, der bereits um 1901 erfolgte.[71] Zur gleichen Zeit liess Haab die innere Raumaufteilung neu gestalten und platzierte neben seinem Operationssaal zwei Krankenzimmer für Patient:innen, die eine Staroperation über sich hatten ergehen lassen müssen. Sie wurden im Operationssaal direkt in ihrem Bett behandelt und dann ins Krankenzimmer geschoben.[72]

(Un)geliebte Nachbarn – Die Klinik und die Universität

Anlässlich der Planung des neuen Hauptgebäudes der Universität Zürich kam es 1913 zum Zerwürfnis zwischen Otto Haab und der Direktion für öffentliche Bauten. Der Konflikt reichte so tief, dass Haab 1914 den Eröffnungsfeierlichkeiten des Universitätsgebäudes fernblieb, da er sein Lebenswerk sabotiert sah.[73] Stein des Anstosses waren geplante Stallungen für Kleintiere, eine Voliere und ein Lüftungspavillon, die unmittelbar hinter der Augenklinik für das neue Zoologische Institut entstehen sollten.[74] Für Otto Haab war dieses Vorhaben unhaltbar. Er fürchtete erhebliche Geruchs- und Lärmemissionen und eine Beeinträchtigung der Lichtverhältnisse. Ausserdem wehrte er sich gegen die Aufhebung der Umzäunung seiner Augenklinik, die bei Baubeginn der Universität erfolgte. (Abb. 32) Weiter beschwerte er sich gegen die drohende Verkleinerung seiner Patientengärten, da auf der nördlichen Seite die Strasse verbreitert werden sollte, während man im südlichen Garten den Lüftungspavillon platzieren wollte.[75](Abb. 33)

-

Abb. 32: Im Zuge der Bauarbeiten zur Universität wurde die ursprüngliche Umfriedung der Augenklinik aufgehoben. Baustelle der Universität, 1911.

gta-Archiv, Nachlass Moser.

-

Abb. 33: Projektierte Universität mit Stallungen, welche direkt an den Klinikgarten grenzen und von Otto Haab beanstandet wurden, gezeichnet von Alfred Friedrich Bluntschli, 1907.

StAZH, PLAN D 1538.

Aufgrund von Otto Haabs persistierenden Protesten kam es zu einer Kompromisslösung: Die Stallungen wurden weniger nah an die Augenklinik herangerückt.[76] Auch der Pavillon, der als Lüftungsschacht für das Zoologische Institut dienen sollte, wurde nicht direkt in den Patientengarten gebaut, sondern weiter nach Westen verschoben, wo er heute noch steht. Er markiert damit die ursprüngliche Grenze der Klinik.[77] Die Gartenanlage wurde auf Kosten der Universität auf der Westseite mit einer meterhohen Grünhecke umschlossen, hinter die zusätzlich ein Drahtzaun gespannt wurde, sodass die von Haab befürchteten unbefugten Personen nicht auf das Gelände gelangen konnten.[78] Den Bau des Uniturmes hingegen konnte Haab nicht verhindern. Diesen empfand er als besonders schädigend für seine Klinik: «Aber ich konnte nicht mehr verhüten, dass durch den kolossalen Thurm, der etwa eine halbe Million kosten soll, das beste Licht für unser Operationszimmer für immer verloren gieng, sodass man nun meistens, bei trübem Wetter immer, bei künstlichem Licht zu operiren genöthigt sein wird. Glücklicherweise kann man manche Augenoperationen bei künstlichem Licht ausführen, einzelne sogar besser als bei Tageslicht, aber für eine grosse Zahl derselben ist gutes Tageslicht von höchstem Werth.»[79] Bitter fügte er an, dass er wegen des Universitätsgebäudes nur noch mit «halber Freude» arbeiten konnte.[80] Wenn man berücksichtigt, dass Luft und Licht die zwei massgeblichen Standortfaktoren für jeden Medizinalbau um 1900 darstellten, so ist Haabs Entrüstung nachvollziehbar.

Im Rahmen einer geplanten Feier zum 25-Jahr-Jubiläum des Klinikgebäudes hielt Otto Haab 1914 fest, dass er nach wie vor stolz darauf sei, dass er damals «jenes Stück Unkrautackerlein» für seine Augenklinik erkämpft hatte.[81] Ausserdem habe er damals niemals vorausahnen können, «dass einmal die Universität und das mächtige zoologische Institut in die jetzige Stelle hineingezwängt» werden würde.[82] Weiter verwies er auf seine Behandlungsstatistik, die für ihn ein Beweis für die Zweckmässigkeit seines Klinikgebäudes war. So habe er in seinen 25 Jahren als Klinikdirektor höchstpersönlich «138.972 Krankheitsfälle zur Beobachtung und Behandlung» in der Augenklinik an der Rämistrasse 73 behandelt. Bei aller Kritik übersah Haab allerdings grosszügig, dass Karl Moser, der Architekt des neuen Hauptgebäudes der Universität, die beiden Weberschen Bauten, namentlich die Augenklinik und das Physiologiegebäude, aktiv in die Planung des Kollegiengebäudes einbezogen hatte, ihnen eine Flügelstellung zukommen liess und so zu einem stimmigen Ensemble gelangte.[83] Otto Haab leitete die Augenklinik noch bis ins Jahr 1919. Dann gab er seinen Rücktritt bekannt, um sich seiner wissenschaftlichen Schreibarbeit zu widmen. Mit dem Tod von Otto Haab im Jahr 1931 erlosch eine prägende Phase in der Geschichte der Klinik.

Das Ende der medizinischen Ära an der Rämistrasse 73

Otto Haabs Nachfolger passten die ihnen zur Verfügung stehenden Innenräume stets den neuesten Erkenntnissen und ihren persönlichen Bedürfnissen an. Dreissig Jahre nach der Eröffnung genügte die Augenklinik aber den Ansprüchen nicht mehr ganz. 1925 bezog sie deshalb im Bettenhaus an der Pestalozzistrasse einen zusätzlichen Trakt, womit sie auf zwei Standorte aufgeteilt wurde. Diese Lösung war jedoch aus logistischen und betrieblichen Gründen nicht befriedigend.

Im Verlauf der 1930er- und 1940er-Jahre änderten sich die Vorstellungen einer effizienten Spitalarchitektur zu Gunsten einer dichten und zentralisierten Bebauung des Spitalareals, das durch einen kompletten Neubau des Kantonsspitals einen neuen Impuls erfahren sollte.[84] Dies im Gegensatz zu den Ansätzen im 19. Jahrhundert, medizinische Abteilungen möglichst voneinander zu separieren. Die physisch abgetrennten Institute und Kliniken sollten daher – die Zustimmung der jeweiligen Direktoren vorausgesetzt – in den Nukleus des neuen Kantonsspitals zurückgeholt werden. Im ersten Raumprogramm von 1940 war der Umzug der Augenklinik noch nicht vorgesehen, da der damals amtierende Klinikdirektor Alfred Vogt (1879–1943) nicht umziehen wollte. Erst im Rahmen eines neuen Programmentwurfs aus dem Jahr 1949 entschied sich Vogts Nachfolger Marc Amsler (1891–1968) doch für eine Wiedereingliederung in den geplanten Neubau, um aus der Isolation des separaten Gebäudes zu entkommen.[85] Die medizinische Ära an der Rämistrasse 73 endete 1952 mit dem Auszug der Augenklinik.

Ein neues Zuhause für das Archäologische Institut und das Kunsthistorische Seminar

Bereits im Raumplanungsprogramm für den Neubau des Kantonsspitals aus dem Jahr 1948 wurde festgehalten, dass das unzweckmässig gewordene Klinikgebäude an der Rämistrasse 73 der aus allen Nähten platzenden Universität zur Verfügung gestellt werden sollte. Schon bald war klar, dass das Archäologische Institut samt Sammlung in das Gebäude einziehen würde. Seit der Eröffnung 1914 hatte sich die Gipsfigurensammlung im Lichthof der Universität befunden, wo auch der archäologische Zeichenunterricht stattfand. Die Universität plante nun aber das Kollegiengebäude zu erweitern und wollte den Lichthof künftig für Festaktivitäten und andere Ausstellungen benutzen. Eine solche Grossveranstaltung war für das Jahr 1951 im Zuge der 600-jährigen Zugehörigkeit Zürichs zur Eidgenossenschaft geplant.

Gegen dieses Vorhaben protestierte der damalige Lehrstuhlinhaber für Klassische Archäologie Arnold von Salis (1881–1958) heftig, da dafür die Gipsfiguren geräumt und magaziniert werden mussten.[86] Zähneknirschend begutachtete er gemeinsam mit ausgewiesenen Experten – darunter war auch sein künftiger Nachfolger Hansjörg Bloesch (1912–1992) – die Augenklinik, welche ihm als neuer Standort angeboten wurde. Die Augenklinik erwies sich nach ihrem Eindruck als mässig bis gar nicht geeignet für die Aufnahme der Sammlung, besonders weil die grossen Gipsabgüsse dort keinen Platz finden würden. Von Salis betonte, dass umfassende und kostspielige Baumassnahmen nötig sein würden, um angemessenen Raum für die kostbare Sammlung zu schaffen.[87] Das bescheidene Dachgeschoss, in welchem die Privatabteilung der Klinik untergebracht gewesen war, kam für die Archäologische Sammlung und das Institut überhaupt nicht in Frage, und so bemühten sich kurz darauf das Englische und das Kunsthistorische Seminar um den begehrten Platz.

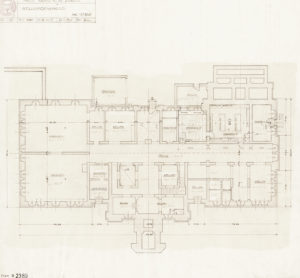

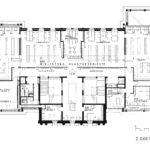

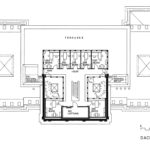

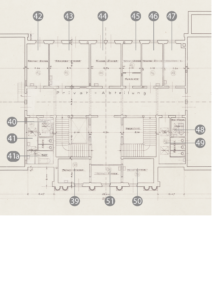

Am 12. November 1949 wandte sich Gotthard Jedlicka (1899–1965), der damalige Vorsteher des Kunstgeschichtlichen Seminars, an das Rektorat und machte auf die beengten Platzverhältnisse seines Fachbereichs aufmerksam, der seit 1914 in zwei Räumen im 1. Obergeschoss des Kollegiengebäudes untergebracht war.[88] «Die gegenwärtigen Raumverhältnisse im kunsthistorischen Seminar sind so ungünstig, dass fast die Hälfte der wertvollen Bibliothek und die ganz reichhaltige Photothek […] praktisch für den Seminarbetrieb überhaupt nicht in Frage kommen. Fachkollegen aus dem Ausland, die unser Seminar besichtigen, äussern immer wieder ihr Befremden darüber, dass die kunstgeschichtliche Disziplin mit so beschränkten Räumlichkeiten auskommen muss. Durch die Umsiedlung des kunsthistorischen Seminars in das zweite Stockwerk der Augenklinik des Kantonsspitals Zürich, die ja schon seit einiger Zeit geplant ist, könnten alle Missstände behoben werden und wäre zugleich auch, nach unserer festen Überzeugung, die Möglichkeit einer gedeihlichen Entwicklung für die nächsten zwei Jahrzehnte gesichert.»[89] Jedlicka errechnete für das Seminar ein Raumbedürfnis von rund 176 m² und machte eine detaillierte Dispositionsskizze (siehe Anhang) über die zukünftige Belegung. Zu diesem Zeitpunkt verfügte das Seminar über fünf Dozierende, für welche Jedlicka drei kleine Büroräume vorsah. Jedlicka konnte sich mit seinem Vorschlag durchsetzen (vgl. Abb. 37, 56 und 57), während das Englische Seminar einen der durch den Umzug der Kunstgeschichte im Kollegiengebäude freigewordenen Räume übernehmen konnte.[90]

-

Abb. 34: Grundriss des Kellers mit Magazinräumen, 1955.

StAZH, PLAN D 2389.

-

Abb. 35: Grundriss des Erdgeschosses, das neu als Archäologisches Museum diente, 1951.

StAZH, PLAN D 2388.1.

-

Abb. 36: Grundriss des ersten Obergeschosses, wo das Archäologische Institut und der nichtöffentliche Teil der Sammlung untergebracht war, 1953.

StAZH, PLAN D 2388.2.

Die Planungen für den Umbau waren ab 1949 in vollem Gange, dennoch kristallisierte sich schnell heraus, dass ein Einzug der Gipsfigurensammlung im Jahr 1951 nicht möglich sein würde, sodass die Gipse vorübergehend magaziniert werden mussten. Als es 1952 um die Bewilligung des Rahmenkredites für die geplanten Baumassnahmen ging, kamen innerhalb der Kantonsregierung weitere Bedenken auf. Vertreter der Sozialdemokratischen Fraktion konnten nicht nachvollziehen, wie «angesichts der immer noch bestehenden Bettennot bisherige Spitalräume zur Aufbewahrung von Gipsfiguren Verwendung finden sollen.» (Abb. 34–36) Der Regierungsrat ging auf die Bedenken ein und verfügte, dass das Klinikgebäude bis zur Fertigstellung des Stadtspitals Waid als Notfallreserve freigehalten werden müsse. Dadurch konnte erst 1953 mit dem Umbau begonnen werden.[91] Auf eine weitgehende Umgestaltung und Renovation des Gebäudes wurde grösstenteils verzichtet. Dabei wies besonders die Aussenfassade bereits gravierende Verwitterungsschäden auf, sodass die Gefahr von Steinschlag bestand. Als Präventionsmassnahme liess die Universität Fassadenteile abschlagen, die Balustraden entfernen und das Kranzgesims mit einer Blechverkleidung versehen.[92] Auch im Innern des Gebäudes beschränkte man sich auf dringend notwendige Sanierungen.[93] Der ursprüngliche Hörsaal wurde aufgehoben und ein neuer Hörsaal im ehemaligen Wartesaal eingerichtet. Die Gipsabgusssammlung belegte das Erdgeschoss und einen grossen Teil des ersten Obergeschosses, wo auch das Archäologische Institut untergebracht wurde. Das Kunsthistorische Seminar fand im Dachgeschoss seinen Platz. Beide Institute brachten dabei jeweils ihre eigene Bibliothek ein. 1954 war der Umzug des Kunstgeschichtlichen Seminars und des Archäologischen Instituts vollzogen. 1955 zog zusätzlich das Anthropologische Institut im Kellergeschoss ein. Komplizierter gestaltete sich die Einrichtung der Sammlung, die weitere Reparaturen und Baumassnahmen erforderlich machten. Erst 1956 konnte das Archäologische Museum offiziell eröffnet werden.[94] In den nachfolgenden Jahren schienen alle Institute mit der Unterbringung mehrheitlich zufrieden gewesen zu sein, obwohl besonders die Büroräumlichkeiten sehr klein bemessen waren.[95]

Als die beiden Institute wortwörtlich zu gewichtig wurden

StAZH, PLAN D 2387.

In den frühen 1960er-Jahren wurden Planungen zur Weiterentwicklung des gesamten Universitätscampus aufgenommen, die umfangreiche Erweiterungsmassnahmen vorsahen. So sollte die alte Augenklinik abgerissen und an ihrer Stelle ein Neubau mit einer zusätzlichen Aula und einem Hörsaal als Erweiterung des Hauptgebäudes errichtet werden. Als Ersatz sah man die Errichtung eines grossen Seminar- und Sammlungsgebäudes anstelle der Liegenschaften Rämistrasse 62–66 vor, in welches dann auch das Archäologische Institut und das Kunstgeschichtliche Seminar einziehen sollten.[96](Abb. 37)

Mediathek KHIST, 431.II.47.

Hansjörg Bloesch frohlockte. Ihm gefiel die Vorstellung eines Gebäudes, in dem Kunstgeschichte, Archäologie, Geschichte und Altphilologie unter einem Dach vereint gelehrt werden würden, während gleichzeitig ein gemeinsamer Raum für die Sammlungen der Archäologie, Zoologie und Völkerkunde geschaffen werden sollte.[97] Adolf Reinle (1920–2006), der damalige Vorsteher des Kunsthistorischen Seminars, stand dem geplanten Vorhaben hingegen skeptisch gegenüber. In einem Schreiben vom 4. Juni 1971 an das Rektorat verwies er darauf, dass es schwierig werden dürfte, einen Neubau stimmig in die Lücke zwischen Universität und ETH einzufügen – die alte Augenklinik sei nicht nur architektonisch, sondern auch städtebaulich ein wertvolles Bindeglied zwischen den beiden altehrwürdigen Hochschulbauten. «Zu einem Zeitpunkt, da die Kunstwissenschaft in wachsendem Masse sich der künstlerischen Werte in der Architektur des 19. Jhs. und der Jahrhundertwende bewusst wird und ihr ausgedehnte Forschungen widmet, wäre es für uns paradox, diskussionslos dem Abbruch eines Hauses wie Rämistrasse 73 zuzusehen.»[98] Damit war die Debatte um die Zukunft der ehemaligen Augenklinik lanciert. Unbestritten war nämlich die Tatsache, dass eine Sanierung oder ein Abbruch bald unumgänglich sein würde. Dass das Gebäude in einem denkbar schlechten Zustand war und seine Funktion als Seminar- und Ausstellungsgebäude nicht mehr ganz erfüllen konnte, zeigte sich auf verschiedene Weise. So kam es beispielsweise in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember 1971 zu einem aufsehenerregenden Kunstraub: Fünf hölzerne Mumienportraits im Wert von rund 250’000 Franken wurden aus der Archäologischen Sammlung gestohlen. Der Kunstraub verlief glimpflich, indem das gesamte Diebesgut von der französischen Polizei in Paris sichergestellt und retourniert werden konnte. Der Raub offenbarte allerdings die Vulnerabilität der Sammlung. In der Folge wurden ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet und zusätzlich zur seit 1970 eingerichteten Bewachung durch die Securitas AG eine Alarmanlage eingebaut.[99]

Mediathek KHIST, 431.II.44.

Weiter zeigte sich bald, dass die Holzböden dem Gewicht der beiden Bibliotheken nicht gewachsen waren und allmählich durchbogen. Deshalb musste 1974 im Kunsthistorischen Institut ein sofortiger Anschaffungsstopp für Bücher erlassen werden.[100] Auch die Gipsfigurensammlung, die vom Lichthof des Kollegiengebäudes in das Institutsgebäude an der Rämistrasse 73 transferiert und dort in den Korridoren aufgestellt worden war (Abb. 38), überschritt das errechnete Maximalgewicht. Aufgrund statischer Bedenken wurde ein umfangreiches Gutachten über den baulichen Zustand der Alten Augenklinik in Auftrag gegeben. Das Resultat fiel ernüchternd aus: Nicht nur der verwendete Sandstein erwies sich als von äusserst schlechter Qualität, was die starke Verwitterung erklärte, sondern es wurde auch festgestellt, dass sich das Gebäude schon kurz nach seiner Errichtung um etwa 30 Zentimeter in der Diagonalen abgesenkt hatte und dadurch erhebliche Mauerrisse entstanden waren. (Abb. 39) Die Ursache für die Setzung lag in der schlechten Bodenbeschaffenheit begründet, da der Bau 1895 direkt auf die unterschiedlich mächtige Aufschüttung der einstigen Schanzenanlage aufgesetzt worden war, was bei der ursprünglichen Fundierung nicht genügend berücksichtigt wurde.[101]

Ein denkwürdiges Gebäude? – Abbruchpläne und Widerstand

ETH-Bibliothek, Bildarchiv, Foto: Walter Schmid.

Mediathek KHIST, 431 II.28.

Aufgrund der massiven Schäden an dem Gebäude zeichnete sich ab, dass eine Sanierung teurer zu stehen kommen würde als ein Neubau. Die Frage nach dem Erhalt der ehemaligen Augenklinik wurde nun virulent und reihte sich ein in die ab den 1960er-Jahren aufkeimende Debatte über den Erhalt von Bausubstanz aus dem 19. Jahrhundert. Bauten des Historismus wurden lange Zeit geringgeschätzt und grosszügig abgebrochen. So waren zwischen 1960 und 1980 auch Grossbauten wie der Zürcher Hauptbahnhof und das alte Physikgebäude der ETH an der Gloriastrasse 35 von Abbruchplänen betroffen. Dagegen formierte sich Widerstand. Es ist kein Zufall, dass die Gründung des Stadtzürcherischen Heimatschutzvereines in das Jahr 1973 fällt. Gleichzeitig fand innerhalb der Denkmalpflege und der Kunstgeschichte eine zunehmende Hinwendung zum jüngeren Kulturerbe statt.[102] In der Folge wurde praktisch über jedes grössere Abbruchprojekt gestritten – mit jeweils unterschiedlichem Ausgang.[103] Die Umgestaltungspläne erreichten auch das Hochschulquartier. Der Kantonsarchäologe und Denkmalpfleger Walter Drack (1917–2000) setzte sich ab 1970 für den Erhalt der maroden Alten Augenklinik (Abb. 40 und 41) ein.[104] Allerdings standen die Vorzeichen zunächst schlecht, wie eine Besprechungsnotiz von Drack belegt: «Herr Kantonsbaumeister Witschi erklärte, dass die ehem. Augenklinik im Rahmen eines Ausbauprogramms der Universität unrettbar aufgegeben sei, – zumal auch mit enormen Restaurierungskosten zu rechnen wäre… Die übrigen anwesenden Herren hörten resigniert zu, – worauf der Fragesteller – ebenfalls resigniert – diese Notiz zu Papier brachte.»[105] Die besagte Resignation schien nicht von langer Dauer gewesen zu sein – im Gegenteil. 1973 visitierte eine Kommission der Denkmalpflege das Gebäude. Der damalige Kommissionspräsident, Dr. Hans Armin Lüthy (1932–2009), würdigte das Gebäude in seinem Bericht aufgrund seiner repräsentativen Aussenfassade und der gelungenen Einbindung zwischen den beiden Universitätsgebäuden als schützenswert und bemerkte: «Das Seminargebäude Rämistrasse 73 besitzt zwar nicht ganz den Rang der Werke Gottfried Sempers. Dessen Schule äussert sich hier jedoch überzeugend in der wohlabgewogenen Disposition des Ganzen wie des Einzelnen, in den Proportionen sowie in der Sorgfalt der Steinbehauung. Pracht und Würde, wie es das 19. Jahrhundert von einem Staatsbau erwartete, sind hier gestaltet, ohne zum leeren Selbstzweck zu werden. Das Verschwinden dieses Bauwerkes würde in den bereits merklich geschmälerten Bestand an wertvollen Bauten des letzten Jahrhunderts eine empfindliche neue Lücke reissen, die angesichts der von Semper, Gull und Moser geschaffenen, architektonisch anspruchsvollen Umgebung durch keinen Neubau geschlossen werden könnte.»[106] Die reiche Aussenfassade, die um 1900 noch für Kritik gesorgt hatte, avancierte nun zum Hauptargument für die Rettung des gesamten Gebäudes. Weiter erkannten die Denkmalpfleger, dass die Rämistrasse als Ganzes die Bauweise und verschiedenen Spielformen des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck bringt. Die Augenklinik «aus diesem gewachsenen und komponierten Ensemble herauszubrechen wäre allein schon eine städtebauliche Sünde», hiess es darauf von Seiten der Professoren beider betroffenen Institute.[107] Obwohl bald ein breiter Konsens über den Erhalt der Klinik bestand, wurde aufgrund der notwendigen Gesamtrenovation unter anderem darüber nachgedacht, das ganze Gebäude abzureissen und einen Neubau nach den originalen Plänen zu erstellen. Allerdings war dieses Vorhaben kaum zu finanzieren und technisch äusserst anspruchsvoll. Als Alternative zog die kantonsrätliche Kommission in Betracht, alle verbauten Werkstücke sorgfältig abzutragen, diese einzulagern und dann im Rahmen eines Neubaus wieder einzusetzen. Doch auch diese Variante überzeugte nicht.[108] Schliesslich beauftragte der Regierungsrat den Architekten Hans von Meyenburg (1915–1995) damit, ein Sanierungsprojekt auszuarbeiten.[109] Von Meyenburg hatte sich mit der Restaurierung von anspruchsvollen Bauten in Zürich einen Namen gemacht und verfügte über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit denkmalgeschützten Gebäuden und in der Sanierung von Schulbauten.[110] Es war sein erklärtes Ziel, den ursprünglichen architektonischen Duktus der ehemaligen Augenklinik so weit wie möglich zu erhalten, dies auch unter «Inkaufnahme von Schönheitsfehlern».[111] Gleichzeitig sollte das Gebäude an die Bedürfnisse der Institute und Seminare angepasst werden, was mehrere Kompromisse erforderlich machte. Darüber hinaus verwirklichte von Meyenburg ein neues Farbkonzept, das auf grüne Farbakzente im Innern und kobaltgrüne Fensterrähmen setzte, womit sich das Gebäude noch natürlicher zwischen ETH und Universitätsgebäude eingliedern sollte. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Umgebungsgestaltung. Während das Gebäude in den 1970er-Jahre von Autos förmlich umstellt war, wurde nun die Aufhebung aller Parkplätze geplant. (Abb. 42) Die für die aufwendige Renovation und Restaurierung veranschlagten Kosten beliefen sich auf rund 13.6 Millionen Franken. Diese Summe stiess auf politischen Widerstand, und es wurde das Referendum gegen den Kredit ergriffen, womit das Anliegen vors Volk kam.[112] (Abb. 43)

-

Abb. 42: Um die gesamte Klinikanlage herum waren Parkplätze angelegt. Zustand 1979 unmittelbar vor der Sanierung.

BAZ, BAZ_075542.

-

Abb. 43: Abstimmungsinserat in der Neuen Zürcher Zeitung, Februar 1979.

Abstimmungsinserate in der NZZ, Februar 1979.

Verschiedene Professoren der Kunstgeschichte und Archäologie setzten sich im Vorfeld der Abstimmung für den Erhalt des Gebäudes ein und wehrten sich gegen die erwähnte «Abbruchmentalität».[113] Die Argumente der Gegner:innen ähnelten jenen von 1900. Die Gegner:innen waren zwar nicht prinzipiell gegen eine Renovation, aber sie betonten, «[…] dass hier mit der grossen Kelle angerichtet und mit übermässigem Perfektionismus» vorgegangen werde.[114] Die Augenklinik wurde damit wie schon 1895 zum Luxusprojekt erklärt, welches die Staatskasse übermässig belaste. Diesmal ging es aber nicht um das Renommee der Mediziner, sondern die Kritiker machten übermässige Perfektionsgelüste der Vertreter der kunsthistorischen Zunft für das teure Vorhaben verantwortlich.[115] Der einstige Palast der Augenheilkunde wurde von den Gegnern zum luxuriösen Elfenbeinpalazzo für die abgehobene universitäre Kunstwissenschaft hochstilisiert.

Die Abstimmung fiel im Februar 1979 deutlich zugunsten der Renovation aus, und schon bald erfolgte der erste Spatenstich.[116] Da die Klinik wie bereits erwähnt auf schlechtem Boden stand und die ursprüngliche Fundamentierung mangelhaft war, schlug von Meyenburg im Zuge der Unterfangung den Bau eines durchgehenden zweiten Untergeschosses vor. Zur weiteren Stabilisierung wurden die ursprünglichen Holzdecken und auch grosse Teile der Innenwände des Südflügels schrittweise abgebrochen und durch Betondecken und ein neues Trageskelett verstärkt. Die Westseite des Mittelrisalits wurde in der Folge bis auf die Grundmauer abgebrochen, neu aufgerichtet und durch einen Attikaaufbau aufgestockt.[117] (Abb. 44–47) Dank der Aufstockung des Mittelrisalits und einer neuen, erhöhten Dachkonstruktion konnten die beiden ehemaligen «Dachwinden» im zweiten Obergeschoss vollständig ausgebaut und nutzbar gemacht werden. Damit erhielt das Kunstgeschichtliche Seminar einen erheblichen Raumzuwachs: Im zweiten Obergeschoss fanden nun Bibliothek, Fotothek und Übungsräume Platz. (Abb. 48) Die Büros der Professoren wurden im Dachgeschoss untergebracht. (Abb. 49)

-

Abb. 44: Aufnahme, die den Zustand während der Sanierungsarbeiten dokumentiert, wahrscheinlich vom Uniturm aus fotografiert, um 1981.

UZH Jahresbericht 1984/85.

- Schlagwort Fotograf: Baustelle

-

Abb. 46: Fotografie zur Erinnerung an das Richtfest vom 25. März 1983.

gta-Archiv, Nachlass Hans von Meyenburg.

-

Abb. 47: Frisch restaurierte Aussenfassade, die durch die kobaltgrünen Fensterrahmen einen neuen farblichen Akzent erhielt, um 1984.

ETH-Bibliothek, Bildarchiv, Foto: Georg Mörsch.

-

Abb. 48: Grundriss des zweiten Obergeschosses mit den erweiterten Flügeln, 1984.

StAZH, E III 6/3, S. 46.

-

Abb. 49: Neuer Dachaufbau mit Büroräumlichkeiten für das Kunstgeschichtliche Seminar, 1984.

StAZH, E III 6/3, S. 47.

Während der anspruchsvollen Bauarbeiten kam es dreimal zu einer Setzung. Die folgenreichste von ihnen ereignete sich in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 1980, als der Südflügel um 14 Zentimeter absank, wodurch bis zu 6 Zentimeter breite Risse an der Ostfassade entstanden.[118] Aufgrund dieser massiven Beschädigung kam es nicht nur zu einer erheblichen Bauverzögerung, sondern auch zu Mehrkosten von rund 1.5 Millionen Franken. Die Ursache waren Berechnungsfehler und Fehleinschätzungen des Bauingenieurs, der es zudem unterlassen hatte, den Südflügel ausreichend zu unterfangen. Das Projektbudget musste also wie beim Bau der Klinik nach oben korrigiert werden. [119] Die Eingriffe in die bestehende Bausubstanz waren massiv, dennoch verzichtete von Meyenburg zu Gunsten einer einheitlichen Gesamtwirkung darauf, die neuen Bauteile als solche kenntlich zu machen. Einige originale Bauteile wurden im Zuge der Renovationsarbeiten wiederverwendet. So bilden die aus der ursprünglichen Liftanlage von 1905 stammenden Gusseisentüren heute die Zutrittsschranke zum Museumsbereich. Eine dieser Lifttüren hat die Künstlerin Heidi Bucher (1926–1993) im Jahr 1982 während der laufenden Sanierungsmassnahmen im Rahmen einer Kunstaktion «gehäutet». Der Kanton Zürich kaufte das Werk und platzierte es im Aufenthaltsraum bei den «grünen Stühlen», wo es bis 2021 hing, ehe es für eine Kunstausstellung nach München transportiert wurde (vgl. Abb. 53). Die originalen Oberlichter aus Buntglas wurden in der Bibliothek des Kunstgeschichtlichen Seminars wiederverwendet. (Abb. 50 und 51)

-

Abb. 50: Ehemalige Aufzugstüren der Augenklinik dienen nun als Museumseingang, 1984.

Mediathek KHIST; 431.II.22.

-

Abb. 51: Bibliothek des Kunsthistorischen Seminars mit wiederverwendeten Buntgläsern der Augenklinik nach Gesamtsanierung, 1984.

Mediathek KHIST; 431.II.10.

Die Sanierungsarbeiten dauerten von 1980–1984. In dieser Zeit bezogen das Archäologische Institut samt Museum sowie das Kunstgeschichtliche Seminar provisorisch Räumlichkeiten an der Künstlergasse 16. Die Studierenden betrachteten die Sanierungsarbeiten argwöhnisch und setzten sich auch in ihrer Studierendenzeitschrift damit auseinander. So schrieb Redaktor Hans Frei 1982 in seinem Artikel Die Denkmalpflege ist ein Papiertiger: «Die Praxis gibt mir wegen 2 Beobachtungen zu denken. Die eine ist die, dass unter der Aufsicht der Denkmalpflege immer nur Luxus entsteht; die andere, dass häufig an denkmalgeschützten Häusern die alten Fassaden blosse Kulissen für total veränderte Nutzungen sind.»[120] Am 2. November 1984 wurde das neue Institutsgebäude feierlich eingeweiht. Die einstige Augenklinik war nun zur Schule des Sehens geworden. Das aufwendig sanierte Gebäude stiess allerdings bei einigen Studierenden auf wenig Gegenliebe. Ein eindrückliches Stimmungsbild gibt die Ausgabe der Zeitschrift für Kunsthistoriker/-innen aus dem Wintersemester 1983/84. Darin wurde unter anderem eine Umfrage unter den Studierenden durchgeführt und danach gefragt, wie das neue Gebäude auf sie wirke. Hier heisst es unter anderem: «Die Atmosphäre erinnere an McDonalds, sei kühl frostig, steril und nüchtern. Sie hänge von den Leuten ab, bemerkte jemand. Aber ein anderer beklagte sich über das Fehlen von Lachen und Gelöstheit, das Klima sei museal. Man wünscht Grünpflanzen. Ausserdem fehlen Aschenbecher.»[121] Dies war mit Sicherheit nicht die Reaktion, die sich Hans von Meyenburg und die Denkmalpflege gewünscht hatten. In den 1980er-Jahren mit dem Lokal einer amerikanischen Schnellimbisskette verglichen zu werden, kam faktisch der Höchststrafe gleich.[122] Auch die Bibliothek wusste nicht zu überzeugen und wurde von den Studierenden gerne als «Hochsicherheitstrakt» bezeichnet.[123] Als Stimme aus der Professorenschaft liesse sich Hans-Rudolf Sennhauser (* 1931) zitieren: «Dass jeder Dozent sein Zimmer oder seine Zelle hat und vom Nachbarn nicht mehr durch eine Papierwand getrennt ist, dass er nicht mehr einen Kollegen hinauskomplimentieren muss, wenn er eine Prüfung zu bestehen hat, ist ein angenehmes Novum. Zugegeben – wir haben nicht «viel Platz». Aber das kann die Chance bedeuten, dass sich eine auf gegenseitiges Verständnis und auf Rücksichtnahme beruhende gute Arbeitsatmosphäre bildet. Für Kritik scheint es mir reichlich früh, – oder viel zu spät.»[124] Gleichzeitig wies Sennhauser mit Recht darauf hin, dass das restaurierte Gebäude schon allein dadurch eine besondere Stellung einnehme, weil dessen kostspielige Sanierung politisch überhaupt durchgekommen sei.[125] Möglicherweise waren es genau die eingegangenen Kompromisse, welche dafür gesorgt haben, dass das Gebäude bis zum heutigen Zeitpunkt als Seminargebäude fungieren kann. Das Gebäude ist zu einem Zeitzeugnis der denkmalpflegerischen Bemühungen rund um die Rämistrasse geworden, welche heute ein anschauliches Bauerbe des 19. und 20. Jahrhunderts darstellt.

Die anfänglich kritische Stimmung gegenüber dem Institutsgebäude hat sich mittlerweile gelegt. Das Kunsthistorische und das Archäologische Institut sind an Ort und Stelle geblieben – die Aschenbecher der 1980er-Jahre sind hingegen verschwunden. Bis heute wird die Alte Augenklinik als Museum und Lehrgebäude genutzt, und viele Studierende schätzen die familiäre Stimmung in der Bibliothek oder bei den «grünen» Stühlen.[126] (Abb. 52 und 53) Das Haus ist – wenn nicht gerade eine Pandemie wütet – belebt. (Abb. 54)

-

Abb. 52: Cafeteria mit den inzwischen entsorgten «grünen Stühlen» der zweiten Generation, 2021.

Mediathek KHIST, 431.II.20.

Mediathek KHIST, 431.II.20.

-

Abb. 53: Cafeteria mit den originalen «grünen Stühlen». Die giftgrüne Farbe der Stühle sorgte bei den Studierenden für Kritik. Dennoch etablierte sich der Institutstreffpunkt «bei den grünen Stühlen». Im Hintergrund die «Haut» der Lifttür von der Künstlerin Heidi Bucher, 1984.

Foto: Nadia Pettannice.

-

Abb. 54: Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2021.

Foto: Nadia Pettannice.

Doch seit einigen Jahren lassen sich abermals Wanderungsbewegungen registrieren: Nachdem die Pädagogische Hochschule im Jahr 2012 ihren Standort in der alten Kantonsschule an der Rämistrasse 59 verlassen hatte, wurde das Gebäude von der Universität übernommen und saniert. 2015 konnte ein Teil des wachsenden Kunsthistorischen Instituts sowie die Bibliothek der Ostasiatischen Kunstgeschichte die neuen Räumlichkeiten beziehen.[127] Die Zukunft der beiden verbleibenden Institutsbibliotheken wird aktuell (2021) im Rahmen eines grossen Zentralisierungsprojektes besprochen.

Ein Palast für das Auge – viel betrachtet und doch selten dokumentiert

Foto: Nadia Pettannice.

Im Jubeljahr 2021 steht das Gebäude an der Rämistrasse 73 ganz im Zeichen einer neuerlichen Sanierung, die sich bis Anfang 2022 hinzog. (Abb. 55) Betroffen sind sowohl die Aussenfassade als auch das Innere, wo es insbesondere um die Erneuerung und Ertüchtigung der elektrischen Leitungen, der Schliessanlagen, der Wandverputze, Böden, Fenster, Türen und Beleuchtung geht.[128] Mit Jahresbeginn 2022 erstrahlt das Gebäude in neuem Glanz.

Bei der Rämistrasse 73 handelt es sich um ein durchgängig belebtes Baudenkmal. «Wir können die Städte nicht zu Museen machen», hiess es während des Abstimmungskampfes zum Renovationskredit.[129] Die Umnutzung der ehemaligen Augenklinik beweist, dass dieses Kunststück tatsächlich möglich ist. Webers einstiger Spitalbau funktioniert dank der Transformation durch von Meyenburg heute derart gut als Hauptsitz für die Zürcher Kunstwissenschaft und die Klassische Archäologie, dass die Erinnerung an seine klinische Vergangenheit weitgehend verblasst ist.

Auch das Universitätsspital, die ETH und die Universität ruhen heute ganz selbstverständlich an ihrem Standort. Sie sind schon längst in das organische Gefüge der Stadt eingewachsen. Dabei wird schnell übersehen, dass im Zuge der Baulust des 19. Jahrhunderts ein ganz anderes Zürich hätte entstehen können. Genauso unterschiedlich gestaltet sich auch die Wahrnehmung bestimmter Bauten, die immer auch in ihrer Zeit verankert ist. Niemand würde heute noch auf die Idee kommen, den Palazzo an der Rämistrasse 73 mit einer amerikanischen Schnellimbisskette zu vergleichen. Die Diskurse und Bedürfnisse haben sich verschoben.

Dies ist eine wichtige Erkenntnis, wenn es um denkmalpflegerische Aufgaben geht. Die Vergangenheit lässt sich nicht konservieren, da sie nicht im Singular vorhanden ist. Es stellt sich daher die Frage, welcher Aspekt und welcher Moment der Vergangenheit uns aus heutiger Perspektive als erhaltenswert erscheinen und weshalb. Gerade die grossen Spitalbauten stellen diesbezüglich für die Denkmalpflege eine besondere Herausforderung dar, da sie bis heute genutzt werden, ihre ursprüngliche Struktur aus betrieblicher Sicht aber oft nicht den heutigen Spitalbedürfnissen entspricht und deshalb nicht erhalten werden kann. Eine gute Dokumentation wird damit zum zentralen Anliegen. Aus sozialhistorischer Perspektive ist es in diesen Fällen zu wünschen, dass bei der Dokumentation auch Fotografien vom Normalbetrieb solcher öffentlichen Bauten vermehrt berücksichtigt werden.

Nur wenige Fotografien aus der Augenklinik sind erhalten geblieben und kürzlich bei Inventarisierungsarbeiten wiederentdeckt worden. Sie sind die einzigen erhaltenen Bildzeugnisse, die uns heute einen Eindruck vom Innenleben der Klinik verschaffen. Erstaunlicherweise existieren vom Lehr- und Forschungsbetrieb am Kunsthistorischen Institut ebenfalls kaum Fotografien im Universitätsarchiv. In einer Zeit, wo hochauflösende Kameras in jedem Mobiltelefon integriert sind, ist es ein Leichtes, den Alltag am Institut zu dokumentieren. Schwieriger ist es allerdings, dies systematisch zu tun und eine Auswahl dieser Fotografien den Archiven zukommen zu lassen. Hier braucht es grundsätzlich den Willen der jeweiligen Institute und ihrer Exponent:innen, aktiv zur eigenen Erinnerungskultur beizutragen und dafür zu sorgen, dass eine Auswahl von Fotografien von besonderen Veranstaltungen, Exkursionen und dem Alltag gesammelt und systematisch abgelegt werden.

Sollten in den Alben und Fotokisten oder auf den Festplatten der Lesenden noch Bildzeugnisse vom Lehrbetrieb oder dem Institutsgebäude vorhanden sein, dann handelt es sich um echte Raritäten, die am Institut eine dankbare Abnehmerschaft finden dürften.

Anhang

I

II

| Die Sachlage stellt sich folgendermassen dar: | |

| Platzbedürfnis für die Bibliothek im gegenwärtigen Ausmass: | 120 m2 |

| Platzbedürfnis für die Photothek im gegenwärtigen Ausmass: | 36 m2 |

| Wandschränke für Büromaterialien, wertvolle Publikationen, die verschlossen aufbewahrt werden müssen, usw., Wandtafeln |

20 m2 |

| Gesamtes Platzbedürfnis | 176 m2 |

III

1) Raum für Seminarübungen, welche Bibliothek und Photothek voraussetzen: (an diesen Uebungen nehmen, laut Frequenzverzeichnis, bis zu 45 Studenten teil). Dieser Seminarraum kann dadurch geschaffen werden, dass man die dünne Wand zwischen 42 und 43 aufhebt, wodurch ein Raum mit einer Bodenfläche von 55 m2 entsteht (40 m2 plus 15 m2). Die Schaffung eines solchen Seminarraums bringt zugleich eine fühlbare Entlastung für das Kollegiengebäude.

2) In den Räumen 44, 45, 46, 47, in denen gesamthaft etwa 60 Laufmeter Wand zur Verfügung stehen, kann die eigentliche Bibliothek (die bei 2 m Höhe der Büchergestelle) zufälligerweise gerade 60 Laufmeter Wand beansprucht, untergebracht werden. Diese Räume können zugleich auch als Arbeitsräume für die Dissertanden und Studenten dienen. Da die Räume zum Teil sehr klein sind, können darin allerdings etwa nur 8–10 Arbeitsplätze geschaffen werden.

3) Durch die Umwandlung der Räumlichkeiten 40, 41, 41a (in denen gegenwärtig Bad, Abort und Teeküche der Privatabteilung der Augenklinik untergebracht sind), in einen einzigen Raum von 29 m2 Bodenfläche mit ungefähr 14 Laufmeter Wand, wird auch die Möglichkeit geschaffen, die kostbare Photothek unterzubringen (Platzbedürfnis: 15 Laufmeter).

4) Die drei Räume 39 (18 m2), 51 (13 m2), 50 (18 m2), durchwegs sehr kleine Räume also, kommen als Sprechzimmer, Bürozimmer, Arbeitsraum für die Dozenten und Assistenten in Frage (in der kunstgeschichtlichen Disziplin unterrichten gegenwärtig 5 Dozenten (1 Ordinarius, 1 Extraordinarius, 3 Privatdozenten).

a) Ausbau der Büchergestelle von 2 m auf 3 m Höhe, was erlauben wird, weitere 60 m2 [sic] Bücher unterzubringen,

b) Einbeziehung des Korridors und der Korridorwände in das kunsthistorische Seminar, was dadurch geschehen kann, dass man die beiden Treppenzugänge abschliesst.

-

Abb. 56: Grundriss vom zweiten Geschoss der Augenklinik, gezeichnet von Hermann Fietz, 1901. Mit Bleistift wurde die neu nummerierte Raumaufteilung eingezeichnet.

StAZH, PLAN D 2385.1

-

Abb. 57: Vergrösserter Ausschnitt der Abbildung 56.

Ausschnitt: StAZH, PLAN D 2385.1, bearbeitet von Daniela Hoesli.