Texte entstehen nicht in einem luftleeren Raum, sondern in sehr konkreten, materiellen und medialen Kontexten: Texte werden verfasst, sie werden in Handschriften, gedruckten Büchern, Zeitschriften, Zeitungen und in digitalen Formaten überliefert. Texte werden verkauft, vermarktet und letztlich gelesen und rezipiert. Kurz: Sie gehen durch zahlreiche Hände. Was zunächst offensichtlich ist, wird gleichwohl gerade in erzähltheoretischen Studien häufig übersehen. Das SNF-Projekt Romanhaftwerden. Skandinavische Prosaliteratur der späten Vormoderne (Universität Zürich, unter der Leitung von Lena Rohrbach und Klaus Müller-Wille) nimmt sich dieses Desiderats mit einem Fokus auf die Literatur der Frühen Neuzeit an.[1] Zentral ist hierbei die Skizzierung einer historischen Erzähltheorie, die mediologisch und materialphilologisch informiert ist.

Historisch-mediologische Narratologie

Für eine historisch-mediologische Erzähltheorie bedarf es einer entsprechenden Untersuchungsterminologie. So zeigt etwa Sebastian Meixner, dass dem Verhältnis von Erzählen und Erkennen, d. h. Narratologie und Epistemologie, im 18. Jahrhundert besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde, weshalb er ausgehend von Gérard Genettes Erzähltheorie[2] eine epistemologische Narratologie entwirft: Genettes Kategorie ›Stimme‹ modifiziert Meixner bspw. zu ›Ort‹, um auch Erzählinstanzen einbeziehen zu können, die keineswegs als Stimme fungieren. Dies kann z. B. eine den Text anordnende Herausgeberinstanz sein, wie sie in Briefromanen und Manuskriptfiktionen vorkommt.[3] Gerade bei frühneuzeitlichen Texten zeigt sich ein zunehmendes Interesse am ›Ort‹ des Erzählens, das im Spiel mit Metalepsen und Störeffekten seinen literarischen Ausdruck findet. Da das Erzählen und Erkennen gerade auch auf Schriftlichkeit bzw. Gegenständlichkeit zurückzuführen ist, muss eine historische Narratologie nicht nur epistemologisch, sondern auch mediologisch informiert sein.

Anknüpfend an Jerome J. McGann untersucht das Projekt Texte nicht nur als linguistische Zeichenträger, sondern berücksichtigt auch die konkreten Erscheinungen ihrer Textkörper: etwa Typographie, Tinte, Papier und Illustrationen. An ihnen lassen sich die sozial- und kulturhistorischen Entstehungsbedingungen der Texte, ihre Abhängigkeit von Akteur*innen im Literatursystem, ablesen. Durch den Fokus auf die sich immer verändernde Materialität (z. B. durch materiellen Zerfall oder Edierung) ist auch hier eine historische Herangehensweise unabdingbar.[4]

Zurückgreifen lässt sich ebenfalls auf die Forschung von Remigius Bunia, der Mediologie und historische Narratologie zusammenbringt. Er schlägt vor, die als Fragen formulierten narratologischen Kategorien Wer spricht? (›Stimme‹) und Wer sieht? (›Modus‹) um Wer schreibt?, d. h. den medialen Aspekt des Erzählens, zu ergänzen. Bunia entwickelt vor diesem Hintergrund eine neue Terminologie, um beschreiben zu können, ob die Typographie Teil der Diegese ist oder nicht, und stellt hierzu die Begriffe syndiegetischer und asyndiegetischer Druck einander gegenüber.[5]

Im Rahmen des Forschungsprojekts hat sich gezeigt, dass insbesondere Meixners Begriff des ›Orts‹, aber auch Bunias Terminologie fruchtbar gemacht werden können, um sich den skandinavischen Erzähltexten des 18. Jahrhunderts anzunähern. Als Beispiel für eine Textuntersuchung mithilfe historisch-mediologischer Narratologie soll im Folgenden Ludvig Holbergs Roman Niels Klim dienen.

Niels Klim und der Buchdruck

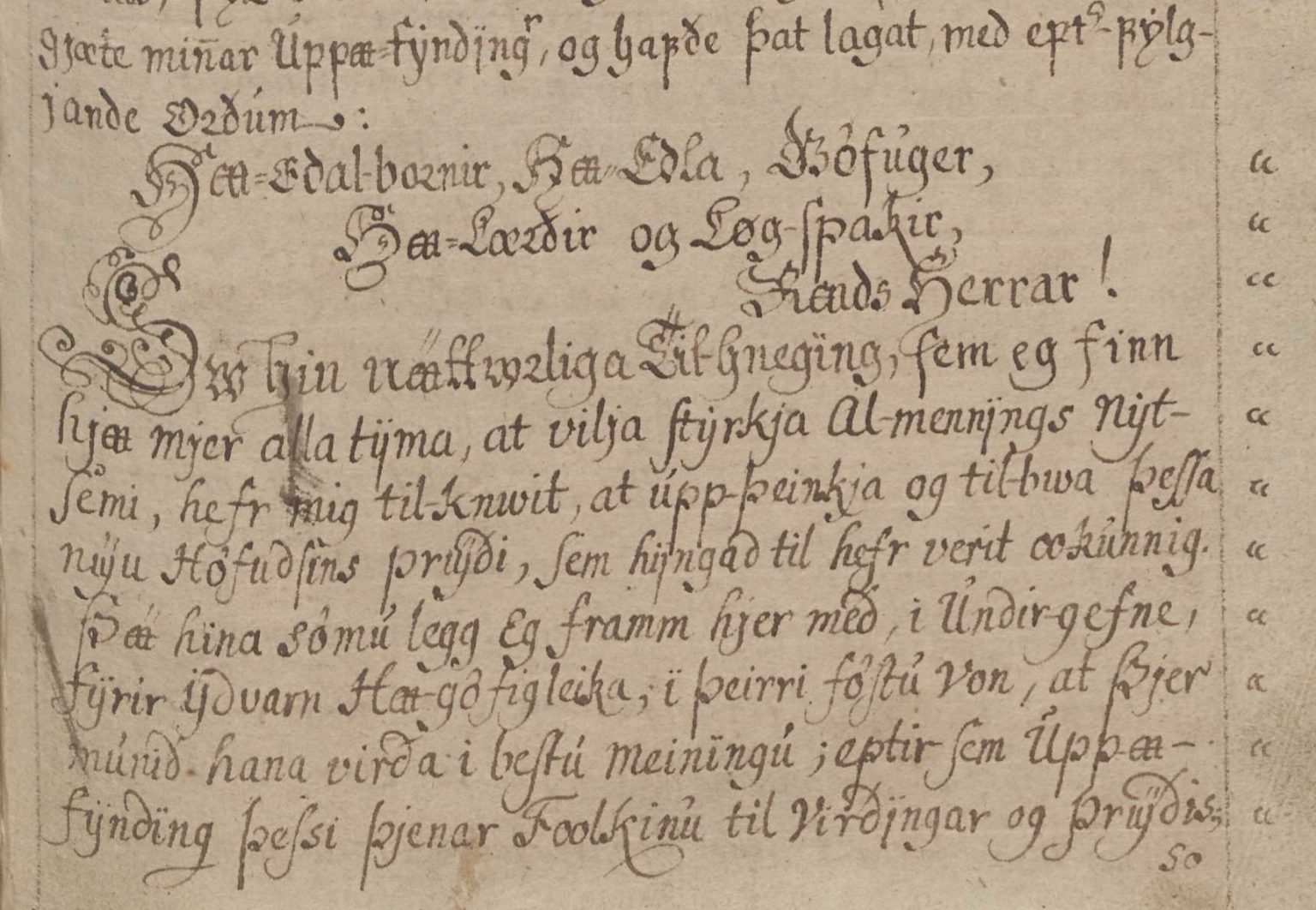

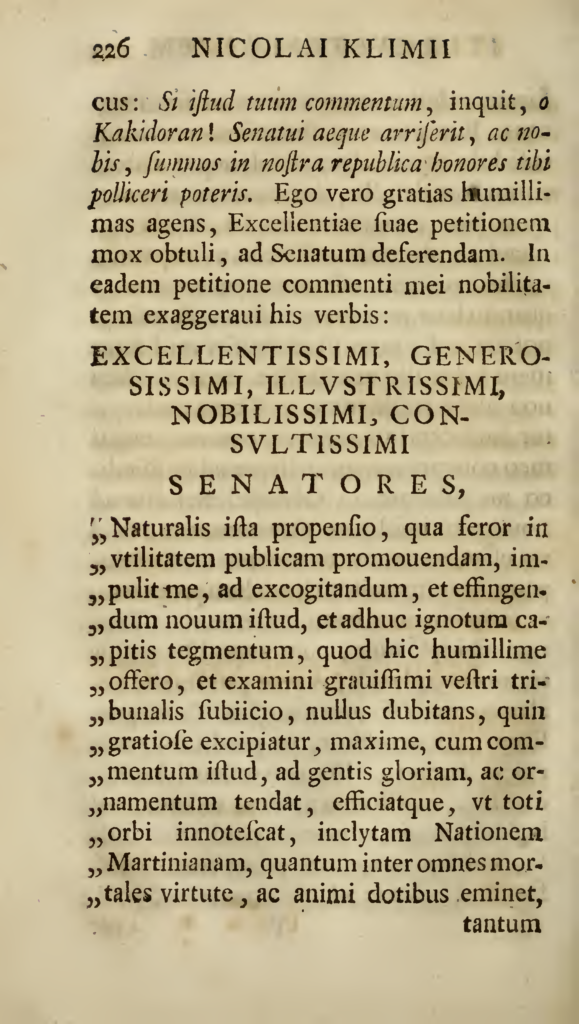

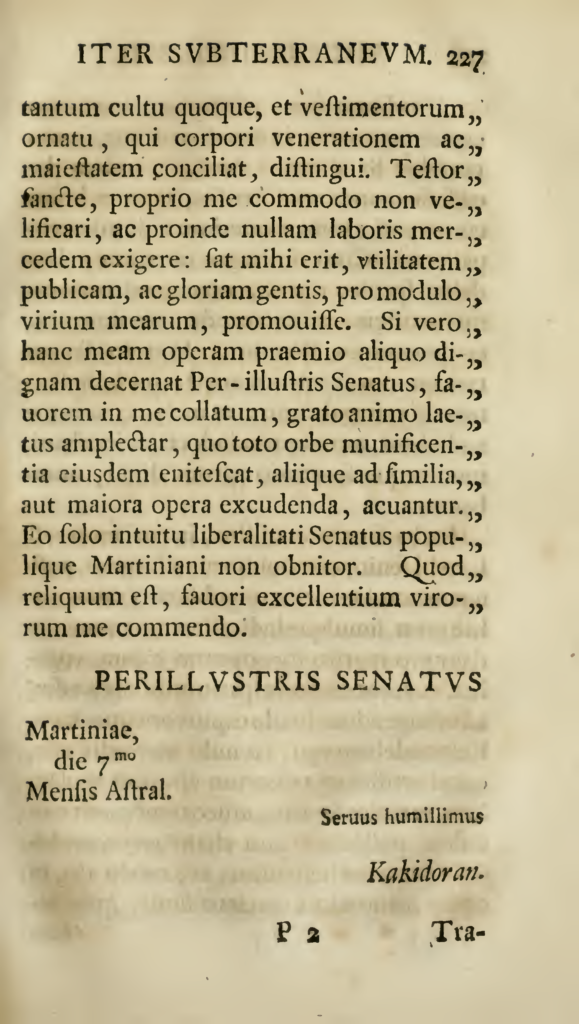

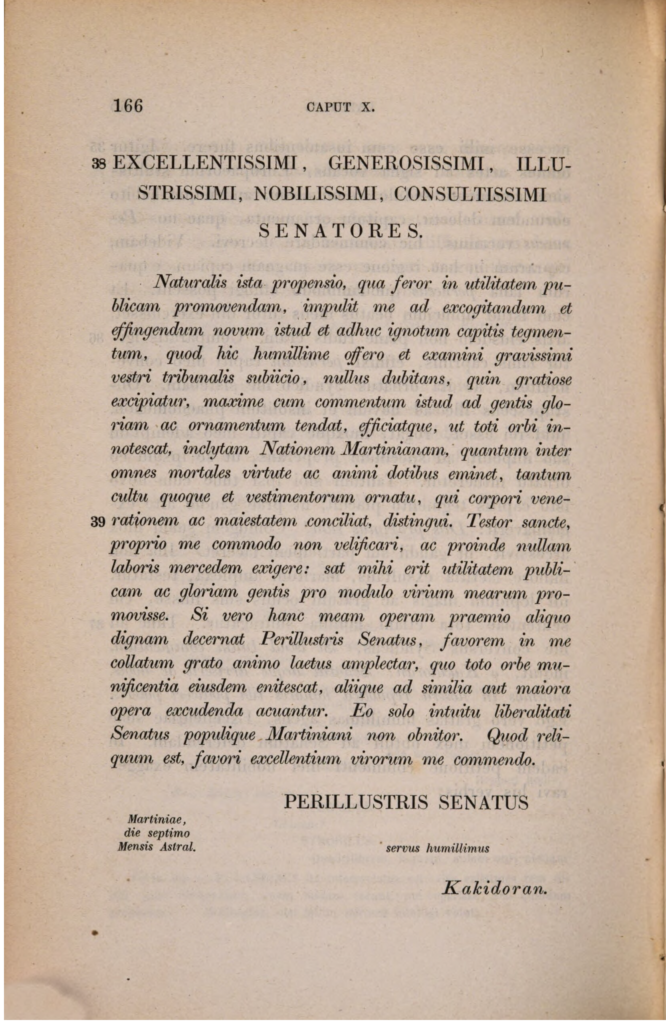

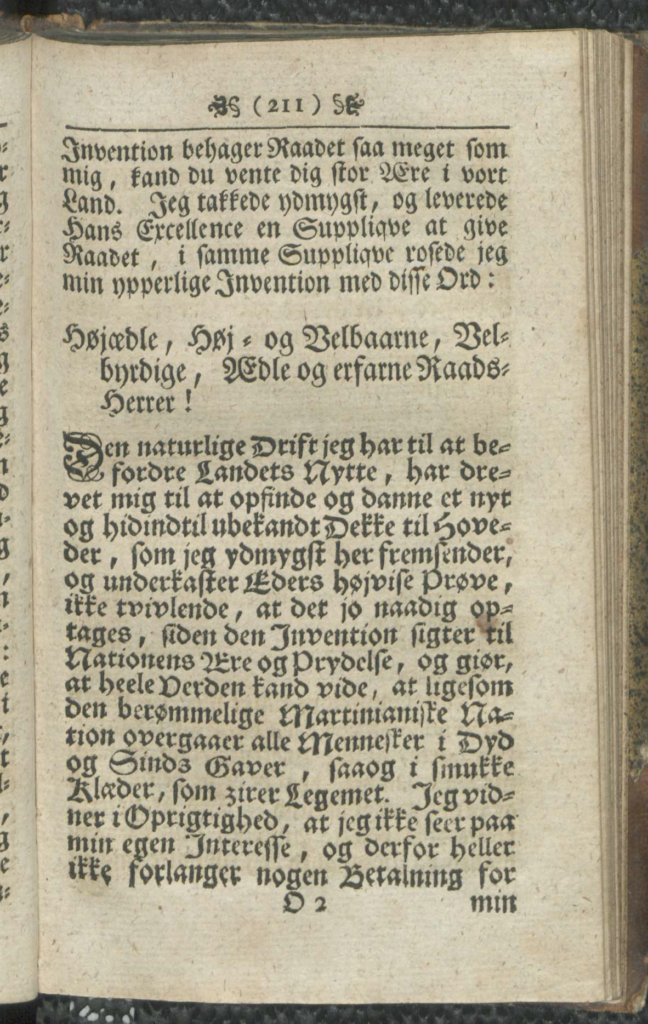

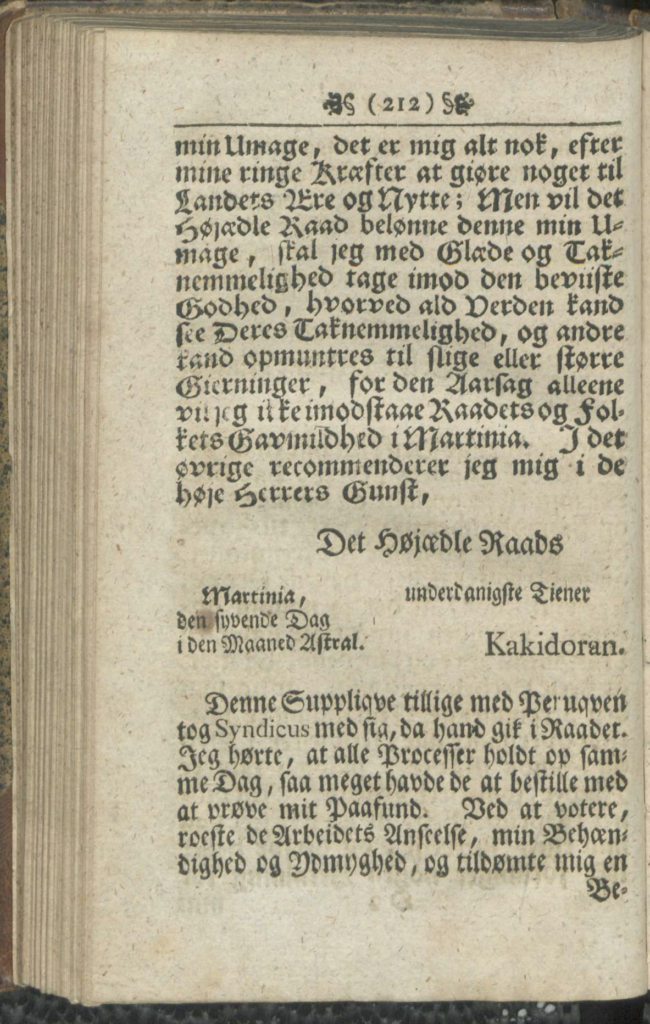

Ludvig Holbergs Nicolai Klimii Iter Subterraneum (1741) erschien zunächst auf Neulatein in Kopenhagen und Leipzig bei Jakob Preuss, wurde jedoch bereits kurze Zeit nach seiner Publikation u.a. ins Deutsche, Dänische und sogar Isländische übersetzt, was paradigmatisch die Austauschbeziehungen zwischen den Traditionen der einzelnen skandinavischen Länder und darüber hinaus aufzeigt. Der Roman erzählt von Niels Klim, der während einer geologischen Expedition in eine Berghöhle hinabstürzt und dort im Erdinnern unterschiedliche Länder entdeckt und erkundet. Im 10. Kapitel gerät Niels Klim schliesslich in die von geckenhaften Affen bewohnte Republik Martinia, wo er behauptet, die Perücke erfunden zu haben, und so zu Ruhm gelangt. In dieser Episode erscheint nun ein Brief von ihm an die Senatoren, den er mit Kakidoran (so nennen ihn die Ortsansässigen) unterzeichnet. Wenn nun die lateinische Erstausgabe (1741a, S. 226f.) neben die erste dänische Übersetzung (1742, S. 211f.) und die historisch-kritische Edition des lateinischen Texts (1866, S. 166) gelegt wird, zeigen sich kleine, aber entscheidende Unterschiede:[6] Alle drei Ausgaben markieren die Epistolarität des eingeschobenen Briefs mittels typographisch ausgezeichneter Anrede und Unterschrift, allerdings erwecken die lateinische Erstausgabe und die historisch-kritische Edition des lateinischen Texts einen repräsentativeren Anschein als die dänische Erstübersetzung: Der Einsatz von Majuskeln bei der Adressierung der Senatoren, vor denen sich der ›servus humillimus‹Niels Klim als Kakidoran verneigt, verschriftbildlicht die Würde der Angesprochenen. In der dänischen Erstübersetzung wird diese typographische Nuance nicht übernommen. Auch bei den Briefkörpern zeigen sich Unterschiede: Zwar wird in allen Ausgaben mittels Auszeichnung eine vom Haupttext sich absetzende diegetische Ebene signalisiert, allerdings betonen die Anführungszeichen die Vorstellung einer Stimmlichkeit, während Kursivierung mit Variationen der Schriftbildlichkeit arbeitet. Im Kontext der historisch-kritischen Edition birgt dies jedoch das Problem, dass der Brief kursiv gesetzt ist und dadurch denselben Status wie die zahlreichen Zitate erhält, die im Text ebenfalls kursiv ausgewiesen sind: Der Brief erscheint somit weniger als Fremddokument, sondern geht schriftbildlich in der intradiegetischen Erzählerrede auf.

Niels Klim und die Handschrift

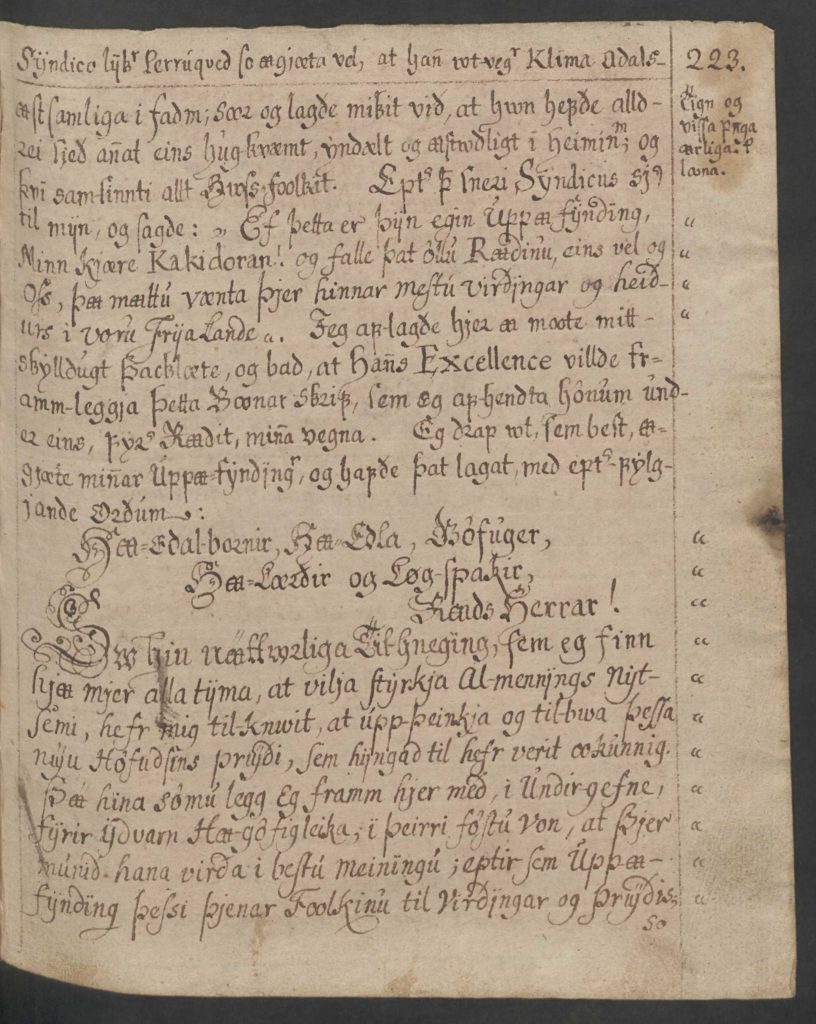

Nur wenige Jahre nach der Erstveröffentlichung übersetzte der isländische Intellektuelle Jón Ólafsson úr Grunnavík den Roman als Sagan af Nicolause Klim sem var um[m] nockurn Tijma Keisare i Underheimum (1745) aus dem Deutschen[7] ins Isländische. Interessantes Detail hierbei ist, dass der Text nicht nur von einer Sprache in die andere übersetzt, sondern auch aus dem Buchdruck in die isländische Handschriftentradition übertragen wurde: Denn bis in das späte 18. Jahrhundert hatte ausschliesslich die isländische Kirche das Druckprivileg, sodass säkulare Literatur vor allem handschriftlich tradiert wurde. Die isländische Übersetzung ist entsprechend in einer rund 200 Folio umfassende Einzeltexthandschrift[8] von 1750 erhalten und liegt mit der Signatur Lbs 728 4to in der Handschriftenabteilung der Universitäts- und Nationalbibliothek Islands.[9] Darin wurden Illustrationen aus dem deutschen und dänischen Druck übernommen, was in der isländischen Überlieferung eine Ausnahme darstellt, zumal es nur wenige illustrierte Handschriften gibt. Eine weitere Besonderheit ist der spielerische Umgang mit Schriftarten, der mit dem Wechsel des ›Orts‹ des Erzählens korreliert.[10] Die von Niels Klim erzählte Diegese ist in Kanzleischrift geschrieben. Der oben bereits diskutierte, im 10. Kapitel eingelegte Brief über dieſe neue und bishero ganz unbekannte Kopfzierde (1741b, S. 234, auf Isländisch: þeſſa niÿu Hỏfudſins priÿdi, ſem hijngad til hefr verit ookunnig., Lbs 728 4to, f. 123r / S. 223.) ist hingegen in jüngerer humanistischer Kursive (unter Einfluss von Kanzleischrift) verfasst und hebt sich so deutlich vom Erzähltext ab.

Hinzu kommen Anführungszeichen am Seitenrand und die Anrede als auch Unterschrift an Anfang und Ende des Briefs. Die Anrede und die Überschriften stehen in Kanzleifraktur. Die Eigennamen (z.B. Kakidoran in der Unterschrift) sowie Fremdwörter im Haupttext sind in humanistischer Minuskel gehalten, jedoch mit Grossbuchstaben, die an die Capitalis erinnern. Die Textauszeichnung ist, wie oben gezeigt, schon im Original angelegt und auch kein Novum in der jüngeren isländischen Handschriftenkultur, die chirographisch zwischen Überschriften und Haupttext unterscheidet und auch Eigennamen auszeichnet. Jedoch vereint Jón Ólafsson für seine Übersetzung des Niels Klim Konventionen der Druck- und Handschriftenkultur auf eine Weise, die durchscheinen lässt, dass er das Schriftbild aus dem deutschen Druck nicht einfach imitierte, sondern samt seiner Implikationen für ein isländisches Publikum übersetzte. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass säkulare Literatur im 18. Jahrhundert vor allem während der Abendwache (isl. kvöldvaka) laut vorgelesen wurde, wo die überwiegende Mehrheit nicht in die Handschrift schauen und mitlesen konnte. Entsprechend ist es nachvollziehbar, warum die Markierung direkter Rede mittels Anführungszeichen in isländischen Handschriften nicht üblich war und in der Regel durch ›verba dicendi‹ erfolgte. Unter Berücksichtigung der diversen Schriftwechsel und auch der zahlreichen Illustrationen scheint Jón Ólafssons Übersetzung vermutlich in erster Linie als anschauliche Lesehandschriftkonzipiert worden zu sein.

In seiner Edition (1948) der handschriftlichen Übersetzung bemüht sich der Herausgeber Jón Helgason um die Übertragung der verschiedenen Schriften, übernimmt sie jedoch nicht eins zu eins, sondern setzt zum Beispiel Sperrsatz, wo in der isländischen Handschrift fett geschrieben wurde, oder mitunter eine kursive Schrift für die humanistische Minuskel. Weitaus schwerer wiegt jedoch, dass der Wechsel von Kanzleischrift zu humanistischer Kursive als Markierung des Briefs in der Edition kein Äquivalent findet.[11] Dabei verleiht die Kanzleischrift dem Haupttext als Augenzeugenbericht des (fiktiven) Autors durchaus einen offiziellen Charakter, während es sich bei der humanistischen Kursive um eine Gebrauchsschrift handelte und damit den Brief (und übrigens auch die direkte Rede) als private Kommunikation auszeichnet. Mit den Termini von Bunia kann hier durchaus argumentiert werden, dass die Auszeichnungen in der Handschrift eher dem syndiegetischen Spektrum als dem asyndiegetischen zuzuordnen ist: Die Schrift kann also als Teil der Diegese gelesen werden.

An Ludvig Holbergs Niels Klim zeigt sich, dass für ein besseres Verständnis narrativer und medialer Schreibtechniken der Frühen Neuzeit unbedingt die frühen Drucke und Handschriften im Zentrum jeder Forschung stehen müssen. Normalisierte Editionen erleichtern zwar den Einstieg in und das Verständnis für den Text, aber als solche verdecken sie häufig den Untersuchungsgegenstand als historisches Zeugnis literarischer Praktiken. Die Material Philology, die zumindest für die mittelalterliche Überlieferung die Rückkehr zur Handschrift verlangt hat,[12] kann und muss auch für die frühneuzeitlichen Literaturen gelten, denn für Texte wie Niels Klim gehen in den Neueditionen essenzielle mediale, nicht-verbale Erzähltechniken verloren. Für die Untersuchung dieser greift ferner die klassische Narratologie zu kurz und muss dem Untersuchungsgegenstand entsprechend historisiert und mediologisch informiert werden. Auch hier gilt, dass ohne eine solche Präzisierung der Theorie, Charakteristika aufklärerischen Erzählens verkannt bleiben.

Patrizia Huber, Madita Knöpfle und Timon von Mentlen arbeiten als Doktorand*innen im Projekt Romanhaftwerden. Skandinavische Prosaliteratur der späten Vormoderne.

Patrizia Huber promoviert über „Problematische Stimmen“ und untersucht epistolares Schreiben im Skandinavien des 18. Jahrhunderts.

Madita Knöpfle arbeitet zur Frage „Handschriftliche Romane? Mediale und narrative Formationen der isländischen Sagaliteratur im 18. und 19. Jahrhundert“.

Timon von Mentlen promoviert zu „Exzentrischem Erzählen: Materialität und Heteroglossie in der dänischen Prosa um 1800“ und fokussiert dabei die bisher wenig wahrgenommenen Prosatexte im Zeitraum zwischen 1774 bis 1801.

[1] Theoretische Überlegungen zum zentralen Begriff ›Romanhaftwerden‹ formuliert Lena Rohrbach u. a. im Artikel: Romanhaftwerdungen. Isländische Prosaliteratur der späten Vormoderne, Mikhail Bakhtin und Ansätze einer historisch-mediologischen Narratologie, in: Medialität. Historische Perspektiven. Newsletter 23 (2021), S. 14–19.

[2] Gérard Genette: Discours du récit. Essai de méthode, in: Figures III. Paris 1972.

[3] Sebastian Meixner: Narratologie und Epistemologie. Studien zu Goethes frühen Erzählungen (Studien zur deutschen Literatur 219). Berlin/Boston 2019.

[4] Jerome J. McGann: The Textual Condition (Princeton Studies in Culture/Power/History 7). Princeton, N. J. 1991, S. 13.

[5] Remigius Bunia: Die Stimme der Typographie. Überlegungen zu den Begriffen ‚Erzähler‘ und

‚Paratext‘, angestoßen durch die Lebens-Ansichten des Katers Murr von E. T. A. Hoffmann, in: Poetica 37 (2005), H. 3/4, S. 373–392.

[6] Ludvig Holberg: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintae monarchiae adhvc nobis incognitae exhibens e bibliotheca B. Abelini. Kopenhagen und Leipzig 1741. [Im Haupttext als 1741a notiert.] Derselbe: Niels Klims Reise under Jorden, forestillende en nye Kundskab om Jorden, og Historie om det femte Monarchie, som hidindtil har været os ubekiendt; funden blant Abelins efterladte skrevne Bøger paa Latin, og oversatt af Latin paa Dansk, samt til Trykken befordret efter speciel kongelig allernaadigst Bevilning for Jacob Preusses Fallit-Boed. Kopenhagen 1742. Derselbe: Nicolai Klimii iter subterraneum, hg. von Dr. Carolus Guil. Elberling. Kopenhagen 1866.

[7] Nicolai Klims unterirdische Reise worinnen eine ganz neue Erdbeschreibung wie auch eine umständliche Nachricht von der fünften Monarchie die uns bishero ganz und gar unbekannt gewesen, enthalten ist. Aus dem Bücher-Vorrathe Herrn B. Abelins anfänglich Lateinisch heraus gegeben, jetzo aber ins Deutsche übersetzt. Kopenhagen und Leipzig 1741. [Hier im Haupttext als 1741b.]

[8] Mit der in einem Autograph überlieferten Übersetzung beschäftigt sich Margrét Eggertsdóttir (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) in ihrer aktuellen Forschung ausgiebig.

[9] Die Handschrift Lbs 728 4to ist auf handrit.is katalogisiert und digitalisiert: https://handrit.is/manuscript/view/is/Lbs04-0728

[10] Herzlicher Dank geht an Guðvarður Már Gunnlaugsson, Margrét Eggertsdóttir und Tim Lüthi für ihre Unterstützung bei der paläographischen Untersuchung.

[11] Ludvig Holberg: Nikulás Klím. Íslenzk þýðing eftir Jón Ólafsson úr Grunnavík (Íslenzk rit síðari alda 3), hg. von Jón Helgason. Kopenhagen 1948, S. 157.

[12] Bernard Cerquiglini: Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie. Paris 1989. Stephen G. Nichols: Introduction. Philology in a Manuscript Culture, in: Speculum 65/1 (1990), S. 1–10. Derselbe: Why material philology?, in: Helmut Tervooren, Horst Wenzel (Hg.): Philologie als Textwissenschaft. Alte und neue Horizonte (Zeitschrift für deutsche Philologie. Sonderheft 16). Berlin 1997, S. 10–30.