Misstrauen und Zensur in Tagebucheinträgen junger Schreiberinnen

Eigentlich ist man selbst meistens die einzige Person, die das eigene Tagebuch liest und lesen wird. Dennoch bringt man ihm nicht immer komplettes Vertrauen entgegen. An ausgerissenen Seiten, durchgestrichenen Sätzen, Geheimzeichen und Gedanken, die nie aufgeschrieben werden, erkennt man, dass auch im Tagebuch noch gewisse Dinge und Gedanken zensiert werden. Doch weshalb? Aus Angst vor unautorisierten Leser:innen? Oder aus der Sorge darüber, sich später einmal für die eigenen Gedanken zu schämen?

«Liebes Tagebuch, es gibt so viele Dinge, die ich dir erzählen möchte!»

Das Tagebuch ist in erster Linie ein Gebrauchsobjekt. Es ist ein leeres Buch, das gefüllt wird – mit den Erlebnissen und Gedanken der Person, der es gehört. Jedoch wird es während dieses Prozesses mit Bedeutung aufgeladen. Anhand von Formulierungen wie «Liebes Tagebuch…», «hast du schon gehört…?» oder «Entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe» wird klar, dass das Tagebuch die Rolle eines fiktiven Gegenübers der Schreibenden übernimmt.

Die Frage danach, welche Rolle dieses «Gegenüber» im Schreiben der Diarist:innen einnimmt, beantworten diejenigen Kulturwissenschaftler:innen, welche sich mit dem Thema auseinander gesetzt haben, auf ganz unterschiedliche Weisen. Richard M. Meyer, ein deutscher Literaturwissenschaftler, behauptete beispielsweise bereits 1905 in «Gestalten und Probleme», das Tagebuch sei ein beständiger Briefwechsel mit sich selbst. Tatsächlich finden sich in Tagebüchern oft Strukturen, die an Briefe erinnern. Gerade Formulierungen wie «Liebes Tagebuch…», die sehr gängig sind, ähneln der Erzählstruktur von Briefen stark. Der Kulturwissenschaftler Alfred Messerli zeigt im Aufsatz «Der papierene Freund» von 2001 auf, wie dem Tagebuch auf künstliche Art und Weise Bedeutung zugeschrieben wird, um das fehlende Gegenüber zu kompensieren. Christiane Holm legte 2008 eine «Phänomenologie des Diaristischen» vor, in der sie das Tagebuchschreiben als ein «Fremdeln» bezeichnete: Man spricht mit sich selbst, distanziert sich dabei aber von sich. Was jedoch feststeht: Das Format animiert dazu, seinen Emotionen und Gedanken freien Lauf zu lassen. Der einzige Rezipient, beziehungsweise die einzige Rezipientin ist, wenn alles nach Plan läuft, das spätere Selbst.

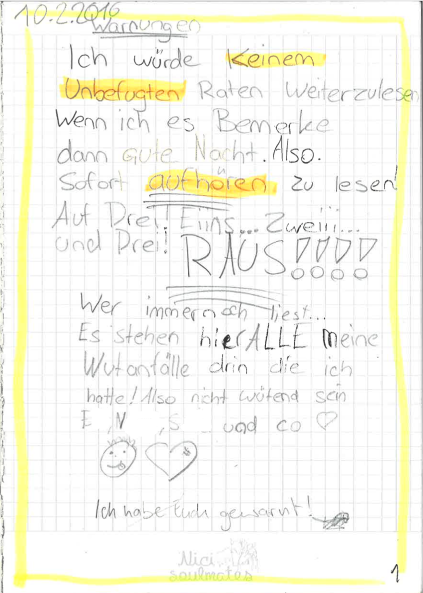

Zur Sicherstellung der Geheimhaltung wird häufig auf den ersten Seiten der Tagebücher oder sogar schon auf dem Buchdeckel klargestellt, dass dieses nicht für fremde Augen gedacht ist. Zudem ist natürlich den meisten Leuten auch durch bekannt Konventionen klar, dass man ein fremdes Tagebuch nicht lesen sollte.

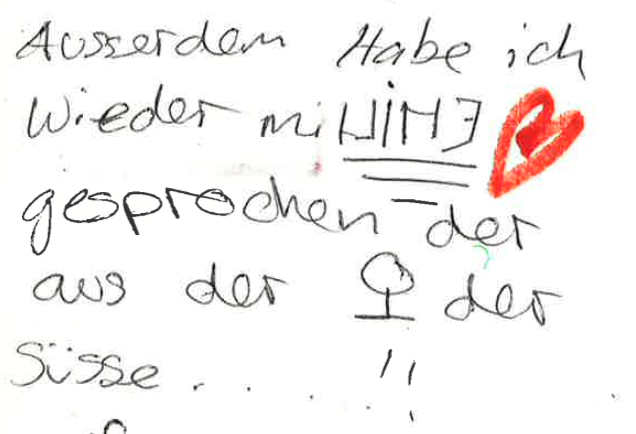

«Heute habe ich wieder mit LIME gesprochen!!»

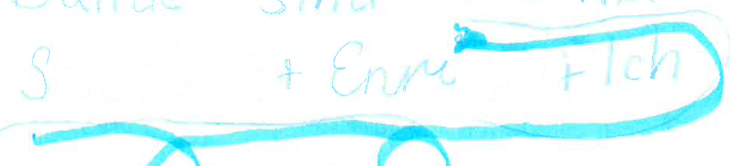

Die Texte, die in Tagebüchern geschrieben werden, sind oft sehr privat. Schon anhand dessen kann man davon ausgehen, dass die Autor:innen grundsätzlich von der Privatheit ihres Tagebuches ausgehen. Doch wenn ich meine alten Tagebücher durchsehe, merke ich, dass ich gewisse Dinge ausliess. Zum Beispiel erinnere ich mich daran, in einen Jungen verliebt gewesen zu sein, den ich kaum erwähne. Das erste Mal als ich mein Verliebtsein in einem Eintrag erwähnte, schrieb ich, dass ich nun nicht mehr verliebt sei. Schaut man dann genauer hin, erkennt man in den vorhergehenden Einträgen jedoch Spuren meines Schwarms, der scheinbar so geheim war, dass ich ihn nicht einmal meinem Tagebuch anvertrauen konnte. Es sind nur kleine Indizien, wie zum Beispiel ein Herz über dem i-Punkt, das elegant durch einen Schnörkel der Unterstreichung wieder vernichtet wurde, wie folgende Abbildung zeigt:

Auch in anderen Tagebüchen sieht man diese Tendenz. Im Tagebuch von Liane (alle Personen wurden anonymisiert), das ich für diese Untersuchung lesen durfte, ist zum Beispiel auch ein Junge Thema, dessen Name vorerst nicht erwähnt wird. Als der Junge erneut thematisiert wird, schreibt sie seinen Namen rückwärts und spiegelverkehrt, um den Namen zu verschlüsseln.

Wenn beim Schreiben die Beherrschung fehlt und doch alles niedergeschrieben wird, ist eine andere Taktik der Zensur zu erkennen. Durchgestrichene Sätze und herausgerissene oder zusammengeklebte Seiten sind Zeugen des Misstrauens gegenüber dem Tagebuch oder sogar den eigenen Gedanken.

«Wenn du dich dafür einmal schämst, kannst du die Seite einfach herausreissen»

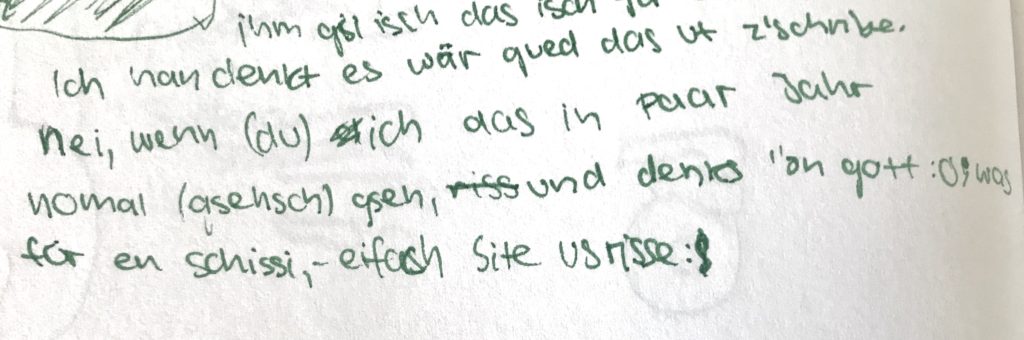

Doch welche Befürchtungen treiben diese Zensur der eigenen Gedanken und Gefühle voran, wo doch das Tagebuch nur für die eigenen Augen gedacht ist? Wenn man davon ausgeht, dass man selbst der:die einzige Rezipient:in des Tagebuches sein wird, gibt es eine Antwort auf diese Frage, die auf der Hand liegt: Man selbst. Denn auch wenn man selbst das Tagebuch lesen wird, wird man sich durch die Zeit verändert haben. Man kann sich auch vor diesem zukünftigen Ich für seine Gedanken und Gefühle schämen. Ganz klar wird das in einem Tagebucheintrag, den ich mit 13 verfasst habe. Am Ende der Seite schreibe ich: «Wenn (du) ich das in ein paar Jahren noch einmal (siehst) sehe, und denkst «Oh Gott :0 Was für ein Scheiss – einfach die Seite ausreissen.».

Die Unsicherheit, ob das zukünftige Ich noch das jetzige Ich ist oder nicht, sieht man an der Verwirrung, ob der Satz mit einem du oder mit einem ich geschrieben werden soll. Das spätere Ich wird also auch beinahe als eine fremde Person betrachtet.

Jedoch ist es laut Christiane Holm sowieso so, dass die Tagebuchschreibenden immer auch zu einem gewissen Grad potenzielle Leser:innen mitdenken. In einem weiteren Tagebuch, dass ich mir anschauen durfte, sah man das bereits auf der ersten Seite. Dort wird diesem «potenziellen Lesenden» klar gemacht, dass er:sie ja nicht weiterlesen dürfe, doch der Eintrag endet mit einer Entschuldigung, falls er:sie es doch tue (siehe Abb. 6).

So viel man also mit seinem Tagebuch auch teilt, komplettes Vertrauen wird kaum je aufgebaut.

Die Angst, dass man sich eines Tages für seine Gedanken und Gefühle schämen wird – ob vor sich selbst oder vor jemand anderem – bleibt auch in diesem Medium bestehen.

Flora T. studiert populäre Kulturen und Kunstgeschichte an der UZH und schrieb als Kind selbst fleissig in ihrem Tagebuch.

1 Pingback