Unter Syntax versteht man eine sprachwissenschaftliche Teildisziplin, die sich mit dem Aufbau und den grammatischen Eigenschaften von Sätzen auseinandersetzt. Von Interesse sind deshalb diejenigen grammatischen Muster oder Regeln, die in einer Sprache die Aneinanderreihung von Wörtern zu längeren Strukturen bestimmen. Nach: Glück/Rödel (2016: 697).

Der Begriff „adverbiale Bestimmung“ bezeichnet ein Satzglied, das die Umstände eines Geschehens, das durch den Satz bezeichnet wird, näher bestimmt. Diese Präzisierung kann bezogen auf den Ort, die Richtung, die Dauer, den Zeitpunkt, die Frequenz oder die Art und Weise, aber auch in kausaler, konditionaler, finaler, konzessiver oder konsekutiver Hinsicht erfolgen. Adverbiale Bestimmungen können als AdvP, PP, NP oder Sätze (Kausalsatz, Temporalsatz) realisiert werden.

Nach: Glück/Rödel (2016: 13).

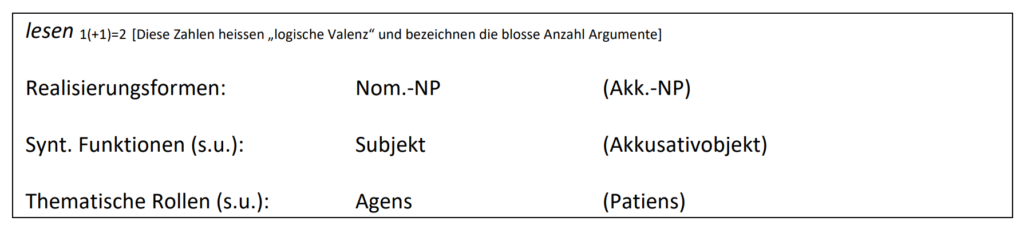

Die Argumentstruktur ist eine Angabe über die möglichen Argumentstellen eines Lexems. Sie legt die syntaktischen Kombinationsmöglichkeiten fest und versucht diese aus der Semantik herzuleiten. Dabei werden Generalisierungen festgelegt, aufgrund derer die Argumentstruktur nicht rein idiosynkratische Eigenschaften eines Lexems darstellt, sondern der Hierarchie der thematischen Rollen folgt. Die Argumentstruktur vermittelt so zwischen der syntaktischen und der semantischen Struktur eines Lexems.

Nach: Glück/Rödel (2016: 182). Abbildung aus dem Vorlesungsskript (HS22) von Guido Seiler (UZH).

Das Attribut weist dem Kopf einer nominalen Konstruktion eine Eigenschaft zu und bestimmt diesen dadurch näher. Attribute sind immer optional und in eine Nominalphrase eingebettet. Als Attribute können Nominalphrasen im Genitiv, Adjektive, Präpositionen und Relativsätze fungieren.

Nach: Glück/Rödel (2016: 68).

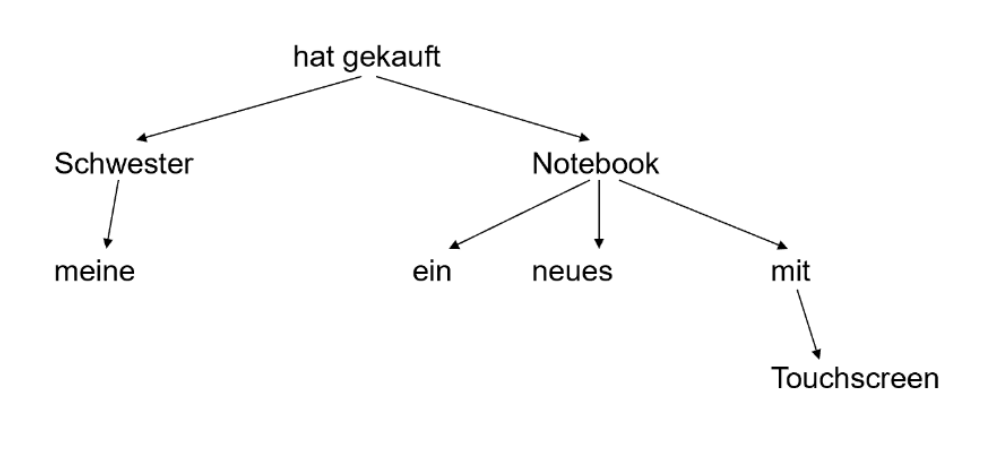

Dependenz beschreibt eine asymmetrische Relation in der syntaktischen Abhängigkeit, wobei eine gegebenes Wort B von einem anderen Wort A im Satz abhängig ist. Der Aufbau der jeweiligen syntaktischen Konstruktion erfolgt von A aus, weshalb das Vorkommen von A Voraussetzung für das Vorkommen von B ist. Das abhängige Wort B wird als Dependens, das Wort A, von dem die Abhängigkeit ausgeht, als Regens bezeichnet.

Nach: Glück/Rödel (2016: 136). Abbildung aus dem Vorlesungsskript (HS22) von Guido Seiler (UZH).

Unter einem Sprachbund versteht man eine Gruppe von geographisch benachbarten Sprachen, die sich, auch ohne dass zwischen ihnen eine genetische Verwandtschaft bestehen muss, durch eine auffällige Übereinstimmung in der Grammatik auszeichnen und sich durch dieselben Gemeinsamkeiten von den Sprachen abheben, die im weiteren Umkreis gesprochen werden. Voraussetzung für die Entstehung eines Sprachbundes sind gewöhnlich langandauernde Zustände von Sprachkontakt, die sich häufig zugleich auch in «Kulturbünden» manifestieren.

Der Europäische Sprachbund wird auf den Sprachkontakt während der Völkerwanderungszeit zurückgeführt und basiert auf der Ähnlichkeit von neun Phänomenen in verschiedenen europäischen Sprachen.

Nach: Glück/Rödel (2016: 564).

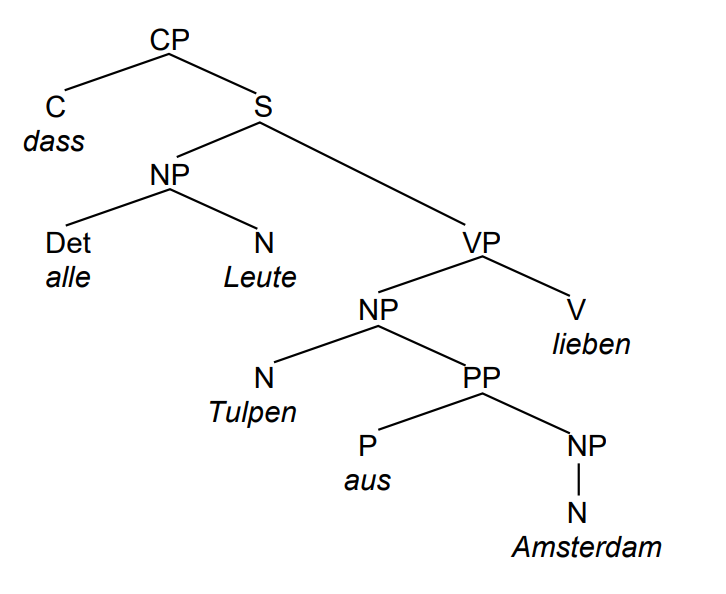

Konstituenten sind sämtliche Einheiten oder Grössen in einem syntaktischen Verbund. Der Begriff umfasst dabei alle Einheiten vom einzelnen Wort bis hinauf zum vollständigen Satz, wobei sich stets zwei kleinere Konstituenten zu einer grösseren zusammenschliessen.

Zur Darstellung solcher Konstituentenstrukturen verwendet man in der Generativen Grammatik Baumdarstellungen (auch Stammbäume oder Baumdiagramme/Baumgraphen genannt).

Zur Bezeichnung einer solchen Darstellung verwendet man die Begriffe Knoten (für Konstituenten) und Äste (markieren die Verzweigung). Basierend auf den Beziehungen zwischen den Konstituenten können diese als Mutter-, Tochter- und Schwesterkonstituenten oder -knoten (Mutter: nächsthöher, Schwester: nebengeordnet) bezeichnet werden.

Nach: Linke et al. (2004: 128). Abbildung aus dem Vorlesungsskript (HS22) von Guido Seiler (UZH).

Konstituententests sind verschiedene Verfahren, die zur Ermittlung und Bestimmung von unterschiedlichen, syntaktischen Elementen dienen. Unterschieden werden die Verschiebe-, die Weglass-, die Ersatz- und die Frageprobe.

- Verschiebeprobe

Bei dieser Probe wird die lineare Reihenfolge der einzelnen Elemente eines Satzes (Wörter, Wortgruppen, Teilsätze) systematisch verändert, wobei die resultierende Fügung grammatisch korrekt sein muss, die umstellbaren Einheiten nicht verändert werden und auch der Gesamtsinn nicht völlig verloren gehen darf.

- Weglassprobe

Durch das systematische Eliminieren einzelner Wörter oder Wortgruppen kann das syntaktische Minimum eines Satzes ermittelt werden. So können Satzglieder voneinander abgegrenzt und in ihrer Funktion bestimmt, sowie die notwendigen Ergänzungen des Verbs von den freien Angaben unterschieden werden. Voraussetzung der schrittweisen Reduktion ist, dass der verbleibende Rest grammatisch korrekt ist und die verbgebundene Aussage nicht verändert wird.

- Ersatzprobe

Basierend auf der Annahme, dass Elemente einer Klasse in der gleichen Umgebung einsetzbar sind, wird durch den systematischen Austausch einzelner Teile des Satzes die Funktion dieser bestimmt.

- Frageprobe

Eine Phrase kann durch eine w-Frage (mit Interrogativpronomen in der Erstposition) ermittelt wurden.

Nach: Glück/Rödel (2016: 75/753/763) und Öhl/Seiler (2013: 145).

Der Kopf gibt der Phrase jeweils die kategoriale Prägung. Der Begriff bezeichnet entsprechend das Element, welches die kategorialen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion «Phrase» bestimmt.

Zu unterscheiden sind Nominalphrasen (NP), Verbalphrasen (VP), Präpositionalphrasen (PP), Adjektivphrasen (AP) und Complementiererphrasen (CP).

Nach: Glück/Rödel (2016: 371).

Optionalität ist eine Form der Variation, bei der es zwei Strukturoptionen für dieselbe Funktion gibt. Diese Variation findet nicht zwischen Sprecher*innen statt, sondern in einem Sprecher/einer Sprecherin: Optionalität ist damit eine Form der intra-individuellen Variation; je nach Auslegung kann Optionalität auch gleichbedeutend mit intra-individueller Variation sein. Verschiedene Faktoren können für Variation in einem Sprecher/einer Sprecherin verantwortlich sein: aussersprachliche Faktoren wie Alter, Geschlecht, Register oder innersprachliche Faktoren wie der umgebende syntaktische Kontext (z.B. Länge des wh-Worts oder informationsstrukturelle Zwänge).

Häufig spielt Präferenz eine Rolle, d.h. eine Variante ist präferierter als eine andere, allerdings sind beide Varianten grammatisch korrekt für den Sprecher/die Sprecherin.

Einen Einblick in Variation und Optionalität erhält man im Projekt „SADS“ (Syntaktischer Atlas der Deutschen Schweiz). Hier hat man Zugriff auf Ergebnisse von Fragebogenerhebungen, die mehr als nur eine „richtige“ Variante erheben.

Weitere Informationen, siehe Moser (2023) und Seiler et al. (2021).

In der Generativen Grammatik wird vom universalen Phrasenprinzip ausgegangen, das besagt, dass Wörter nicht als solche syntaktisch verwendungsfähig sind, sondern erst zu grösseren syntaktischen Einheiten, den Phrasen, verbunden werden.

Zur Bildung von Phrasen werden syntaktische Wörter häufig (nicht immer) ergänzt. Durch diese Ergänzungen werden sie gleichsam gesättigt und syntaktisch reif, um mit andern Gliedern einer syntaktischen Struktur in Kontakt zu kommen; sie werden syntaktisch verwendungsfähig.

Nach: Linke et al. (2004: 128).

Ein prädikativer Ausdruck ist ein nichtverbaler Ausdruck, der, allein oder mit einer Kopula verknüpft, mit einem Subjekt kombiniert einen Satz bildet. Prädikative Ausdrücke lassen sich als Satzglieder identifizieren und sind erfragbar.

(Freie) Prädikative geben keine Informationen über den Sachverhalt, der durch das Verb beschrieben wird, sondern Auskunft über den Referenten (NP), auf den sich das Subjekt oder das Objekt beziehen.

Nach: Glück/Rödel (2016: 527) und Öhl/Seiler (2013: 150).

Relativpronomen leiten Relativsätze ein, wobei sie im Standardhochdeutschen mit ihrem Bezugswort im übergeordneten Matrixsatz in Genus und Numerus kongruent sind. Der Kasus wird durch die Funktion im Nebensatz bestimmt, die das Relativpronomen trägt. Relativpronomen fungieren deshalb einerseits als Subordinationsmarker (Markierung des Nebensatzes) und andererseits als Koreferenten zu einem Antezedens.

Historisch haben sich Relativpronomen des Standardhochdeutschen aus Demonstrativ- und Interrogativpronomen entwickelt.

Relativpronomen sind im weltweiten Vergleich sehr selten und geographisch auf Europa beschränkt (mit einer Ausnahme in Nordamerika).

Nach: Glück/Rödel (2016: 564).

Ein durch ein Relativpronomen/Relativpartikel eingeleiteter oder mittels Asyndese angefügter Nebensatz, der meist die Funktion eines Attributs trägt. Durch den Relativsatz wird das Antezedens im Matrixsatz spezifiziert.

Im Standardhochdeutschen steht ein Relativpronomen an der Spitze des Relativsatzes, nur eine Präposition kann ihm vorangehen. Relativpronomina kongruieren in Genus und Numerus mit dem Antezedens, tragen jedoch den Kasus, welcher ihrer syntaktischen Funktion im Nebensatz entspricht. Sie verhalten sich koreferent zum Antezedens (beide beziehen sich auf dasselbe aussersprachliche Objekt).

Je nach Varietät kann ein Relativsatz auch durch Relativpartikel (unflektierbares Element, dass keine Kongruenz oder Koreferenz mit dem Antezedens aufweist und lediglich anzeigt, dass ein Relativsatz beginnt) oder mittels Asyndese (konjunktionslose Reihung) mit dem Matrixsatz verbunden werden.

Nach: Glück/Rödel (2016: 374/564-565).

Die Ergebnisse einer Fragebogenerhebung zu Beginn des 21. Jahrhunderts (sowie auch schon ältere Untersuchungen zum Schweizerdeutschen) zeigen eine räumliche Verteilung der schweizerdeutschen Syntax auf. In anderen Worten sprechen also nicht alle Menschen in allen (deutschsprachigen) Kantonen gleich, sondern wir finden räumlich Varianten für eine Form vor. Besonders auffällig ist die Unterteilung in eine Ost- und eine Westvariante, z.B. beim finalen Infinitivanschluss:

Standarddeutsch.: um ein Billett zu lösen

Westliches Schweizerdeutsch: für es Billett z löse

Östliches Schweizerdeutsch: zum es Billett löse

Diese Unterteilung findet sich auch bei Verbclustern, also der Abfolge von mehreren Verbformen nebeneinander, wie hier in der Periphrase mit „lassen“:

Standarddeutsch: Ihr dürft alles liegen lassen.

Westliches Schweizerdeutsch: Ir törfed alles laa ligge.

Östliches Schweizerdeutsch: Ir törfed alles ligge laa.

Neben der räumlichen Verteilung von Varianten kann man schweizerdeutsche Syntax auch in Bezug auf Stabilität untersuchen. In diesem Fall fragt man: Hat sich die Verteilung einer Variante über die letzten Jahrhunderte/Jahrzehnte gewandelt oder nicht? Ein Beispiel für eine Struktur, die sich nicht gewandelt hat bzw. räumlich gleich verteilt geblieben ist über mehr als ein Jahrhundert, ist die präpositionale Dativmarkierung: Der Dativ wird mit einer Präposition gebildet:

Standarddeutsch: Das gehört meiner Schwester.

Schweizerdeutsch: Das ghöört a/i miinere Schweschter.

Dies zeigt ein Vergleich von Erhebungen aus dem 21. Jahrhundert mit Daten aus Erhebungen aus dem 19./20. Jahrhundert.

Weitere Informationen, vgl. Glaser (2014).

In der Regel kommt einem sprachlichen Ausdruck immer genau eine Bedeutung zu (sie sind monosem). Es gibt jedoch auch Fälle sogenannter Polysemie oder Ambiguität. Eine Wortkette kann in ihrer linearen Erscheinungsform ambig sein, wenn sich hinter der Linearität unterschiedliche syntaktische Strukturen und damit mehrere Bedeutungen verbergen.

Im Beispiel Gestern traf die Mannschaft aus Spanien hier ein ist nicht eindeutig, ob die spanische Mannschaft oder eine Mannschaft, die vorher in Spanien war (zum Beispiel auf einem Trainingslager), gemeint ist.

Nach: Linke et al. (2004: 159).

Mittels unterschiedlicher thematischer Rollen (auch Theta-Rollen) wird versucht, die semantischen Eigenschaften des grammatischen Verhältnisses zu erfassen, das zwischen einem Verb und seinen Argumenten besteht. Thematischen Rollen sind beispielsweise Agens (handelnde/verursachende Instanz), Patiens (betroffene/veränderte Instanz) oder Rezipient (empfangende/erhaltende Instanz).

Das Konzept der thematischen Rollen zielt darauf ab, dass

(a) die Anzahl thematischer Rollen begrenzt ist,

(b) die von einzelnen Verben geforderten thematischen Rollen aus ihrer Semantik zu erschliessen sind,

(c) die syntaktische Realisierung von thematischen Rollen vorhersagbar ist.

Nach: Glück/Rödel (2016: 711).

Die Grundidee der Valenztheorie ist, dass lexikalische Elemente (insbesondere Verben) die Potenz haben, ihre Umgebung syntaktisch und semantisch zu strukturieren, indem sie in komplexen syntaktischen Gefügen eine bestimmte Art und Anzahl von Ergänzungen (Argumente) verlangen. So fordert das Verb kennen obligatorisch zwei Nomen als Argumente, die beispielsweise im Satz Sandra kennt Christian schon sehr lange durch zwei Eigennamen gefüllt sind. Diese Eigenschaft des Verbs wird als Valenz (Wertigkeit) bezeichnet.

Es wird zwischen obligatorischen und fakultativen Argumenten unterschieden. Das entscheidende Kriterium ist, ob ein Argument weggelassen werden kann, ohne die Grammatikalität eines gegebenen Satzes zu beeinträchtigen. Obligatorische Argumente können nie weggelassen werden. Fakultative Argumente sind zwar valenzgebunden, können aber unrealisiert bleiben. Werden sie realisiert, dann werden sie anders als freie Angaben vom regierenden Element gesteuert.

Die Adverbialgruppe schon sehr lange wird nicht von der Valenz des Verbs gefordert. Solche nicht valenzgebundenen Glieder werden als freie Angaben bezeichnet. In der Valenztheorie wird dem Verb eine zentrale Rolle bei der Organisation des Satzes zugeschrieben, da seine Valenzeigenschaften den Bauplan des gesamten Satzes bestimmen.

Nach: Linke et al. (2004: 94) und Öhl/Seiler (2013: 159).

Variation in der Syntax finden wir beispielsweise auf der Ebene des Mediums, d.h. Variation zwischen gesprochener und geschriebener Sprache. Gut untersucht und sicher schon dem ein oder anderen aufgefallen ist Variation bei weil + finites Verb:

(1) … weil das Kind heute nicht in die Schule geht.

(2) … weil ich geh heute nicht in die Schule.

Wenn man sich nun für (1) und (2) je eine Situation überlegt, in der der Satz geäussert werden könnte, so fällt einem für (1) eher ein geschriebener Kontext ein (z.B. in einem Roman von Thomas Mann, in den Buddenbrooks). (2) würde dagegen wohl in gesprochener Sprache geäussert, z.B. wenn ein Kind trotzig ist und nicht in die Schule gehen mag und dies so auch der Mutter gegenüber äussert: „weil – ich geh heute nicht in die Schule!“ In (1) übt weil damit eine grammatische Funktion aus (subordinierende Konjunktion), in (2) fungiert weil dagegen als eigenständige Aussage (Assertion) und ist damit losgelöst vom/steht nur in losem Zusammenhang zum davorstehenden Hauptsatz.

Schließlich kann weil auch eine diskursfunktionale Funktion erfüllen. In folgendem Beispiel (3) leitet weil einen Einschub ein, und zwar in Form einer allgemeingültigen, nicht direkt zum Kotext gehörenden Information: „Diese Hintergrundinformation (desch ja da zweispurig bei uns vor der tür) ist für das Verständnis der Erzählung relevant.“ (Gohl/Günthner 1999: 43) Weil fungiert also nicht als grammatischer Konjunktor, sondern strukturiert die Präsentation der Information und trägt zur Kohärenz bei (vgl. Gohl/Günthner 1999: 45).

(3) Kontext: Überholen

01 Anna: du aber manche leut die sin ja schon,

02 i k‘ (.) i tapp da neulich bei uns an and haustür na –

03 ge-

04 und grad vor mir,

05 (—)

06 überhole sich zwei auto –

07 = weil desch [das ist] ja da zweispurig bei uns vor der tür –

08 und der oi,

09 der der HU:: pt wie verrückt gel

(Gohl/Günthner 1999: 43)

Literaturnachweis:

- Glaser, Elvira (2014): Wandel und Variation in der Morphosyntax der schweizerdeutschen Dialekte. In: Taal en Tongval 66/1, S. 21-64.

- Glück, Helmut/Rödel, Michael (Hrsg.) (2016): Metzler Lexikon Sprache. 5., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: Metzler.

- Gohl, Christine/Günthner, Susanne (1999): Grammatikalisierung von weil als Diskursmarker in der gesprochenen Sprache. In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 18/1, S. 39-75.

- Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. 5., erw. Auflage. Tübingen: Niemeyer (= Reihe germanistische Linguistik 121).

- Moser, Ann-Marie (2023): Optionality in the syntax of Germanic traditional dialects. On (at least) two types of intra-individual variation. In: Kopf, Kristin/Thilo Weber (Hg.): Free variation, unexplained variation? Empirical and theoretical approaches to optionality in grammar (= Studies in Language Companion Series). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

- Öhl, Peter/Seiler, Guido (2013): Wörter und Sätze. In: Auer, Peter (Hrsg.): Sprachwissenschaft. Grammatik. Interaktion. Kognition. Stuttgart: Metzler, S. 137-185.

- Seiler, Guido et al. (2021): Syntaktischer Atlas der deutschen Schweiz online (SADS online), IV.23. Deutsches Seminar / Linguistic Research Infrastructure / UFSP Sprache und Raum, Universität Zürich. [https://dialektsyntax.linguistik.uzh.ch/]