Die Phonologie ist eine linguistische Teildisziplin, die sich mit dem Lautsystem einer Sprache beschäftigt. Ein Ziel der phonologischen Analyse ist die Erfassung des Phonemsystems einer Sprache. Dazu müssen alle Laute, die in einer Sprache verwendet werden, systematisch beschrieben werden. Entscheidend sind dabei die beobachtbaren, distinktiven (bedeutungsunterscheidenden) lautlichen Oppositionen einer Sprache, die man mithilfe von Minimalpaaren findet. Nach: Glück/Rödel (2016: 513).

- Allophon

- Apokope und Synkope

- Artikulationsart

- Artikulationsort

- Aspiration

- Assimilation

- Dehnung in offener Tonsilbe

- erste (germanische) Lautverschiebung

- frnhd. Diphthongierung

- frnhd. Monophthongierung

- Geminatenkürzung

- Gemination

- Germanische Akzentfestlegung

- i-Umlaut

- Konsonanten

- komplementäre Distribution

- Kürzung überschwerer Silben

- Minimalpaar

- Nebensilbenabschwächung

- Notation

- Phonem

- Phonemspaltung

- Rhotazismus

- Silbe

- Sonorität

- Vokale

- Verner und grammatischer Wechsel

- zweite (hochdeutsche) Lautverschiebung

Der Begriff bezeichnet eine von mehreren phonetischen Realisierungen eines Phonems. Je nach der Distribution der Allophone unterscheidet man freie (auch: fakultative) Varianten (wie z.B. im Deutschen das Zungen- und das Zäpfchen-R [r, R]) und kombinatorische Varianten. Bei Letzeren ist das Allophon aufgrund der lautlichen Umgebung bestimmt.

Schweizerdeutsch

[tiʃ] und [thiʃ] ‚Tisch’

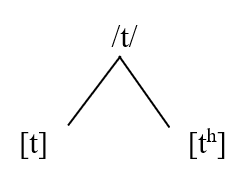

Nach: Glück/Rödel (2016: 29). Abbildung aus dem Vorlesungsskript (HS22) von Guido Seiler (UZH).

Diese Definition findet sich in allen gängigen Einführungen in die Linguistik des Deutschen. Für weitere Informationen siehe beispielsweise Bergmann (2013: 43-89) [Kapitel 2, Laute].

Beispiel komplementäre Varianten

Das Phonem /x/ hat im Standarddeutschen zwei komplementär verteilte Allophone (Ich- und Ach Laute). Das Phon [ç] wird nach Konsonanten und vorderen Vokalen sowie morpheminitial, das Phon [x] nach hohen und mittleren gespannten Hinterzungenvokalen realisiert.

Beispiel freie Varianten

In den Schweizerdeutschen Dialekten kann die Graphemfolge <ch> sowohl als [x] als auch als [χ] realisiert werden. Beispiel <ich>: [ɪ:x] oder [ɪ:χ].

Unter einer Apokope wird der Wegfall auslautender Vokale und/oder Konsonanten verstanden, während mit Synkope das Wegfallen eines unbetonten Vokals im Wortinneren bezeichnet wird.

Nach: Glück/Rödel (2016: 49/695).

Bezeichnet die Art und Weise, wie durch die Stellung der verschiedenen Artikulatoren Modifikationen des Luftstroms beziehungsweise des Schalls im Ansatzrohr, also der Luftröhre, dem Mund- und dem Nasenraum, erzeugt werden.

Nach: Glück/Rödel (2016: 58).

- Plosiv (±aspiriert): Artikulationsmodus bzw. Sprachlaut, der durch einen kurzzeitigen Verschluss im Ansatzrohr, bei gleichzeitig geschlossenem Nasenraum, gekennzeichnet ist (nach Glück/Rödel 2016: 520).

- Frikativ: Sprachlaut bzw. Artikulationsmodus, bei dem eine artikulatorische Enge im Ansatzrohr zu einer turbulenten, verwirbelten Luftströmung führt. Akustisch resultiert eine kontinuierliche Geräuschbildung (nach Glück/Rödel 2016: 213).

- Affrikate: Kombination eines Plosivs mit einem Frikativ, wobei dieser homorgan ist (selbe Artikulationsstelle bzw. selbes artikulierendes Organ) (nach Glück/Rödel 2016: 17).

- Nasal: Mit offenem Nasenraum (gesenktes Velum) und gleichzeitig geschlossenem Mundraum produzierter Sprachlaut (nach Glück/Rödel 2016: 454).

- Vibrant (Trill): Konsonantischer Artikulationsmodus bzw. (i.d.R. stimmhafter) Sprachlaut, der durch mehrfache intermittierende kurzzeitige Verschlussbildung der elastisch schwingenden Artikulatoren entsteht (nach Glück/Rödel 2016: 755).

- Lateral: Konsonantischer Artikulationsmodus, der durch eine von der Zunge gebildete seitliche enge Öffnung des Ansatzrohres gekennzeichnet ist (nach Glück/Rödel 2016: 390).

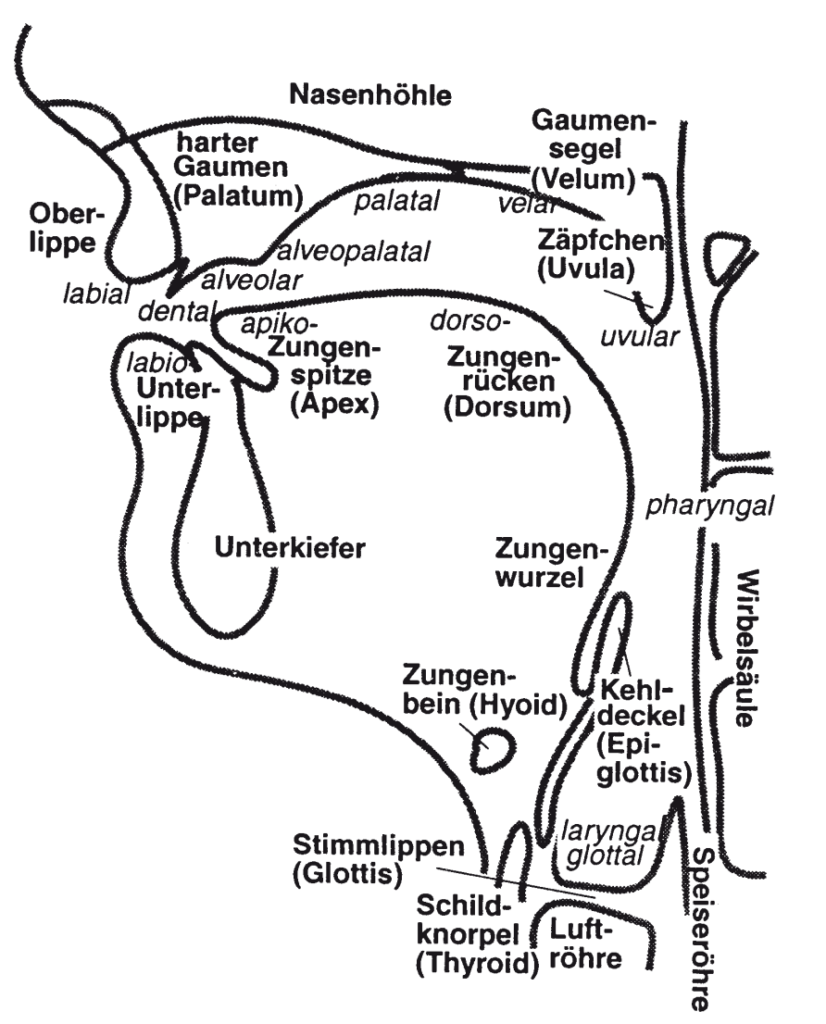

Bezeichnet die Stelle im Ansatzrohr, an der bei der Artikulation eines Konsonanten ein Verschluss oder eine Enge erzeugt wird.

Nach: Glück/Rödel (2016: 60). Abbildung nach Glück/Rödel (2016: 59).

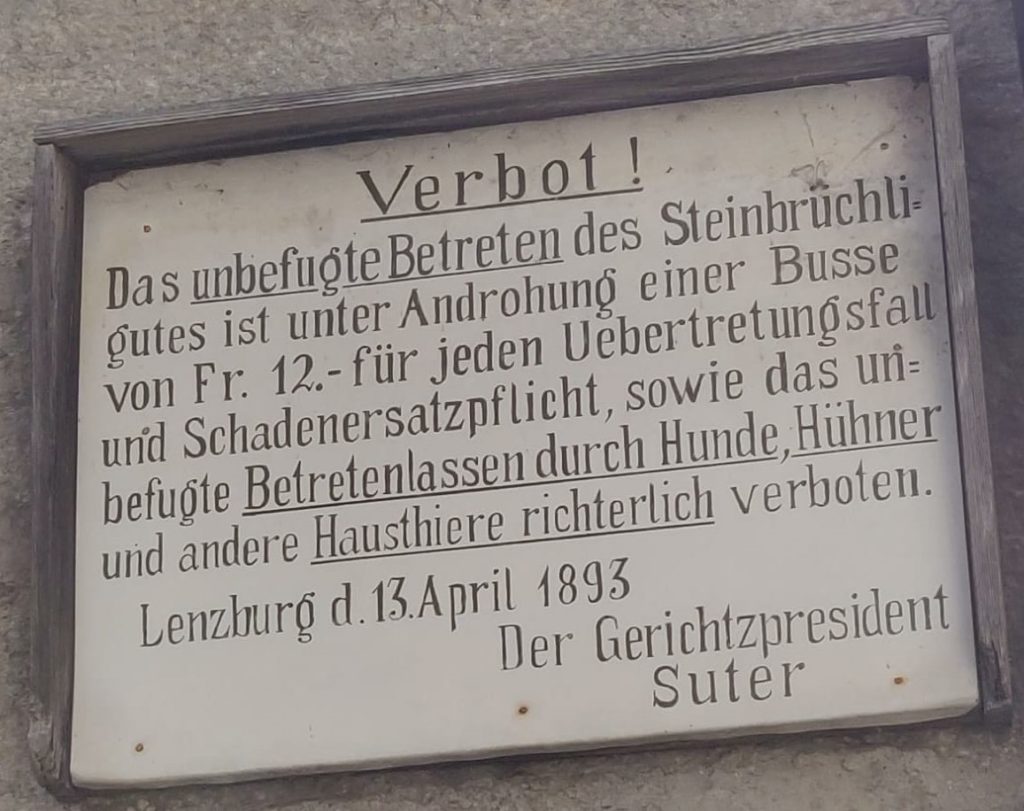

Im Standarddeutschen wird /t/ in gewissen Positionen aspiriert, also als [th] realisiert. Dieses Merkmal ist jedoch nicht distinktiv (im Standarddeutschen) und die Schreibweise von z.B. „Tier“ als <Thier> ist veraltet. Sie wurde auf der Orthographischen Konferenz von 1901 als nicht mehr korrekt erklärt, gemeinsam mit anderen Begriffen wie „Tal“ (ehemals <Thal>) oder „Tür“ (ehemals <Thür>). In Fremdwörtern wie „Thron“ oder „Theater“ wurde die Schreibweise jedoch beibehalten.

Aspiration im Alemannischen: in Arbeit

Nach: Nerius (2007)

Ein Lautwandelprozess, der zur Angleichung zwischen zwei Lautsegmenten in einer linearen Sequenz führt. Diese werden bezüglich eines oder mehrerer Merkmale vereinheitlicht um die Artikulation zu vereinfachen.

Unterschieden werden dabei drei Eigenschaften, durch die ein Assimilationsprozess beschrieben werden kann:

- Merkmalsübereinstimmung: total vs. partiell

- Richtung der Angleichung: progressiv vs. regressiv

- Distanz der Segmente: Kontakt- vs. Fern-

Nach: Glück/Rödel (2016: 64).

Kurze Stammsilbenvokale werden vor einem einfachem Konsonanten, der zur folgenden Sprechsilbe gehört (also in offener Tonsilbe), gedehnt. Vor /m/ und /t/ unterbleibt dieser Wandel allerdings. Dehnung erfolgt auch bei einsilbigen Wörtern, deren flektierte Formen offene Tonsilben aufweisen. Gedehnt werden ausserdem kurze Vokale in einsilbigen Wörtern, die auf Liquida und zum Teil auch auf Nasal enden.

Zusätzlich erfolgt eine Dehnung in geschlossener Silbe vor /r/ + Dental.

Die Dehnung hat bereits in ahd. Zeit im Niederfränkischen begonnen und hat sich im 12. und 13. Jh. im gesamten Mitteldeutschen durchgesetzt, das Oberdeutsche, mit Ausnahme des Hochalemannischen, wird im 14. Jh. davon erfasst.

Nach: Schmidt (2013: 296).

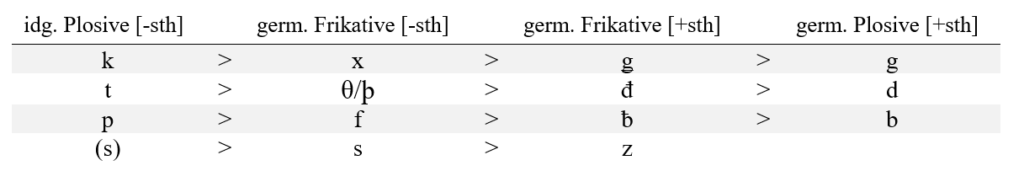

Das indogermanische Lautsystem wurde durch die Erste oder Germanische Lautverschiebung (auch Grimms Law genannt) massiv umgestaltet. Allerdings blieben dabei die phonologischen Oppositionen intakt. Der Beginn dieser Lautverschiebung wird nicht vor 500 v. Chr. datiert.

Betroffen sind die idg. stimmlosen Plosive (Tenues: *p, *t, *k), die stimmhaften Plosive (Medien: *b, *d, *g) und die aspirierten stimmhaften Plosive (Aspiratae: *bh, *dh, *gh).

Die erste Lautverschiebung wird durch die im Verner’schen Gesetz formulierte Ausnahmereglung ergänzt. Dadurch können scheinbare Irregularitäten erklärt werden.

- Tenuesverschiebung:

idg. *p, *t, *k > germ. *f, *θ (*þ), *x

- Medienverschiebung:

idg. *b, *d, *g > germ. *p, *t, *k

- Verlust der Aspiration:

idg. *bh, *dh, *gh > germ. *b, *d, *g

Unverschoben bleiben die Plosive wenn eine Folge von Frikativen entsehen würde: idg. *sp, *st,*sk > germ. *sp, *st,*sk

In der Folge idg. *pt und *kt wird nur der jeweils erste Laut verschoben:

idg. *pt, *kt > germ. *ft, *xt

Nach: Schmidt (2013: 46-47).

Die mittelhochdeutschen Monophthonge î, û, iu werden zu den frühneuhochdeutschen Diphthongen [a͜ɪ, a͜ʊ, ɔ͜ɪ ] verschoben. Die neuen Diphthonge sind ein wichtiges Kennzeichen des nhd. Vokalismus. Im mitteldeutschen Raum geht in mhd. Zeit das /ü:/ vor /w/ in /u:/ über, das später zu/ao/ diphthongiert wird. Daher stehen in frnhd. Zeit oft <eu>- und <au>-Formen nebeneinander.

Das erste Mal verschriftlicht taucht der Lautwandel im 12. Jh. in südbairischen Urkunden auf. Im 13. Jh. verbreitete sich die Diphthongierung im kompletten bairischen Sprachraum und bis im 16. Jh. dehnte sie sich in den fränkischen, schwäbischen und mitteldeutschen Sprachraum aus. Der alemannische und der niederdeutsche Raum zeigen keine Spuren der frnhd. Diphthongierung.

Nach: Schmidt (2013: 362-364).

Beispiel

Beispiel: mhd. û > frnhd. /a͜ʊ /

mhd. mûs > frnhd. Maus

In fast allen alemannischen Dialekten, also auch im Schweizerdeutschen, bleibt jedoch der Monophthong erhalten (es gibt einige wenige Ausnahmen im Höchstalemannischen).

Die mittelhochdeutschen Diphthonge /ie, uo, üe/ werden im Frühneuhochdeutschen zu den langen Vokalen /i:, u:, ü:/ monophthongiert. Teilweise bleibt dabei bis heute die alte Schreibweise erhalten: <i, u>.

Die frühneuhochdeutsche Monophthongierung beginnt um ca. 1100 im mitteldeutschen Sprachgebiet, wobei sie im Ostmitteldeutschen am ausgeprägtesten auftritt. Im Oberdeutschen (bairische und alemannische Dialekte) ist die Monophthongierung nicht durchgeführt worden, weshalb die Diphthonge erhalten sind.

Nach: Schmidt (2013: 364-365).

Beispiel

Beispiel: mhd. uo > frnhd. /u:/

mhd. guote > frnhd. gute

In den alemannischen Dialekten, also auch im Schweizerdeutschen, bleibt jedoch der Diphthong erhalten.

Bereits im Althochdeutschen wurden Geminaten im Auslaut und vor Konsonant zu Kurzkonsonanten gekürzt. Diese Erscheinung setzt sich auch im Mittelhochdeutschen fort. Vom Frnhd. zum Mhd. wird die Opposition von kurzen (einfachen) und langen Konsonanten (Geminaten) vollständig aufgegeben.

Nach: Paul (2007: 129) und Ebert et al. (1993: 154).

Unter dem Begriff wird die Verdoppelung eines Konsonanten verstanden. Das Produkt dieses Prozesses, das als Geminate bezeichnet wird, ist meist ambisyllabisch (zu zwei Silben gehörend) und schlägt sich in der Längung des Konsonanten nieder, ohne zu einer Zweigipfligkeit zu führen.

Als Ursache für Geminaten kann Assimilation, Vokalausfall oder die westgerm. Konsonantengemination genannt werden.

Nach: Glück/Rödel (2016: 228).

Nach Abschluss der durch die Erste Lautverschiebung und Verners Gesetz bedingten Wandel entwickelte sich im (Ur-)Germanischen ein neuer Wortakzent auf der ersten Wortsilbe, der den zuvor freien indogermanischen Akzent ablöst.

Er erfasste die einfachen Wörter und alle bis dahin gebildeten Komposita (Úrlaub). Dagegen behalten später gebildete Komposita die Akzentstellen ihrer Grundwörter bei (ertrágen, Ertrág)

Nach: Schmidt (2013: 47).

Der i-Umlaut ist eine wesentliche Veränderung gegenüber dem Germanischen. Es handelt sich um eine partielle, regressive Fernassimilation, wobei unter dem Einfluss eines i, î oder j der folgenden Silbe germ. *<a> zu ahd. <e> assimiliert. Steht zwischen den betroffenen Lauten ein <ht>, <hs> oder eine Konsonantenverbindungen mit <w>, tritt dieser Wandel zunächst nicht ein. Diese erste Phase des i-Umlauts, die ab Mitte des 8. Jh. in der Schreibung sichtbar wird, bezeichnet man als Primärumlaut.

Der sogenannte Sekundärumlaut deutet sich ab etwa 1000 in schriftlichen Quellen an. Damit wird sowohl der Wandel von zunächst nicht umgelautetem <a> zu <ä> als auch der von <o> zu <ö>, <u> zu <ü>, <â> zu <æ>, <ô> zu <œ>, <û> zu <iu>, <ou> zu <öu> und <uo> zu <üe> vollzogen.

Nach: Schmidt (2013: 71-72).

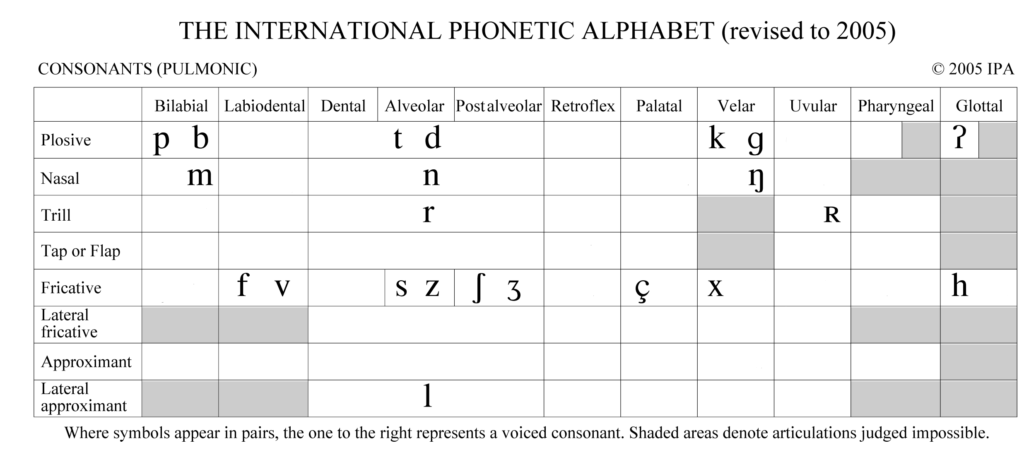

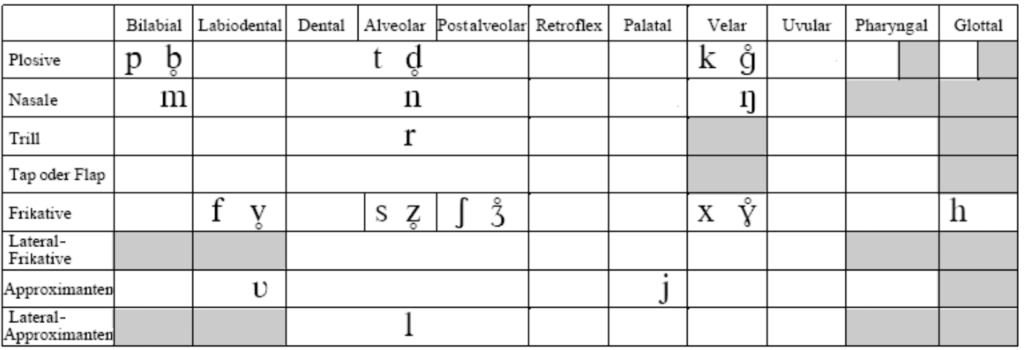

Ein Konsonant ist artikulatorisch dadurch gekennzeichnet, dass der Luftstrom beim Ausströmen durch ein Hindernis beeinflusst wird. Konsonanten werden deshalb nach dem Artikulationsort, der Artikulationsart und der Stimmgebung (stimmhaft/stimmlos) klassifiziert.

Diese Definition findet sich in allen gängigen Einführungen in die Linguistik des Deutschen, z.B. hier nach: Bergmann (2013: 53-54).

Konsonantensystem des Standarddeutschen

Konsonatensystem des Standarddeutschen. Abbildung der International Phonetic Association, angepasst durch T. Frick.

Konsonantensystem des Zürichdeutschen

Konsonatensystem des Zürichdeutschen. Abbildung der Universität Saarland (Link).

Treten allophonische Realisierungsvarianten eines Phonems regelhaft in unterschiedlichen, sich gegenseitig ausschliessenden phonologischen Kontexten auf, so spricht man von „komplementärer Distribution“. Die lautliche Umgebung des Phonems bestimmt dabei, welche Realisierungsvariante – sprich welches Allophon – zu wählen ist. Umgekehrt formuliert schliessen sich komplementär distribuierte Allophone aufgrund der Umgebung gegenseitig aus: wo das eine Allophon steht, kann niemals das andere Allophon auftreten. Dies bedeutet auch, dass die betreffenden Laute phonologisch nicht miteinander kontrastieren können: es lässt sich deshalb kein Minimalpaar dieser Laute finden.

Das Gegenteil von komplementärer Distribution ist übrigens eine freie Distribution, also eine Distribution ohne sprachsysteminterne Regeln.

Diese Definition findet sich in allen gängigen Einführungen in die Linguistik des Deutschen, z.B. hier nach Bergmann (2013: 62).

Beispiel

Im Schweizerdeutschen wird der „Ach-Laut“ immer als „Ach-Laut“ gesprochen, es gilt nicht die komplementäre Distribution von „Ich-“ und „Ach-Laut“ wie im Standarddeutschen.

Standarddeutsch:

[x] nach hinteren Vokalen: Buch, Loch

[ç] in allen anderen Kontexten: Bücher, Bäche, ich

Schweizerdeutsch: [χ] in allen Kontexten.

z.B. Chuchichästli [χʊχɪχæʃtli] ‘Küchenkästchen’

Lange Vokale vor mehrfacher Konsonanz werden in frnhd. Zeit gekürzt. Dies ist vor allem im Ostmitteldeutschen und Ostfränkischen zu beobachten. Dieser Wandel tritt generell seltener als die Dehnung auf. Er erscheint vor allem vor <ht (cht), ft> sowie vor /r/ plus Konsonant.

Die Kürzung beginnt in der zweiten Hälfte des 12. Jh. und ist in der Schreibung schwer nachzuweisen. Ihre Entwicklung verläuft in den einzelnen Mundarträumen recht kompliziert. Im Allgemeinen zeigt sich der Wandel am konsequentesten im Mitteldeutschen und im Ostfränkischen.

Nach: Schmidt (2013: 366-367).

Ein Minimalpaar besteht aus zwei Wörtern mit unterschiedlicher Bedeutung, die sich lediglich durch einen minimalen lautlichen Kontrast unterscheiden. Die beiden Laute, die diesen minimalen Kontrast ausmachen, sind deshalb Phoneme der jeweiligen Sprache. Es ist dabei nicht notwendig, dass sie in jedem lautlichen Kontext bedeutungsunterscheidend sind.

Diese Definition findet sich in allen gängigen Einführungen in die Linguistik des Deutschen, z.B. hier nach: Bergmann (2013: 60-61).

Beispiel

Schweizerdeutsch:

riisse: [ri:sǝ] ‚reissen‘

biisse: [bi:sǝ] ‚beissen‘

Hier geht es um die Nebensilbenabschwächung vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen.

Die Abschwächung der „vollen“ Endsilbenvokale zu <e> wird bereits in althochdeutschen Quellen aus dem 9. Jh. sichtbar und breitete sich im 10. Jh. weiter aus. Im 11. Jh. sind die alten Vokale weitgehend verdrängt. Endergebnis der Vokalschwächung ist in der Regel ein reduziertes [ə] (meist <e> geschrieben), das an die Stelle aller übrigen Vokale in Nebensilben tritt und damit das Abgrenzungsmerkmal von der althochdeutschen zur mittelhochdeutsche Periode schlechthin ist. Nur das Alemannische bewahrt noch in mittelhochdeutscher Zeit „volle“ Vokale in den Endsilben.

Stehen die Vokale der Vorsilben vor dem Wortakzent, werden sie bereits im Althochdeutschen vollständig reduziert. Dies gilt immer bei Verben mit festem Präfix, die den Wortakzent auf der Stammsilbe tragen.

In manchen Dialekten des Schweizerdeutschen hat die Nebensilbenschwächung allerdings nicht immer stattgefunden.

Nach: Schmidt (2013: 235-236).

Beispiel 1

Hier soll ein Beispiel aus dem Schweizerdeutschen angefügt werden.

Um Phoneme und Phone (= Laute) in der Schrift voneinander unterscheiden zu können, werden sie unterschiedlich notiert: Phoneme setzt man in Schrägstriche, also z.B. /t/ und (Allo)Phone in eckige Klammern, z.B. [t] und [th]. Das bedeutet, dass das Phonem /t/ lautlich realisiert werden kann als [t] oder als [th]. Hochgestelltes h, also h, bedeutet übrigens „behaucht“ oder auch „aspiriert“.

Nach: Bergmann (2013: 60).

Unter dem Begriff „Phonem“ versteht man die kleinste bedeutungsunterscheidende lautliche Einheit einer Sprache. Jede Varietät hat ein eigenes Phoneminventar, dass durch eine Minimalpaaranalyse ermittelt werden kann. Phoneme werden durch Schrägstriche gekennzeichnet: /a/, /ɪ/, /x/ usw.

Achtung Verwechslungsgefahr: Unter einem „Phon“ versteht man die kleinste segmentierbare Einheit einer Sprache. Diese muss aber keine bedeutungsunterscheidende Funktion haben. Phone werden durch eckige Klammern gekennzeichnet: [a], [ɪ], [x] usw.

Diese Definitionen findet sich in allen gängigen Einführungen in die Linguistik des Deutschen, z.B. hier nach: Bergmann (2013: 60).

Beispiel

Ein Phonem ermittelt man durch eine Minimalpaaranalyse:

Schweizerdeutsch:

[ri:sǝ] ‚reissen‘

[bi:sǝ] ‚beissen‘

Dies ermittelt bzw. zeigt, dass im Schweizerdeutschen sowohl [r] als auch [b] Phonemstatus haben. Die beiden Laute sind bedeutungsunterscheidend: /r/ und /b/.

Unter Phonemspaltung wird ein Lautwandelprozess verstanden, der das Phoneminventar verändert. Basierend auf der Veränderung oder dem Abbau der kontextuellen Bedingungen, welche zuvor für die komplementäre Distribution von Allophonen entscheidend war, entsteht eine Opposition zwischen den ursprünglich komplementär verteilten Allophonen. Da diese Phone nicht mehr aufgrund der lautlichen Umgebung vorhergesagt werden können, werden sie phonemisiert (erhalten Phonemstatus).

Nach: Glück/Rödel (2016: 511-512).

Beispiel althochdeutsche Umlautallophone

Im Althochdeutschen waren [a:]/[æ:], [o]/[ø], [o:]/[ø:], [u]/[y] und [u:]/[y:] noch Allophone in komplementärer Distribution und deshalb jeweils nur einem Phonem untergeordnet. Wenn ein /i, j/ in der Folgesilbe stand, wurde die umgelautete Variante realisiert:

- [æ:], [ø], [ø:], [y], [y:] wenn /i, j/ in Folgesilbe

- [a:], [o], [o:], [u], [u:] in allen anderen Umgebungen

Bedingt durch die Nebensilbenabschwächung schwindet /i, j/ in der Folgesilbe. Die lautliche Umgebung für die Umlautung geht verloren, jedoch bleiben die Umlaute erhalten. Sie werden nun als eigene Phoneme betrachtet, da sie jetzt nicht mehr allophonisch sind.

Beispiel nhd. Häuser:

ahd. /hu:sir/ > mhd. /hy:sər/

ahd. [hy:sir] > mhd. [hy:sər]

Generell ist Rothazismus eine Bezeichnung für den Lautwandel eines Konsonanten zu /r/, wobei davon oft dentale Frikative und /l/ betroffen sind.

In der historischen Sprachwissenschaft wird unter dem Begriff der spontane Wechsel von urgerm. */z/ zu nord- und westgerm. */r/ verstanden. Der Wandel ist in allen germanischen Tochtersprachen ausser dem Gotischen (Ostgermanischer Zweig) anzutreffen und Relikte sind im Grammatischen Wechsel erkennbar.

Nach: Glück/Rödel (2016: 572).

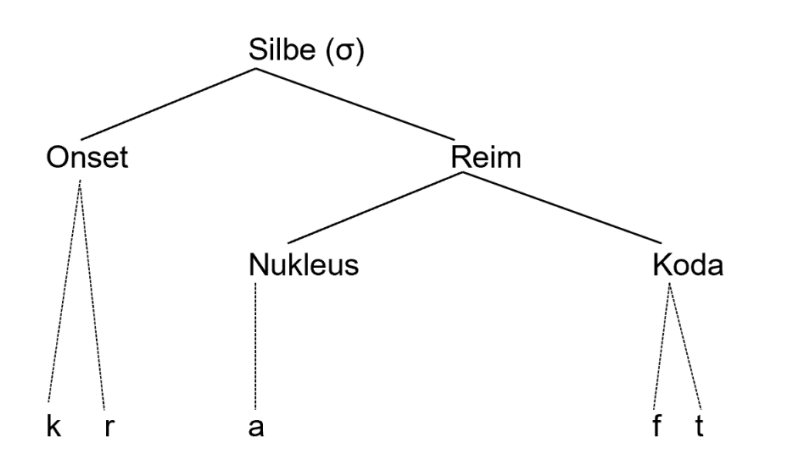

In der Phonetik und der Phonologie ist mit dem Begriff Silbe die theorieabhängig unterschiedlich definierte, kleinste suprasegmentale, d. h. lautbergreifende Einheit gemeint. Segmental kann sie in den i.d.R. vokalischen Nukleus (Kern), das Onset (Kopf) und die Koda gegliedert werden. Die Kombination aus Nukleus und Koda wird als Reim bezeichnet.

Eine vokalisch anlautende Silbe wird als nackt, eine mit konsonantischen Anlaut als bedeckt bezeichnet. Silben mit vokalischem Auslaut werden als offen, solche mit konsonantischer Koda als geschlossen bezeichnet.

Die Dauer einer Silbe wird in Moren gemessen und dient der Kategorisierung von Silben. Unterschieden werden leichte Silben (einmorig: offene Silben mit Kurzvokal), schwere Silben (zwei Moren) und überschwere Silben (drei Moren).

Im Standardhochdeutschen folgt die Bildung einer Silbe der Onsetmaximierung und dem Sonoritätsprinzip:

Die Onsetmaximierung besagt, dass einer oder mehrere Konsonanten, die zwischen zwei Nukelei stehen, dem Onset der zweiten Silbe zugerechnet werden. Die Abfolge CVCV beziehungsweise CVCCV wird entsprechend als CV.CV respektive CV.CCV silbifiziert.

Das Sonoritätsprinzip besagt, dass es in jeder Silbe ein Segment gibt, das den Silbengipfel bildet, und dem ein oder mehrere Segmente vorangehen und/oder folgen, deren Sonoritätswerte zum Silbengipfel hin zunehmen und anschliessend wieder abnehmen.

Ein Konsonant, der sowohl zur ersten als auch zur zweiten von zwei aufeinanderfolgenden Silben gerechnet wird, ist ein ambisyllabischer Konsonant (auch als Silbengelenk bezeichnet), der mit der Silbengrenze zusammenfällt.

Nach: Bergmann (2013: 76), Glück/Rödel (2016: 617-618) und Hall (2011: 231). Abbildung aus dem Vorlesungsskript (HS22) von Guido Seiler (UZH).

Der Begriff dient zur Beschreibung des Lautheitsverlaufs innerhalb einer Silbe. Jedem Sprachlaut bzw. jeder Sprachlautklasse kommt eine spezifische Sonorität zu, wobei mittels der Sonoritätshierarchie die mögliche Lautabfolge in Silben unterschiedlicher Sprachen bestimmt wird.

In der Sonoritätshierarchie weisen die Lautklassen bezüglich ihrer Sonorität folgende Rangfolge auf, wobei die Sonorität von links nach rechts abnimmt:

Vokale > hohe Vokale > Liquide > Nasale > Frikative > Plosive.

Bei der Silbenbildung wird der Silbenkern durch den sonorsten Laut besetzt, während die Silbenschale (bestehend aus Onset und Koda), der Reihenfolge der Sonoritätshierarchie folgend, aus immer weniger sonoren Lauten aufgebaut ist. Vom Nukleus ausgehend nimmt die Sonorität sowohl nach links als auch nach rechts stetig ab.

Siehe dazu auch „Sonoritätsprinzip“ unter dem Überbegriff „Silbe“.

Nach: Glück/Rödel (2016: 628).

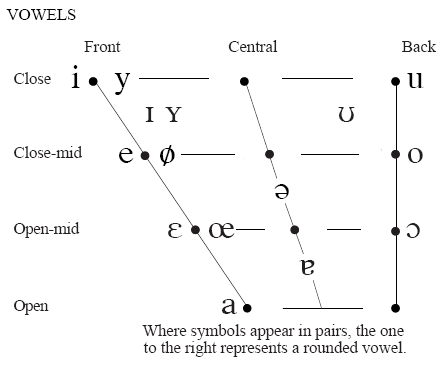

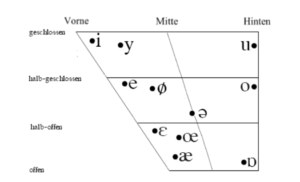

Ein Vokal ist artikulatorisch dadurch gekennzeichnet, dass der Luftstrom beim Ausströmen keiner Störung unterworfen wird. Vokale werden nach Zungenhöhe, Zungenlage und Lippenrundung klassifiziert.

Diese Definition findet sich in allen gängigen Einführungen in die Linguistik des Deutschen, z.B. hier nach: Bergmann (2013: 56-57).

Vokalsystem des Standarddeutschen

Vokalsystem des Standarddeutschen. Abbildung der International Phonetic Association, angepasst durch T. Frick.

Vokalsystem des Schweizerdeutschen

Vokalsystem des Zürichdeutschen. Abbildung der Universität Saarland (Link).

Die in der ersten Lautverschiebung entstandenen stimmlosen Reibelaute (*f, *θ (*þ), *x) blieben im Anlaut immer erhalten. Im In- und Auslaut hatten sie nur Bestand, wenn der damals noch weitgehend erhaltene indogermanische Akzent auf dem Vokal der vorausgehenden Silbe lag. Waren diese Bedingungen nicht erfüllt, wurden die stimmlosen Reibelaute stimmhaft und fielen mit den Reibelauten *ƀ, *đ und *ǥ zusammen. Verners Gesetz betraf alle stimmlosen Reibelaute, also auch das seit der indogermanischen Zeit vorhandene *s. Aus diesem entstand ein stimmhaftes Allophon *z, das durch die später eintretende Akzentverlagerung phonologisiert wurde.

Später fielen diese stimmhaften Frikative mit den stimmhaften Plosiven /b/, /d/ und /g/ zusammen.

Da die Position des idg. Akzentes zwischen verschiedenen Realisierung eines Worts variierte, konnten innerhalb eines Paradigmas Formen mit Wirkung von Verner und solche ohne nebeneinanderstehen. In diesen Fällen, in denen beide Varianten in einem grammatischen Verbund nebeneinanderstehen, spricht man von Grammatischem Wechsel. Betroffen sind die Konsonantenpaare: f – b, d – t, h – g, s – r (Rhotazismus). Siehe dazu auch das Beispiel.

Nach: Schmidt (2013: 46) und Verner (1877: 114). Abbildung von T.Frick.

Althochdeutsches Beispiel

ahd.: ziohan – ziuhu – zah – zugum – gizogan

nhd.: ziehen – ziehe – zog – zogen – gezogen

In den idg. Vorstufen des Präteritum Plural und des Partizip II lag der Akzent auf der letzten Silbe, weshalb Verners Gesetz Anwendung fand, ansonsten lag der Akzent auf der vorletzten Silbe, weshalb keine Spuren von Verner festzustellen sind.

Nach: Schmidt (2013: 46).

Die Althochdeutsche (= Zweite) Lautverschiebung hat zu einer nachhaltigen Umstrukturierung des Konsonantensystems geführt. Betroffen sind die germanischen Tenues *p, *t, *k und die Medien *b, *d, *g, man spricht daher von der Tenues- und Medienverschiebung. Zusätzlich tritt eine Spirantenverschiebung von *þ auf. Die Lautverschiebung ist ein umfangreicher Prozess, der sich über mehrere Jahrhunderte hingezogen und sich in den einzelnen Sprachgebieten unterschiedlich ausgedehnt und ausgewirkt hat.

- Tenuesverschiebung:

germ. *p, *t, *k > ahd. pf, ts, kx

germ. *p, *t, *k > ahd. ff, ss, xx (nach Vokal)

- Medienverschiebung:

germ. *d > ahd. t (in allen Dialekten)

germ. *b, *g > ahd. p, k (altbairisch/altalemanisch)

- Spirantenverschiebung

germ. *θ (*þ) > ahd. d

Der Beginn der zweiten Lautverschiebung wird für das 5./6. Jh. n. Chr. angesetzt, liegt also vor der Zeit, aus der Handschriften überliefert sind. Vieles spricht dafür, dass sie sich von Oberdeutschland, vom Bairischen und Alemannischen her, nach Norden hin ausgebreitet hat. Ihr Ergebnis ist die bis heute gegebene deutliche Trennung des hochdeutschen Konsonantismus vom niederdeutschen sowie innerhalb des hochdeutschen Konsonantenstandes eine Differenzierung, die ein wichtiges Kriterium für die Abgrenzung der Dialekte ist. Um 800 war die Hochdeutsche Lautverschiebung abgeschlossen, breitete sich aber in einigen Gebieten auch danach noch weiter aus.

Nach: Schmidt (2013: 236-239). Eine anschauliche Abbildung der zweiten Lautverschiebung findet sich übrigens bei König (2015: 64).

Beispiel

Die zweite Lautverschiebung spiegelt sich in der Gliederung der deutschen Dialekte wider: Das Niederdeutsche hat die Lautverschiebung nicht mitgemacht, das Mitteldeutsche schon eher und das Alemannische – darunter fällt auch das Schweizerdeutsche – hat die Lautverschiebung am konsequentesten mitgemacht. Zum Beispiel sagt man im Oberdeutschen (= Alemannisch und Bairisch) „Apfel“ statt „Appel“ und „Pfund“ statt „Pund“ oder „Fund“. Typisch für das Alemannische in der deutschsprachigen Schweiz ist zum Beispiel die kind/chind-Isoglosse, in der Höhe von Basel: Überlege dir, wie du im Dialekt „Kind“ aussprichst und wie du „Kind“ schreibst. Stimmt die Graphem-Phonem-Korrespondenz oder unterscheidet sich deine Aussprache im Dialekt von dem, was du standardsprachlich niederschreibst?

Literaturnachweis:

- Bergmann, Pia (2013): Laute. In: Auer, Peter (Hrsg.): Sprachwissenschaft. Grammatik. Interaktion. Kognition. Stuttgart: Metzler, S. 43-89.

- Ebert, Robert/Reichmann, Oskar/Solms, Hans-Joachim/Wegera, Klaus-Peter (1993): Frühneuhochdeutsche Grammatik. Berlin, Boston: Max Niemeyer.

- Glück, Helmut/Rödel, Michael (Hrsg.) (2016): Metzler Lexikon Sprache. 5., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: Metzler Verlag.

- Hall, Tracy Alan (2011): Phonologie. Eine Einführung. Berlin, New York: De Gruyter.

- König, Werner (2015): dtv-Atlas Deutsche Sprache, 18., durchgesehene und korrigierte Auflage. München: dtv.

- Nerius, Dieter (2007): Deutsche Orthographie. 4., neu bearbeitete Auflage. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms.

- Paul, Hermann (2007): Mittelhochdeutsche Grammatik. Berlin, Boston: De Gruyter.

- Schmidt, Wilhelm (2013): Geschichte der deutschen Sprache: Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 11., verbesserte und erweiterte Auflage. Stuttgart: Hirzel.

- Verner, Karl (1877): Eine ausnahme der ersten lautverschiebung. In: Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen 23/2, 97-130.